2025年 白鷹酒蔵見学

今年も白鷹禄水苑では、伝統の造りを守り続ける白鷹の姿勢をご理解いただくとともに、酒通にはたまらないしぼりたて新酒をいち早く唎酒していただくために、造りが佳境にはいる時期を選んで酒蔵見学を開催いたします。

まだ蔵内を見学されたことのない方は奮ってご参加ください。

参加者限定で、しぼりたて新酒の特別販売もあります。

|

|

11:15~12:00

|

12:30~13:15

|

14:45~15:30

|

16:00~16:45

|

|

1/11(土)

|

満席

|

満席

|

満席

|

満席

|

|

1/18(土)

|

満席

|

満席

|

満席

|

満席

|

|

2/1(土)

|

満席

|

満席

|

残席僅少

|

満席

|

|

2/8(土)

|

満席

|

満席

|

満席

|

満席

|

|

2/15(土)

|

×

|

満席

|

満席

|

満席

|

|

受付場所

|

白鷹禄水苑 1階レジカウンター

|

|

参加費

|

1,000円(税込)*白鷹ミニ唎猪口付

|

当ホームページの申し込みフォームからお申込みください。

*上記以外の方法(メール・電話・FAX等)でのご予約はお受けできませんのでご了承ください。

*ご予約の方を優先的にご案内させていただきます。

*満席の場合は、当日の受付はいたしませんのでご了承ください。

当日の流れ(出発から解散まで約45分)

・白鷹禄水苑一階酒蔵見学受付カウンターにて受付・参加費お支払い。参加者札をお渡しします。

↓

・禄水苑の北側、酒蔵通りを渡った北駐車場(裏面地図参照)から白鷹本社の酒蔵へ出発。

*蔵内に入る前にシューズカバー・キャップを着けていただきます。

↓

・工程順に蔵内をご案内

↓

・最終工程(上槽)垂れ口にてしぼりたて新酒の唎酒

↓

・白鷹禄水苑に戻り、売り場カウンターにて参加者札と引き換えにお土産のお渡し・解散

*見学者限定・しぼりたて新酒ご購入の方は、購入整理券をお渡ししますのでお申し出ください。

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

【以下にご注意ください】

■抽選受付ではございませんので、実際にご参加される日に限定してご予約ください。

複数の仮予約はご遠慮いただきますようお願いいたします。

■ご予約後のキャンセルは、必ず申し込みフォームからキャンセルのご連絡いただきますよう、お願いいたします。

■いずれのコースも飲食物のお持ち込みは固くお断り申し上げます。

■インフルエンザ流行時等は、状況によっては中止せざるを得ない場合もございますのでご了承ください。

■未就学児童のご参加はご遠慮いただいております。お子様同伴ご希望の方は、必ず事前に白鷹禄水苑までお電話にてお問合せください。

■各コースのスタート時刻までに受付をお済ませになられないと、ご予約されていても空席のある次のコースに合流いただく場合がございますのでご注意ください。

蔵見学者限定「しぼりたて新酒」の販売について

720ml 2,000円

・購入後希望の場合、見学行程最後の唎酒の折に購入整理券をお渡しします。売り場カウンターで整理券をご提示の上お買い求めください。

*限定数のため、希望本数をご用意できない場合もございますのでご了承ください。

・4本以上は、お得な割引送料にて発送も承ります。

・アクリルパーテーションでの仕切りは予定しておりませんが、新型コロナ感染状況により昨年と同様に対策を講じる場合がございますのでご了承願います。

・お酒は各自カラフ(300ml)にてご提供いたします。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。受付時の検温にご協力ください。

■感染症対策にご協力をお願いいたします。

・ご会食時以外は必ずマスク着用でお願いいたします。

・会食時、お席を離れる場合は必ずマスク着用でお願いいたします。

・テーブルを離れてのお客様同士のお酒の注ぎあいはご遠慮ください。

■いずれのコースも飲食物のお持ち込みは固くお断り申し上げます。

■感染症流行によって、開催を中止せざるを得ない場合もございます。その際は参加費のご返金をさせていただきます。(振込手数料は差し引いてのご返金となります。)

■未成年者のご同行はご遠慮願います。

■状況により内容を一部変更する場合がございます。ご了承ください。

■最低催行人数に達しない場合、予定を変更させて頂く場合がございます。

「しぼりたて新酒を愉しむ会」について

純米大吟醸のしぼりたて新酒を竹葉亭の松花堂弁当ともにお愉しみいただく「しぼりたて新酒を愉しむ会」(参加費5,000円)も開催しております。

*蔵内の見学はございません。

*参加者限定で、純米大吟醸のしぼりたて新酒の特別販売もございます。

「しぼりたて新酒を愉しむ会」についてはこちら>>>

・アクリルパーテーションでの仕切りは予定しておりませんが、新型コロナ感染状況により昨年と同様に対策を講じる場合がございますのでご了承願います。

・お酒は各自カラフ(300ml)にてご提供いたします。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。受付時の検温にご協力ください。

■感染症対策にご協力をお願いいたします。

・ご会食時以外は必ずマスク着用でお願いいたします。

・会食時、お席を離れる場合は必ずマスク着用でお願いいたします。

・テーブルを離れてのお客様同士のお酒の注ぎあいはご遠慮ください。

■いずれのコースも飲食物のお持ち込みは固くお断り申し上げます。

■感染症流行によって、開催を中止せざるを得ない場合もございます。その際は参加費のご返金をさせていただきます。(振込手数料は差し引いてのご返金となります。)

■未成年者のご同行はご遠慮願います。

■状況により内容を一部変更する場合がございます。ご了承ください。

■最低催行人数に達しない場合、予定を変更させて頂く場合がございます。

尚、見学無しでしぼりたて新酒を竹葉亭の松花堂弁当とともにお愉しみ「しぼりたて新酒を愉しむ会」(参加費5000円も開催しております)

:

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

12/1(日) 日本酒とイタリアンで愉しむクリスマス

「リストランテ・ベリーニ」のイタリアンと冬の純米酒

食べ頃の旬、飲み頃の旬を愉しむ会

四季折々の蔵出し限定酒を、旬の食材とともにじっくりとお愉しみいただく酒徒の会。

12月は日本酒とイタリアンでクリスマスのひと時をお届けします。

旬の厳選食材を使った洗練イタリアンと、お料理の力強さをしっかりと受け止める生酛純米酒のマリアージュで、一足早いクリスマスを。食前酒、冷酒、冷や、燗と、御料理の流れに沿って日本酒の多様な楽しみ方をご提案します!

*お料理はコースで、お酒はお料理に合わせて数種類お愉しみいただきます。

|

日時

|

2024年12月1日(日)17:00開始

|

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

参加費

|

12,000円(税込)

|

|

お料理

|

リストランテ・ベリーニ(芦屋)

|

芦屋川沿いの一軒家レストラン。この店一筋30年以上の小野シェフのお料理は、正統派イタリアンをベースに、和の素材も取り入れたもの。「今、ここでしか食べられない」厳選食材を使用、常に新しい調理法に挑戦しながら独自の洗練されたイタリアンを追求。

お申し込みフォームからお申込み頂き、ご予約後(当方確認ご案内後)から

二週間以内に店頭あるいは銀行振り込みにて参加費のお支払いをお願いしております。

お申し込み

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

【以下にご注意ください】

1、上記期日内のご入金が確認できず、お客様とご連絡がつかなかった場合、勝手ながら自動的にキャンセルとさせていただきますので、ご了承ください。

2、

ご入金後のご返金はできませんので、あらかじめご了承ください。 万が一ご欠席の場合、事前にご連絡いただきましたら、他の方のご参加も可能ですので、是非ご利用ください。

20歳未満の方にはお酒の提供はできませんので、ご了承ください。

アルコールを提供するイベントのため、お車でのご来場はご遠慮くださいませ。

■当イベントは十分な感染症対策を講じた上で開催いたします。

「感染症拡大防止のための禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」について

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

生もと純米生詰「冷やおろし」

ひと夏越して充分に熟成したお酒は、お米本来の旨みが丸みを帯びて引き出され、まろやかな中にもコクも満点。旨味の豊富な秋の味覚とも相性抜群です。熟成による風味を、そのまま生詰でおとどけします。

※9月初旬蔵出し 限定400本

※クール便でお届けします。

|

アルコール度

|

日本酒度

|

精米歩合

|

|

17.0~17.9

|

+3

|

70%

|

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

袋しぼり生もと純米大吟醸「醇味緑酒」

くっきりとした味の輪郭とめりはりを感じさせる醇味豊かな味わい、そして後にくるピンとした軽快なキレの良さは、本流生もと造りの真骨頂。

※9月上旬蔵出し 限定600本

|

アルコール度

|

日本酒度

|

精米歩合

|

|

16.0~16.9

|

+4

|

50%

|

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

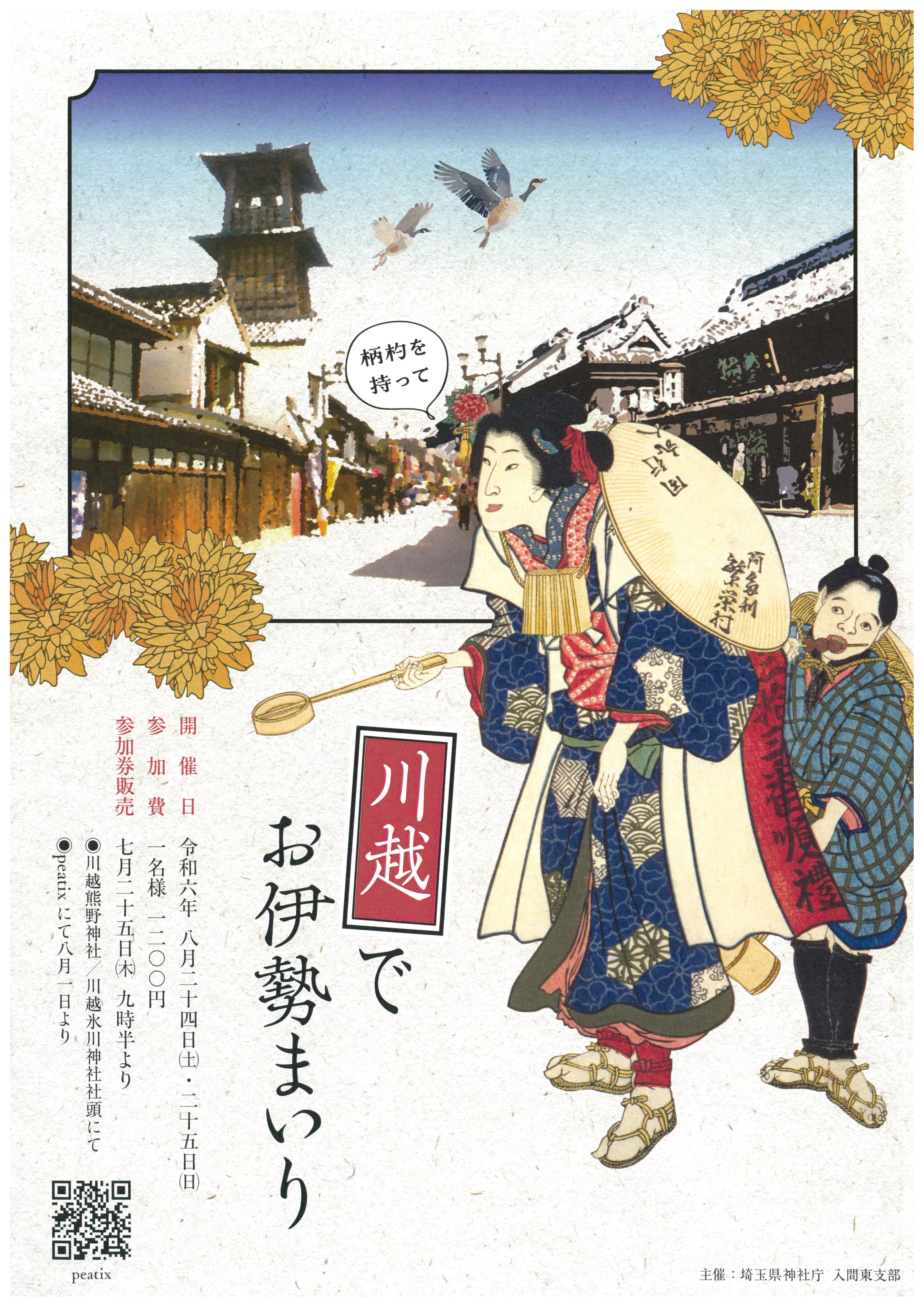

イベントのご案内「川越でお伊勢まいり」

8/24(土)、25(日)開催

街歩きイベント「川越でお伊勢まいり」にて参加者の方に「白鷹 樽酒」を提供致します。

川越熊野神社境内にて「川越でお伊勢まいり」参加の方に受付時に配布される引換券で白鷹の樽酒を提供いたします。(※無料の振る舞い酒ではございません。)

当日は伊勢神宮と白鷹との所縁などもご紹介する予定です。

関東圏の方は是非ご参加を検討下さい。

各日先着250名様 合計500名様です。

予約受付は、川越氷川神社と川越熊野神社の窓口、peatixで受け付けております。

2024夏季休暇のご案内

8月夏季休暇のご案内です。

白鷹 株式会社へのお問合せ :8月10日~8月18日はお休みさせて頂きます。お休み期間中のお問合せへの返答は8月19日からのご対応となります。

ご了承下さい。

また、白鷹禄水苑の営業は通常営業となっております。

(11:00~19:00 まで)

お近くまでお越しの際は是非お立ち寄り下さい。

第十七回 酒屋万来文楽

ひらかな盛衰記 神崎揚屋の段

主催:「西宮発・今、伝統芸能」実行委員会

協力:白鷹禄水苑

協賛:辰馬企業株式会社・白鷹株式会社

後援:西宮市・西宮観光協会・(公財)兵庫県芸術文化協会

10/22(日)

桂川連理柵

帯屋の段 道行朧の桂川

第十六回 酒屋万来文楽 桂川連理柵 帯屋の段 道行朧の桂川

西宮は文楽の源流「傀儡師」発祥の地といわれ、文楽と大変縁の深い町です。同時に西宮は全国有数の「酒どころ」でもあります。この「酒」と「文楽」という西宮を語るに欠かせない二つの要素を、造り酒屋において同時にお愉しみいただこうというのが、「酒屋万来文楽」です。第17回目となる今回は、江戸時代に広く読まれていた『源平盛衰記』を平仮名にやさしく書き下ろしたという意味で作られた『ひらかな盛衰記』からその四段目、「神崎揚屋の段」をおとどけけします。

『ひらかな盛衰記』は、源平合戦の中の、木曽義仲討伐から一の谷の合戦までを背景に、義仲の四天王の一人、樋口次郎兼光の忠節や梶原源太景季の出陣をめぐる物語を描いた作品です。そのなかから、宇治川の先陣争いに敗れて勘当の身となった恋人・梶原源太のために尽くす傾城・梅ヶ枝の献身を描いたのが「神崎揚屋の段」です。

立兵庫のひときわ大きな髷に鼈甲の櫛笄、銀のかんざし、黒地の豪奢な打ち掛けを纏った、堂々たる傾城姿の梅ヶ枝。この凛とした美しい姿が一変、恋する男故の懊悩の末、打ち掛けも脱ぎ捨て、身悶え髪振り乱し、庭の手水鉢を無限の鐘に見立てて柄杓で打とうとする様子は、女の一念が激しい気迫で迫り、見る者を圧倒します。

劇中様々な顔を見せる梅ヶ枝を遣うのは、今回この役が初演となる吉田和生師です。本公演では決して見る事のできない、最初で最後の和生師が遣う梅ヶ枝の傾城姿を間近でご覧ください。

文楽公演に続く後半の「文楽の手ほどき」では、和生師自らが、演じる上での苦労や、演目にまつわる興味深いエピソードを語ります。

西宮の造り酒屋で、銘酒と名人の至芸が誘う酔い心地を心ゆくまでお愉しみください。

第一部文楽公演 出演者:竹本織太夫、鶴澤藤蔵、吉田和生、他

「ひらかな盛衰記 神崎揚屋の段」

第二部 「文楽の手ほどき」出演:吉田和生

和生師による、演目にまつわる興味深いエピソードや文楽のよもやま話。

(五時頃終了予定)

公演終了後に 出演者を囲んで・・・

文楽ほろ酔い談義

10月27日(日) 公演終了後

17:00~18:00 白鷹禄水苑土間ホール

参加費 1500円(蔵出し限定酒・酒肴付き)

興奮さめやらぬ公演終了後、出演者を囲んで楽しい一時を過ごしませんか?直接お話しし、舞台では見ることのできない素顔にふれることのできる貴重な機会です。奮ってご参加ください!

※定員がございますので、参加ご希望の方は必公演ずチケットと同時にお申込みください。

ご入金確認後公演チケットとともに参加券をお送りします。

|

浄瑠璃

|

竹本織太夫

|

|

|

三味線

|

鶴澤藤蔵

|

鶴澤清馗

|

|

人形

|

傾城梅ヶ枝

吉田和生

(人間国宝)

|

梶原源太景季

吉田玉佳

|

吉田玉勢

吉田玉翔

吉田玉路

吉田和馬

吉田玉延

吉田簔悠

吉田和登

|

|

梶原源太景季は宇治川の先陣争いに敗れて勘当の身でありながらも、一ノ谷の合戦に馳せ参じようと、今は神崎で遊女となり、梅ヶ枝と名乗る恋人を訪ね、彼女に預けている産衣の鎧を取りに行こうとする。(それまでのあらすじ)

訪ねてきた源太に対し、梅ヶ枝は、鎧は二人の逢瀬のための揚げ代として質に入れてしまったと告げる。悔やんで自害を計る源太に、梅ヶ枝は鎧を取り戻すために三百両を客から工面すると言い、なだめて源太を帰す。しかしそんな客のあては無く、切羽詰まった梅ヶ枝は、現生の望みが叶うかわりに来世は無間の地獄に落ちるといわれる「無間の鐘」の伝説になぞらえ、鐘に見立てた庭の手水鉢を柄杓で手水鉢を打とうとする。すると二階から声がかかり、三百両が投げ落とされる。梅ヶ枝は誰かわからないその相手に感謝し、喜んでそれを拾う。

(この後のあらすじ)

源太は梅ヶ枝が志の梅花を箙に差し、凛々しい若武者姿となって一ノ谷の戦場へと出陣する。

|

日時

|

令和6年10月27日(日)

15:00開演(14:30受付開始・開場)

|

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

参加費

|

8,000円

※蔵出し限定酒等のワンドリンクチケット付き

|

|

備考

|

全席指定(約100席)

|

座席数僅少のため、以下の点にご留意、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

*お申込み受付後、ご入金順にお席を指定させていただきます。

*個別のお座敷指定及びお申込み時のお座席確認にはご対応できませんのでご了承ください。

*お申し込み後、当方よりお座席確保のご連絡をさせていただきますので、その後にお支払いをお願いたします。

*お支払い期限(当方よりご連絡をさせていただいた日から数え、銀行休業日も含めて7日以内)を過ぎてもご入金が確認できなかった場合、自動的にキャンセル扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。

*チケット番号はお座席番号でもあります。

|

お申し込み方法

|

申し込みフォームにご記入いただき予約いただいた後、 お申込受付日(当方より入金手続きのご連絡させていただいた日)から数えて7日以内にお振込みをお願いいたします。振込確認後にチケットを郵送させていただきます。(銀行営業日・振り込み反映日にご注意ください)

|

|

お振込み先

|

三菱UFJ銀行 西宮支店

普通4608446 ニシノミヤハツイマデントウ

※恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきます。

※お振込み先は「白鷹禄水苑」ではございませんので、ご注意ください。

※ご購入後のキャンセル、変更はできません。

※公演・ほろ酔い談義いずれも前売り券完売の場合、当日券の販売は中止させていただきます。

※万が一公演が中止となった場合、チケット代金はご返金させていただきます。

その際、お振込み時の手数料のご返金についてはご容赦願っておりますのであらかじめご了承ください。

|

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

【現地講座 日帰りバスツアー】

「能のふるさと逍遥」10/5

中世に生きた実在の遊芸僧、「自然居士」の跡をたどる

【現地講座 日帰りバスツアー】

近畿一円を舞台とする能を取り上げ、ゆかりの人物の足跡をしのびつつ、その物語にまつわる名所、古跡に一年を通じて訪ねる「能のふるさと逍遥」。実演もあわせた曲のわかりやすい解説とともに、折々の季節の風趣もお楽しみいただきます。

10月は「自然居士」の舞台を訪ねます。

10/5(土)

中世に生きた実在の遊芸僧演奏 「自然居士」の跡をたどる

お話・演奏 久田舜一郎(大倉流小鼓方)

演奏 久田杏海(大倉流小鼓方)

音楽的にも舞踊的にも充実した芸づくしの能として知られる「自然居士」。我が身を売って両親菩提のために小袖を布施した娘を、弁舌と度胸で人買い商人から取り返す若き遊芸僧の痛快な物語です。

「自然居士」とは、鎌倉時代に実在した、半俗半僧の説経者の名だといわれています。今回は11/10に白鷹禄水苑で開催する「酒都で聴く居囃子の会・自然居士」に先駆け、居士の出自を物語る生誕の地から、修行の地であり、墓と伝わる史跡が残る東福寺、前場の舞台となった雲居寺ゆかりの寺など、大阪泉州から京都東山へと、その生きた証をたどります

【行程】(予定)

7:50 JR 大阪駅 桜橋口 改札集合

8:00 貸し切りバスで泉州地方へ出発 *車中で、先生のお話をうかがいます。

9:00 自然居士旧跡(生家跡)

自然居士は宝治元年(1247)1月15日、和泉国日根郡自然田村の庄屋、山本三太夫家に生まれたとされる。自然居士と称したのは当地の出身であるためと伝えられている。

自然居士の銀杏

樹高約16m目通り直径約12m樹齢約480年の大きな銀杏。昭和56年(1981)6月1日に大阪府文化財保護条例の天然記念物に指定。*地域の方に自然居士の出自について詳しくお話をうかがいます。

9:30出発 *車中で、先生のお話をゆっくりとうかがいます。

11:00 東福寺 中大門前下車

自然居士

南禅寺開山、大明国師の弟子となり東福寺塔頭龍吟庵で修行をつみ、後に雲居寺の住僧となったが、晩年に再び東福寺に戻り、龍銀庵の裏山に「採薪亭(さいしんてい)」なる庵をむすんで閑居したと伝えられている。

11:15 即宗院

東福寺の塔頭のひとつで1387年の創建。九州薩摩藩・島津家の菩提寺。江戸幕府末期、西郷隆盛と月照上人(京都清水寺の勤皇僧)の密談の場とされる茶室「採薪亭」跡や藤原兼実の別荘だった池泉回遊式庭園「月輪殿」跡がある。庭園は京都市名勝に指定され、紅葉の美しさと千両の鮮やかさで有名である。

*御住職様に自然居士にまつわるお話しをうかがった後、お二方による奉納演奏をお聴きします。

自然居士の墓

即宗院の境外地に自然居士の墓と伝えられる五輪塔があり、その横にある石塔には「採薪亭址」と刻まれている。

13:00 十念寺

相国寺の東、鴨川の西の寺町通に並ぶ寺院の一つ。

「自然居士」の前場の舞台である雲居寺(うんこじ)は応仁の乱で廃寺となり、その後に建てられたのが高台寺だが、雲居寺ゆかりのものは何も無い。ただ、雲居寺を偲ぶものとして、唯一焼け残った阿弥陀仏の頭部が十念寺の本尊阿弥陀如来坐像として伝えられている。

13:30 ごはん処 田辺宗

創業明治八年の京漬物・味噌の老舗、田辺宗の蔵跡を改装したごはん処。京漬物寿司や西京焼、田楽など、旬の食材と京漬物、そして自慢のお味噌を使った和食のお料理を提供。

15:00頃 田辺宗から徒歩2分の 京阪出町柳駅で解散

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

|

講師

|

久田 舜一郎 (大倉流小鼓)

久田陽春子 (大倉流小鼓方)

|

|

参加費

|

一般 14,300円 アカデミー会員 13,900円

*受講料・往復バス代(ケイルック)・昼食代を含む

*正式参拝や、拝殿や本殿における奉納演奏を特別にご許可いただい場合、社寺にお納めする初穂料・志納料など(約1000円~1200円)を旅行代金とは別に当日徴収させていただきます。あらかじめご了承ください。

|

|

最小催行人数

|

14名

*満席や催行中止の場合もございますのであらかじめご了承ください。

|

|

行程

|

JR「大阪駅」桜橋口集合(7:50)―自然居士旧跡(阪南市)

―東福寺 即宗院-十念寺-田辺宗(食事)-出町柳駅(15:00頃)

|

|

企画

|

白鷹禄水苑

*白鷹禄水苑よりスタッフが引率同行させていただきます。

|

|

旅行企画・実施

|

株式会社アローズ(京都府知事登録旅行業第2-560号JATA正会員)

|

|

10/7(土)

|

「烏帽子折」の舞台、湖東・鏡の里に義経伝説を訪ねる

|

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

【行程】

8:50 JR 京都駅 西口改札 集合

*集合時に、鏡神社での正式参拝の初穂料おひとり様1200円を徴収させていただきます。釣銭の無いよう、ご用意ください。

9:10 貸し切りバスで出発 車中にて久田先生のご講義をうかがいます

10:20 平家終焉の地(平宗盛胴塚)

1185年3月24日壇ノ浦合戦で敗れた平家一門のうち、建礼門院、平宗盛父子、清盛の妻の兄平時忠らは捕らえられた。宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉に向かったが、兄の頼朝は勝手に官位をもらった者は、鎌倉に入ってはならないと命令を出し、義経は仕方なく腰越から京に引き返す。その途中、京まであと一日の、ここ篠原の地で義経は都に首を持ち帰るため、平家最後の総大将宗盛とその子清宗を処刑した。義経のせめてもの配慮で父子の胴は一つの穴に埋められ塚が建てられた。塚の前には池がありこの池で父子の首を洗ったといわれ「首洗い池」、またあまりにも哀れで蛙が鳴かなくなった事から「蛙なかずの池」とも呼ばれている。義経は、元服後も何度か「鏡の宿」に立ち寄っているが、その日は義経自ら元服した「鏡の宿」を血で穢(けが)すのを避けてわざと通り過ぎたと伝えられている。ちなみに、宗盛は、「熊野」のワキとして登場している。

*ここからは中山道沿いを行く

源義経元服池 *バスは道の駅竜王かがみの里駐車場へ

鏡神社より西側へ130mのところに池があり、そばに石碑が建っている。これが義経の「元服池」とよばれている池で、義経はこの池の水を元服の時に使ったといわれている。

10:45 鏡神社

南北朝時代の建築で「日本書紀」にも記されている朝鮮半島の新羅から陶製技術を伝えた天日槍(あめのひぼこ)を祀る神社。本殿は三間社流造りの、こけら葺で国の重要文化財に指定されている。

牛若丸は16歳で自らが鳥帽子親となって名を源九郎義経と名乗り、源氏の祖である新羅大明神と同じ天日槍を祀る鏡神社へ参拝し、源氏の再興と武運長久を祈願した。鏡神社の参道には義経が参拝したときに松の枝に鳥帽子をかけたとされる鳥帽子掛けの松がある。明治6年台風で倒れたため株上2.7mを残し石垣上に仮屋根をして保存されている。境内には元服後の義経を祀る境内社「八幡神社」があり、他の境内社と異なり京都の鞍馬の方角に向けられているのだという。

義経が元服したのが3月3日と伝えられていることから、毎年3月3日前後の日曜日に鏡神社で16歳以上の男女を対象に、「元服まつり」が開催される。

*宮司様に特別に神社のご由緒などをおうかがいします。

*正式参拝の後、久田先生の奉納演奏をお聴きします。

11:45 徒歩で周辺史跡へ (徒歩3分)

鏡の宿

鏡は平安末期より、鎌倉、室町時代までは宿場としての賑わいをみせていた。しかし江戸時代に入ると、「守山宿」と「武佐宿」の間の宿(あいのしゅく)となってしまい、宿場の指定から外されてしまう。しかしながら本陣、脇本陣も置かれ、特に紀州侯の定宿で、皇族、将軍家の御名代をはじめ多くの武士や旅人の休憩の宿場町としての役目を果たしてきた。

義経宿泊の館・白木屋跡 烏帽子屋五郎太夫の屋敷跡

鏡の宿本陣跡の東隣りが「源義経宿泊館跡」で現在は畑地となっており、中央に石碑が建てられている。

承安4年(1174)3月3日、源氏の御曹司牛若丸は京の鞍馬でひそかに源氏の再興を志していた。鞍馬をこっそり抜け出した牛若丸は兄頼朝を尋ねんと、奥州の金売り吉次と下総の深栖の三郎光重が子、陵助頼重(みささぎのすけよりしげ)を同伴して東下りの途中近江の「鏡の宿」に入り、時の長者「沢弥傳(さわやでん)」の屋敷に泊まります。その夜、稚児姿で見つかりやすいのを避けるために元服することを決意する。そこで地元「鏡」の烏帽子屋五郎大夫に源氏の左折れの烏帽子を作らせ、鏡池の石清水を用いて前髪を落とし元結の侍姿を池の水に映し元服、源九郎義経と名乗ったと伝えられる。

12:20 鏡の里を出発 老蘇の森へ

12:40 老蘇の森と奥石(おいそ)神社 近江八幡市安土町東老蘇1615

老蘇の森は、万葉の昔から歌に詠まれてきた「歌枕」としても名高い森で、近江八幡市の奥石神社の社叢林のこと。旧中山道沿いに大鳥居があり、参道は杉の大木を中心とした厳かな雰囲気の鎮守の森に入り、さらに進むと豪壮で優美な拝殿と本殿が現れる。本殿は天正9年織田信長が家臣柴田家久(勝家の一族)に命じて造営せしめたもので 国指定重要文化財である。三間社流造で、桧皮葺の豪華の中に優美な落ち着きを持った建造物である。

今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連(いしべのおおむらじ)という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えられている。後にこの石辺大連は100数拾才迄生きながられたので人呼んで「老蘇」(老が蘇る)といい、この森を「老蘇の森」と呼ぶようになった。

平安時代には既に広く人々に知られており歌所として和歌や紀行文あるいは謡曲にも詠まれ多くの旅人が足を留めた。 またホトトギスの名所としても知られ、老蘇の森と郭公や思い出を掛けて詠んだ歌も多い。

『盛久』には、「衰えへは老蘇の森を過ぐるや美濃尾張」とある。

13:15食事処へ出発

13:30 近江牛・近江肉 こま吉 近江八幡市鷹飼町南3-2-3

きめ細かく柔らかな肉質の近江牛と近江三元豚の塊肉を贅沢に食べ比べできる特別焼肉ランチをご用意しました。15:00 出発

16:30 京都着

|

8:50

|

JR 大阪駅 桜橋口改札口 集合

※集合時に食事代、バス代、拝観志納料あわせてお一人10,500円を徴収させていただきます。

|

|

9:00

|

貸し切りバスで大阪駅を出発

※車中で、先生のお話をゆっくりとうかがいます。

|

|

10:45

|

得正寺

「中将姫の寺」として有名で、本堂、開山堂、庫裡、鐘堂、宝物庫などがある。奈良時代の天平宝字3(759)年に、中将姫が3年間隠れ住んだ所に、姫に仕えた伊藤春時が草庵を結び安養庵と称したのが最初といわれる。春時は西の真砂寺で剃髪して得生、妻は妙生と名乗った。

天平19年(747年)に時の右大臣藤原豊成の娘として生まれた中将姫は、13才のとき継母のため奈良の都から糸我の雲雀山に捨てられ、春時に匿われてこの地にすんだ3年の間に称賛浄土経一千巻を書写したと伝えられている。平安時代の承平のころ(931~937年)空也上人がこの地に行脚し、庵の所に一寺を建てて春時の法名に因んで得生寺と名付けた。享徳(1452年~4年)の頃浄土宗の寺となり、その後、文亀(1501年~3年)の頃山から里へと場所を移し、江戸時代、寛永5年(1628年)に今の場所に落ち着く。姫が隠れた雲雀山は寺の前方に聳える山で、その山頂が得正寺の奥之院で、中将姫本廟がある。

本堂に安置される本尊の阿弥陀如来立像のほか、寺には中将姫の作という蓮糸縫三尊、中将姫の筆という紺地金泥三部経及び称賛浄土経、国の重要美術品に認定された絹本着色の当麻曼陀羅図などがある。開山堂には永禄元年(1558年)に大和の当麻寺から贈られたとされる中将姫及び春時夫妻の座像が安置されている。

境内に桜・ツツジが多くて折々の景色も美しく、毎年5月14日の中将姫の命日に行われる来迎会式の二十五菩薩練り供養は、和歌山県の無形文化財に指定されている。

※本堂にて参拝後、中将姫と寺の縁起にまつわるビデオを視聴させていただきます。

|

|

11:15

|

中将姫の座像が安置されている開山堂にて、奉納演奏をお聴きします。

|

|

11:45

|

出発

|

|

12:00

|

有田みかん海道展望台

有田地域には山が多く、みかん園の70%以上が傾斜地となっているため、見事な石垣階段型の畑を見ることができる。そんな景色を堪能できる、約5.6kmの「有田みかん海道」の見どころは、みかん畑だけではなく、紀伊水道や湯浅湾が一望できる絶景スポットもある。道沿いに巨大風車もあり、間近で見ることができる。

|

|

②11/25(土)

|

美濃国・野上の宿に「班女」の主人公、花子を訪ねる

|

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

|

③3/9(土)

|

「松山天狗」の舞台、讃岐国に崇徳院ゆかりの地を訪ねる

|

西行法師が、保元の乱で敗れて配流地、讃岐国松山で崩御した崇徳上皇を弔うため、その御陵を訪ねるところから始まるのが能「松山天狗」である。金剛流のみの現行曲だが、平成6年、観世流でも復曲上演され、以後回を重ねている。四国第八十一番霊場、崇徳院菩提寺でもある白峯寺にその御陵を訪ね、歌を愛した院を偲ぶと共に、瀬戸内海の雄大な景色を望みながら瀬戸内の春を愉しむ。

*JR三ノ宮駅発の貸し切りバスを利用

久田舜一郎(大倉流小鼓)

1961年大倉流宗家・故大倉長十郎師に入門。京阪神を中心に能楽五流の舞台に出演、海外公演参加多数。異ジャンルの音楽とのセッションなど、能の現代性を追及する試みも積極的に行う。長女陽春子も女性では珍しい大倉流小鼓方の若手ホープとして活躍中。1998年日本文化芸術奨励賞受賞。2011年兵庫県文化功労表彰、神戸文化活動功労賞、2017年兵庫県文化賞受賞。重要無形文化財総合指定保持者。西宮在住。

参加お申し込み

■お申込み先: 株式会社アローズ(京都府知事登録旅行業第2-560号JATA正会員)

京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町334 日昇ビル3階

075-256-8411(10:00~17:30 土日祝休)

*旅行条件はアローズ旅行約款によります。出発日前日から起算して10日以降のキャンセルは取消料が発生いたします。

*予約後、旅行契約締結前に「アローズ」より詳しい旅行日程、旅行条件を記載した書面を申し込み者にお送りします。

*お申込みいただいたお客様のご連絡先等の個人情報は、講座企画・添乗引率を行う白鷹禄水苑と実施者である(株)アローズが共有させていただきます。(白鷹禄水苑ではお客様の情報を、当日の受付時及び今後の企画のご案内のみに使用させていただきます)

■その他のお申込み方法:下記の申し込みフォームからもお申込みいただけます。

*白鷹禄水苑では、お電話・FAX・メールでのお申込みは承っておりません。

*お客様からいただいたお申込み情報はそのまま「アローズ」へ転送させていただきます。その他詳細は上記と同様となりますのであらかじめご了承ください。

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(1) ご入金をもって正式な受付とさせていただきます。上記期日内のご入金が確認できず、お申込者とご連絡がつかなかった場合、ご予約いただいていてもキャンセル扱いとさせていただきますので、ご了承ください。バス等の予約手配の都合上、ご理解賜りますようお願いいたします。

(2) ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

(3) ご欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(同講座については下記参照)への振り替えが可能です。

(4) 開催日から数えて30日を切ってのキャンセルについては、同講座への振り替えができませんのでご注意ください。それ以前にキャンセルのご連絡をいただいた場合に限り、同年度内の空席のある同講座への振り替えも可能です。

*おおむね8:00~9:00頃にバス発着所に集合、昼食をはさんで15:00頃帰路につく予定です。行程詳細は開催日の約一カ月前にご連絡いたします。

*車中でも、先生の詳しいご講義があります。

*訪れる寺社において特別に講師による奉納演奏や正式参拝をご許可いただくだく場合があります。その場合、志納料、初穂料として、事前にお支払いいただいてる旅行代金とは別途当日集合時に参加者から1000~1200円程度徴収させていただきますので、あらかじめご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

*先生方を囲んでのお食事(3500円前後)は当方で手配します。

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

【現地講座 日帰りバスツアー】

「能のふるさと逍遥」12/1

能にみる和泉式部 女人往生への道①

「書写山円教寺と和泉式部」

【現地講座 日帰りバスツアー】

能の演目の舞台を訪ね、演者による実演もあわせた曲のわかりやすい解説を受ける現地講座です。

奔放な恋に生きた情熱の歌人として知られる和泉式部。恋愛に関する式部のありのままの心情が、取り交わされた多くの歌を交えて表されるのが『和泉式部日記』である。これに対し、能に登場する和泉式部には、激しい恋に身を焼く情熱の歌人の面影は無い。そこには描かれるのは、浮世の様々な雑念から解放され、今や歌舞の菩薩と変じた式部の姿である。

深い仏教思想を背景に、和泉式部を描いた能「誓願寺」「東北」を取り上げ、往生の素懐を遂げたとされる式部の足跡を二回にわたり辿る。

12/1(日)

第一回 書写山円教寺と和泉式部

お話・演奏 久田舜一郎(大倉流小鼓方)

演奏 久田陽春子(大倉流小鼓方)

「誓願寺縁起」によると、和泉式部は娘を亡くした苦しみから救われる道を求め、播磨の書写山円教寺の性空上人を訪ねたという。その折に式部が詠んだとされるのが「暗きより 暗き道にぞ 入りぬべき 遥かに照らせ 山の端の月」。救いを求める心が痛切に詠みこまれた歌である。円教寺奥之院の開山堂裏に、この歌にちなむ歌塚がひっそりと建っている。

約一千年前に性空上人によって開かれた円教寺は、西の比叡山ともいわれ、西国第二十七番の霊場として、今も全国から多くの参詣者を集める。和泉式部に女人往生への道筋を最初に示したともいえる縁を、数百年の樹林に囲まれ深厳そのものである西播磨の古寺に訪ねる。

行程(予定)

合7:45 JR 三ノ宮駅 東改札口集 *時間厳守でお願いいたします。

8:00 貸し切りバスで出発 *車中で、先生のお話をゆっくりとうかがいます。

9:30 書写山ロープウェイ 書写駅

9:45 ロープウェイ乗車

山頂へ近づくにつれ姫路の街並み、明石海峡大橋、淡路島が目の前に広がる。約4分

9:50 山上駅→書写山円教寺入り口(志納所)へ

書写山円教寺

標高371mの書写山山上に位置する圓教寺は、966年、性空上人によって開かれた天台宗の古寺。西の比叡山と称される、西国三十三霊場の第二十七番札所。性空上人は貴族の出身でありながら権勢や栄華を誇らない人物で、書写山にとどまり仏道に励み法華経6万回の読誦を達成して六根清浄の悟りを得た。「書写の聖」として、その名は都まで届き、花山法皇をはじめ多くの都人が深く信仰し、訪れることとなる。

10:05 志納所からシャトルバス乗車 志納所→摩尼殿下 約5分

*摩尼殿から奥之院まで、大樹玄承御住職様直々にご案内くださいます。

10:15 摩尼殿(重文)

魔尼殿は天禄元年(970)創建。本尊は六臂如意輪観世音菩薩で、この堂の創建前、天人が桜樹を礼拝するのを見て、上人が根のあるままの生木に観音像を刻まれた。そのため周りを建物で囲ったことによる、岩山の中腹にある舞台造りの建物(懸造り)となった。

10:45【三之堂(みつのどう)】

大講堂、食堂(じきどう)、常行堂(じょうぎょうどう) 食堂がコの字型に立ち並んで「三之堂」(みつのどう)を形成している。アハリウッド映画「ラスト・サムライ」の舞台ともなった。

大講堂(重文)

圓教寺の本堂に当たる堂で、お経の講義や論議が行われる学問と修行の場。室町中期の建物。内部は、内・外陣に区切られており、内陣には釈迦三尊像(中央が釈迦如来、右が文殊、左が普賢菩薩)、四天王立像(重文)が安置されている。

常行堂(重文)

常行三昧(ひたすら阿弥陀仏の名を唱えながら本尊を回る修行)をするための道場。建物の構成は、方五間の大規模な東向きの常行堂。北接する長さ十間の細長い建物が楽屋、その中央に張り出した舞台とからなり立っている。内部は、中央に二間四方の瑠璃壇を設け本尊丈六阿弥陀如来坐像が安置されている。舞台は、大講堂の釈迦三尊に舞楽を奉納するためのもの。

11:00 常行堂舞台にて、特別に先生方の奉納演奏をお聴きします。(~11:20)

11:30【奥之院】

開山堂(重文)

圓教寺開山の性空上人をまつる堂。

伝和泉式部歌塚塔

県下最古の石造品であり、和泉式部の和歌「暗きより 暗き道にぞ入りぬべき遥かに照らせ 山の端(は)の月」にちなむ和泉式部歌塚と伝えられる。性空上人は「日は入りて月まだ出ぬたそがれに掲げて照らす法(のり)の燈(ともしび)」の返歌をしたといい、また、和泉式部が性空上人からこの歌の返しに贈られた袈裟を身に付けて往生を遂げたという逸話を載せている。

12:05 摩尼殿下よりシャトルバス乗車 12:10志納所着

12:15 山上駅からロープウェイ乗車

12:25 バス乗車

13:00 浄土宗遍照寺 小式部内侍供養塔

推古天皇5(597)年に聖徳太子が草創し、天平12(740)年に大僧正行基が開山した長坂寺の塔頭寺院のひとつ。娘、小式部内侍の死を悼んで、書写山円教寺に性空上人を訪ねた和泉式部は、その帰途、長坂寺にこもって法華経を読む。すると香の煙の中に、小式部内侍が現れたという。そこで式部は、一条天皇から小式部内侍ゆかりの松を譲り受けて長坂寺の近くに植え、寺の寂心上人が小式部の供養塔を建てたとされている。この遍照寺から南へ400mほどの住宅地の中に、和泉式部が小式部を弔うために建てたという五輪塔が残されている。

13:30 四季和食 あかしや

もともと地元明石で鮮魚店、お寿司屋、仕出し店、日本料理店と、53年間営業してきた店が今年リニューアルオープン。毎朝、料理長が市場に足を運び、目利きをした食材を提供。

15:00 「あかしや」にて解散 最寄りのJR大久保駅まで直線徒歩4分。

|

講師

|

久田 舜一郎 (大倉流小鼓)

久田陽春子 (大倉流小鼓方)

|

|

参加費

|

一般 15,900円 アカデミー会員 15,500円

*受講料・往復バス代・昼食代を含む

*正式参拝や、拝殿や本殿における奉納演奏を特別にご許可いただい場合、社寺にお納めする初穂料・志納料など(約1200円)を旅行代金とは別に当日徴収させていただきます。あらかじめご了承ください。

|

|

最小催行人数

|

14名

*満席や催行中止の場合もございますのであらかじめご了承ください。

|

|

行程(予定)

|

JR「三ノ宮駅」東改札口集合(7:50)―書写山ロープウェー駅-円教寺

―遍照寺(明石市)-あかしや(食事)解散(15:00頃)

|

|

企画

|

白鷹禄水苑

*白鷹禄水苑よりスタッフが引率同行させていただきます。

|

|

旅行企画・実施

|

株式会社アローズ(京都府知事登録旅行業第2-560号JATA正会員)

|

|

10/7(土)

|

「烏帽子折」の舞台、湖東・鏡の里に義経伝説を訪ねる

|

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

【行程】

8:50 JR 京都駅 西口改札 集合

*集合時に、鏡神社での正式参拝の初穂料おひとり様1200円を徴収させていただきます。釣銭の無いよう、ご用意ください。

9:10 貸し切りバスで出発 車中にて久田先生のご講義をうかがいます

10:20 平家終焉の地(平宗盛胴塚)

1185年3月24日壇ノ浦合戦で敗れた平家一門のうち、建礼門院、平宗盛父子、清盛の妻の兄平時忠らは捕らえられた。宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉に向かったが、兄の頼朝は勝手に官位をもらった者は、鎌倉に入ってはならないと命令を出し、義経は仕方なく腰越から京に引き返す。その途中、京まであと一日の、ここ篠原の地で義経は都に首を持ち帰るため、平家最後の総大将宗盛とその子清宗を処刑した。義経のせめてもの配慮で父子の胴は一つの穴に埋められ塚が建てられた。塚の前には池がありこの池で父子の首を洗ったといわれ「首洗い池」、またあまりにも哀れで蛙が鳴かなくなった事から「蛙なかずの池」とも呼ばれている。義経は、元服後も何度か「鏡の宿」に立ち寄っているが、その日は義経自ら元服した「鏡の宿」を血で穢(けが)すのを避けてわざと通り過ぎたと伝えられている。ちなみに、宗盛は、「熊野」のワキとして登場している。

*ここからは中山道沿いを行く

源義経元服池 *バスは道の駅竜王かがみの里駐車場へ

鏡神社より西側へ130mのところに池があり、そばに石碑が建っている。これが義経の「元服池」とよばれている池で、義経はこの池の水を元服の時に使ったといわれている。

10:45 鏡神社

南北朝時代の建築で「日本書紀」にも記されている朝鮮半島の新羅から陶製技術を伝えた天日槍(あめのひぼこ)を祀る神社。本殿は三間社流造りの、こけら葺で国の重要文化財に指定されている。

牛若丸は16歳で自らが鳥帽子親となって名を源九郎義経と名乗り、源氏の祖である新羅大明神と同じ天日槍を祀る鏡神社へ参拝し、源氏の再興と武運長久を祈願した。鏡神社の参道には義経が参拝したときに松の枝に鳥帽子をかけたとされる鳥帽子掛けの松がある。明治6年台風で倒れたため株上2.7mを残し石垣上に仮屋根をして保存されている。境内には元服後の義経を祀る境内社「八幡神社」があり、他の境内社と異なり京都の鞍馬の方角に向けられているのだという。

義経が元服したのが3月3日と伝えられていることから、毎年3月3日前後の日曜日に鏡神社で16歳以上の男女を対象に、「元服まつり」が開催される。

*宮司様に特別に神社のご由緒などをおうかがいします。

*正式参拝の後、久田先生の奉納演奏をお聴きします。

11:45 徒歩で周辺史跡へ (徒歩3分)

鏡の宿

鏡は平安末期より、鎌倉、室町時代までは宿場としての賑わいをみせていた。しかし江戸時代に入ると、「守山宿」と「武佐宿」の間の宿(あいのしゅく)となってしまい、宿場の指定から外されてしまう。しかしながら本陣、脇本陣も置かれ、特に紀州侯の定宿で、皇族、将軍家の御名代をはじめ多くの武士や旅人の休憩の宿場町としての役目を果たしてきた。

義経宿泊の館・白木屋跡 烏帽子屋五郎太夫の屋敷跡

鏡の宿本陣跡の東隣りが「源義経宿泊館跡」で現在は畑地となっており、中央に石碑が建てられている。

承安4年(1174)3月3日、源氏の御曹司牛若丸は京の鞍馬でひそかに源氏の再興を志していた。鞍馬をこっそり抜け出した牛若丸は兄頼朝を尋ねんと、奥州の金売り吉次と下総の深栖の三郎光重が子、陵助頼重(みささぎのすけよりしげ)を同伴して東下りの途中近江の「鏡の宿」に入り、時の長者「沢弥傳(さわやでん)」の屋敷に泊まります。その夜、稚児姿で見つかりやすいのを避けるために元服することを決意する。そこで地元「鏡」の烏帽子屋五郎大夫に源氏の左折れの烏帽子を作らせ、鏡池の石清水を用いて前髪を落とし元結の侍姿を池の水に映し元服、源九郎義経と名乗ったと伝えられる。

12:20 鏡の里を出発 老蘇の森へ

12:40 老蘇の森と奥石(おいそ)神社 近江八幡市安土町東老蘇1615

老蘇の森は、万葉の昔から歌に詠まれてきた「歌枕」としても名高い森で、近江八幡市の奥石神社の社叢林のこと。旧中山道沿いに大鳥居があり、参道は杉の大木を中心とした厳かな雰囲気の鎮守の森に入り、さらに進むと豪壮で優美な拝殿と本殿が現れる。本殿は天正9年織田信長が家臣柴田家久(勝家の一族)に命じて造営せしめたもので 国指定重要文化財である。三間社流造で、桧皮葺の豪華の中に優美な落ち着きを持った建造物である。

今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連(いしべのおおむらじ)という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えられている。後にこの石辺大連は100数拾才迄生きながられたので人呼んで「老蘇」(老が蘇る)といい、この森を「老蘇の森」と呼ぶようになった。

平安時代には既に広く人々に知られており歌所として和歌や紀行文あるいは謡曲にも詠まれ多くの旅人が足を留めた。 またホトトギスの名所としても知られ、老蘇の森と郭公や思い出を掛けて詠んだ歌も多い。

『盛久』には、「衰えへは老蘇の森を過ぐるや美濃尾張」とある。

13:15食事処へ出発

13:30 近江牛・近江肉 こま吉 近江八幡市鷹飼町南3-2-3

きめ細かく柔らかな肉質の近江牛と近江三元豚の塊肉を贅沢に食べ比べできる特別焼肉ランチをご用意しました。15:00 出発

16:30 京都着

|

8:50

|

JR 大阪駅 桜橋口改札口 集合

※集合時に食事代、バス代、拝観志納料あわせてお一人10,500円を徴収させていただきます。

|

|

9:00

|

貸し切りバスで大阪駅を出発

※車中で、先生のお話をゆっくりとうかがいます。

|

|

10:45

|

得正寺

「中将姫の寺」として有名で、本堂、開山堂、庫裡、鐘堂、宝物庫などがある。奈良時代の天平宝字3(759)年に、中将姫が3年間隠れ住んだ所に、姫に仕えた伊藤春時が草庵を結び安養庵と称したのが最初といわれる。春時は西の真砂寺で剃髪して得生、妻は妙生と名乗った。

天平19年(747年)に時の右大臣藤原豊成の娘として生まれた中将姫は、13才のとき継母のため奈良の都から糸我の雲雀山に捨てられ、春時に匿われてこの地にすんだ3年の間に称賛浄土経一千巻を書写したと伝えられている。平安時代の承平のころ(931~937年)空也上人がこの地に行脚し、庵の所に一寺を建てて春時の法名に因んで得生寺と名付けた。享徳(1452年~4年)の頃浄土宗の寺となり、その後、文亀(1501年~3年)の頃山から里へと場所を移し、江戸時代、寛永5年(1628年)に今の場所に落ち着く。姫が隠れた雲雀山は寺の前方に聳える山で、その山頂が得正寺の奥之院で、中将姫本廟がある。

本堂に安置される本尊の阿弥陀如来立像のほか、寺には中将姫の作という蓮糸縫三尊、中将姫の筆という紺地金泥三部経及び称賛浄土経、国の重要美術品に認定された絹本着色の当麻曼陀羅図などがある。開山堂には永禄元年(1558年)に大和の当麻寺から贈られたとされる中将姫及び春時夫妻の座像が安置されている。

境内に桜・ツツジが多くて折々の景色も美しく、毎年5月14日の中将姫の命日に行われる来迎会式の二十五菩薩練り供養は、和歌山県の無形文化財に指定されている。

※本堂にて参拝後、中将姫と寺の縁起にまつわるビデオを視聴させていただきます。

|

|

11:15

|

中将姫の座像が安置されている開山堂にて、奉納演奏をお聴きします。

|

|

11:45

|

出発

|

|

12:00

|

有田みかん海道展望台

有田地域には山が多く、みかん園の70%以上が傾斜地となっているため、見事な石垣階段型の畑を見ることができる。そんな景色を堪能できる、約5.6kmの「有田みかん海道」の見どころは、みかん畑だけではなく、紀伊水道や湯浅湾が一望できる絶景スポットもある。道沿いに巨大風車もあり、間近で見ることができる。

|

|

②11/25(土)

|

美濃国・野上の宿に「班女」の主人公、花子を訪ねる

|

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

|

③3/9(土)

|

「松山天狗」の舞台、讃岐国に崇徳院ゆかりの地を訪ねる

|

西行法師が、保元の乱で敗れて配流地、讃岐国松山で崩御した崇徳上皇を弔うため、その御陵を訪ねるところから始まるのが能「松山天狗」である。金剛流のみの現行曲だが、平成6年、観世流でも復曲上演され、以後回を重ねている。四国第八十一番霊場、崇徳院菩提寺でもある白峯寺にその御陵を訪ね、歌を愛した院を偲ぶと共に、瀬戸内海の雄大な景色を望みながら瀬戸内の春を愉しむ。

*JR三ノ宮駅発の貸し切りバスを利用

久田舜一郎(大倉流小鼓)

1961年大倉流宗家・故大倉長十郎師に入門。京阪神を中心に能楽五流の舞台に出演、海外公演参加多数。異ジャンルの音楽とのセッションなど、能の現代性を追及する試みも積極的に行う。長女陽春子も女性では珍しい大倉流小鼓方の若手ホープとして活躍中。1998年日本文化芸術奨励賞受賞。2011年兵庫県文化功労表彰、神戸文化活動功労賞、2017年兵庫県文化賞受賞。重要無形文化財総合指定保持者。西宮在住。

参加お申し込み

■お申込み先: 株式会社アローズ(京都府知事登録旅行業第2-560号JATA正会員)

京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町334 日昇ビル3階

075-256-8411(10:00~17:30 土日祝休)

*旅行条件はアローズ旅行約款によります。出発日前日から起算して10日以降のキャンセルは取消料が発生いたします。

*予約後、旅行契約締結前に「アローズ」より詳しい旅行日程、旅行条件を記載した書面を申し込み者にお送りします。

*お申込みいただいたお客様のご連絡先等の個人情報は、講座企画・添乗引率を行う白鷹禄水苑と実施者である(株)アローズが共有させていただきます。(白鷹禄水苑ではお客様の情報を、当日の受付時及び今後の企画のご案内のみに使用させていただきます)

■その他のお申込み方法:下記の申し込みフォームからもお申込みいただけます。

*白鷹禄水苑では、お電話・FAX・メールでのお申込みは承っておりません。

*お客様からいただいたお申込み情報はそのまま「アローズ」へ転送させていただきます。その他詳細は上記と同様となりますのであらかじめご了承ください。

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(1) ご入金をもって正式な受付とさせていただきます。上記期日内のご入金が確認できず、お申込者とご連絡がつかなかった場合、ご予約いただいていてもキャンセル扱いとさせていただきますので、ご了承ください。バス等の予約手配の都合上、ご理解賜りますようお願いいたします。

(2) ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

(3) ご欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(同講座については下記参照)への振り替えが可能です。

(4) 開催日から数えて30日を切ってのキャンセルについては、同講座への振り替えができませんのでご注意ください。それ以前にキャンセルのご連絡をいただいた場合に限り、同年度内の空席のある同講座への振り替えも可能です。

*おおむね8:00~9:00頃にバス発着所に集合、昼食をはさんで15:00頃帰路につく予定です。行程詳細は開催日の約一カ月前にご連絡いたします。

*車中でも、先生の詳しいご講義があります。

*訪れる寺社において特別に講師による奉納演奏や正式参拝をご許可いただくだく場合があります。その場合、志納料、初穂料として、事前にお支払いいただいてる旅行代金とは別途当日集合時に参加者から1000~1200円程度徴収させていただきますので、あらかじめご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

*先生方を囲んでのお食事(3500円前後)は当方で手配します。

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

特別公開講座 「能のふるさと逍遥」3/15【現地講座】

能にみる和泉式部 女人往生への道②

[女人往生の寺 誓願寺と和泉式部」

【現地講座】

能の演目の舞台を訪ね、演者による実演もあわせた曲のわかりやすい解説を受ける現地講座です。

奔放な恋に生きた情熱の歌人として知られる和泉式部。恋愛に関する式部のありのままの心情が、取り交わされた多くの歌を交えて表されるのが『和泉式部日記』である。これに対し、能に登場する和泉式部には、激しい恋に身を焼く情熱の歌人の面影は無い。そこには描かれるのは、浮世の様々な雑念から解放され、今や歌舞の菩薩と変じた式部の姿である。

深い仏教思想を背景に、和泉式部を描いた能「誓願寺」「東北」を取り上げ、往生の素懐を遂げたとされる式部の足跡を二回にわたり辿る。

2025年 3/15(土)

女人往生の寺 誓願寺

お話・演奏 久田舜一郎(大倉流小鼓方)

特別講師 林和清(歌人・現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長)

能「誓願寺」は、京都の誓願寺を舞台に、一遍上人の念仏により極楽往生を遂げ、歌舞の菩薩となって現れる和泉式部を描いた曲で、典拠は「誓願寺縁起」による。

播磨の書写山円教寺の性空上人に極楽往生の術を乞うた和泉式部は、その教えをもとに誓願寺に辿り着く。

そこで女人の身でも六字の名号(南無阿弥陀仏)を唱えれば、身の穢れが消えて往生できる事を知り、ひたすら念仏を唱えて往生を願い、長和三年(1014)3月21日、その素懐を遂げたとされる。

和泉式部を主人公とする能「誓願寺」「東北」ゆかりの誓願寺、誠心院、東北院を訪ね、念仏三昧の日々を送った和泉式部の後半生を辿る。

*特別講師として、白鷹禄水苑文化アカデミー講座「和泉式部日記を読む」の講師、

林和清先生をお迎えして、和泉式部の歌とその生涯についてお話をうかがいます。

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

|

講師

|

久田 舜一郎 (大倉流小鼓)

林和清(歌人・現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長)

|

|

参加費

|

一般4,500円 アカデミー会員4,100円

*公共交通機関等の交通費・食事代・拝観志納料別途

*正式参拝や、拝殿や本殿における奉納演奏を特別にご許可いただい場合、社寺にお納めする初穂料・志納料(約1200円)を当日徴収させていただきます。あらかじめご了承ください。

*お食事は当方で手配させていただきます。(約2500円)

|

|

定員

|

15名

|

|

行程(予定)

|

阪急京都線「河原町駅」集合(8:50)―誓願寺-誠心院-盧山寺-東北院

-昼食(14:00頃解散)

|

|

企画

|

白鷹禄水苑

*白鷹禄水苑よりスタッフが引率同行させていただきます。

|

|

実施

|

白鷹禄水苑

|

|

10/7(土)

|

「烏帽子折」の舞台、湖東・鏡の里に義経伝説を訪ねる

|

当日徴収させていただく実費経費(タクシー代・食事代・志納料)他、諸詳細についてはお申込み者に、開始日一か月前までにお送りさせていただきます。

8:50 阪急電鉄 京都線 京都河原町駅 中央改札口 集合

阪急ときわビル口から出て新京極通りを徒歩で誓願寺へ

9:00 誓願寺

清少納言、和泉式部、秀吉の側室・松の丸殿が帰依したことにより、「女性往生の寺」とも称されている。

そのさきがけとして、都の才女・清少納言が誓願寺において発心し、髪を落して尼僧となり、本堂のそばの庵室で念仏して歓喜の往生をとげた。また和泉式部も、娘に先立たれた悲しみのうちに無常をさとり誓願寺に詣でた。それより四十八日間参籠して念仏三昧に入り、霊夢により女人往生の信仰を得た。その後、出家し、関白藤原道長よりお堂(小御堂。現・誠心院)を譲り受け、念仏を喜びながらめでたく往生した。

鎌倉時代の「誓願寺縁起絵」(重要文化財。国立京都博物館寄託)や室町時代の「洛中洛外図屏風」にも、誓願寺を訪れる女性の姿が象徴的に描かれている。

*特別に本堂にて久田先生による奉納演奏及び林和清先生による和泉式部の生涯や歌人としての式部についてのお話をおうかがいします。

10:00 誠心院(通称和泉式部寺)

伝承では、和泉式部は、誓願寺に48日間参籠し、六字名号を念仏した。すると霊夢に老尼が現れ、女人往生の信仰を得る。そこで剃髪し、専意と称した。庵は道長より贈られ、当時女性にはできないといわれていた女人往生を成し遂げたという。庵室はその後、現在地に移り、当院となったという。本堂は小御堂(こみどう)と呼ばれ、堂内には、本尊阿弥陀如来像をはじめ、和泉式部、藤原道長のそれぞれの像を安置している。

*特別に本堂にご案内いただき、荒木御住職様のお話しをおいかがいします。

法篋印塔(和泉式部の墓所)

境内には和泉式部の墓所と伝わる鎌倉時代、1313年改修の「法篋(ほうきょう)印塔」(高さ約4m、幅2.4m)がある。墓碑は謡曲「誓願寺」にも登場する。「わらわがすみかも他所ならず。あの石塔こそすみかにてさむらへ。不思議やなあの石塔は和泉式部の御墓とこそ聞きつるにそもすみかとは不審なり」。

10:45 河原町通蛸薬師口からジャンボタクシー(貸し切り 交通費別途)で出発

11:00 蘆山寺

紫式部の邸跡で知られる。もとの東北院の位置もこのあたりだったといわれる。

境内には〈東北〉で、「澗底乃松の風 一聲の秋を催して、上求菩提の機を見せ」と謡われる澗底の松(三代目)や、「悪魔を払ふ雲水乃 水上は山陰の賀茂川や」の雲井の水がある。

11:30 東北院 左京区浄土時真如町

軒端の梅と名付けられた古木が、毎年花を咲かせている。能「東北」は、旅の僧が東北院をたずね、梅の精から和泉式部の軒端の梅の由来を聞き、式部のために読経するという話。謡曲の中で、軒端の梅とは、上東門院彰子に使えた和泉式部が、自ら植えて軒端の梅と名付け、目を離さずに眺めたと説明されている。

12:00 食事処 寺町よしくら

迎賓館や総理公邸で腕を振るった店主がもてなす京料理。お惣菜が食べ放題の西京焼定食をご用意いたしました。

13:45頃 徒歩7分の出町柳駅で解散

|

8:50

|

JR 大阪駅 桜橋口改札口 集合

※集合時に食事代、バス代、拝観志納料あわせてお一人10,500円を徴収させていただきます。

|

|

9:00

|

貸し切りバスで大阪駅を出発

※車中で、先生のお話をゆっくりとうかがいます。

|

|

10:45

|

得正寺

「中将姫の寺」として有名で、本堂、開山堂、庫裡、鐘堂、宝物庫などがある。奈良時代の天平宝字3(759)年に、中将姫が3年間隠れ住んだ所に、姫に仕えた伊藤春時が草庵を結び安養庵と称したのが最初といわれる。春時は西の真砂寺で剃髪して得生、妻は妙生と名乗った。

天平19年(747年)に時の右大臣藤原豊成の娘として生まれた中将姫は、13才のとき継母のため奈良の都から糸我の雲雀山に捨てられ、春時に匿われてこの地にすんだ3年の間に称賛浄土経一千巻を書写したと伝えられている。平安時代の承平のころ(931~937年)空也上人がこの地に行脚し、庵の所に一寺を建てて春時の法名に因んで得生寺と名付けた。享徳(1452年~4年)の頃浄土宗の寺となり、その後、文亀(1501年~3年)の頃山から里へと場所を移し、江戸時代、寛永5年(1628年)に今の場所に落ち着く。姫が隠れた雲雀山は寺の前方に聳える山で、その山頂が得正寺の奥之院で、中将姫本廟がある。

本堂に安置される本尊の阿弥陀如来立像のほか、寺には中将姫の作という蓮糸縫三尊、中将姫の筆という紺地金泥三部経及び称賛浄土経、国の重要美術品に認定された絹本着色の当麻曼陀羅図などがある。開山堂には永禄元年(1558年)に大和の当麻寺から贈られたとされる中将姫及び春時夫妻の座像が安置されている。

境内に桜・ツツジが多くて折々の景色も美しく、毎年5月14日の中将姫の命日に行われる来迎会式の二十五菩薩練り供養は、和歌山県の無形文化財に指定されている。

※本堂にて参拝後、中将姫と寺の縁起にまつわるビデオを視聴させていただきます。

|

|

11:15

|

中将姫の座像が安置されている開山堂にて、奉納演奏をお聴きします。

|

|

11:45

|

出発

|

|

12:00

|

有田みかん海道展望台

有田地域には山が多く、みかん園の70%以上が傾斜地となっているため、見事な石垣階段型の畑を見ることができる。そんな景色を堪能できる、約5.6kmの「有田みかん海道」の見どころは、みかん畑だけではなく、紀伊水道や湯浅湾が一望できる絶景スポットもある。道沿いに巨大風車もあり、間近で見ることができる。

|

|

②11/25(土)

|

美濃国・野上の宿に「班女」の主人公、花子を訪ねる

|

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

|

③3/9(土)

|

「松山天狗」の舞台、讃岐国に崇徳院ゆかりの地を訪ねる

|

西行法師が、保元の乱で敗れて配流地、讃岐国松山で崩御した崇徳上皇を弔うため、その御陵を訪ねるところから始まるのが能「松山天狗」である。金剛流のみの現行曲だが、平成6年、観世流でも復曲上演され、以後回を重ねている。四国第八十一番霊場、崇徳院菩提寺でもある白峯寺にその御陵を訪ね、歌を愛した院を偲ぶと共に、瀬戸内海の雄大な景色を望みながら瀬戸内の春を愉しむ。

*JR三ノ宮駅発の貸し切りバスを利用

久田舜一郎(大倉流小鼓)

1961年大倉流宗家・故大倉長十郎師に入門。京阪神を中心に能楽五流の舞台に出演、海外公演参加多数。異ジャンルの音楽とのセッションなど、能の現代性を追及する試みも積極的に行う。長女陽春子も女性では珍しい大倉流小鼓方の若手ホープとして活躍中。1998年日本文化芸術奨励賞受賞。2011年兵庫県文化功労表彰、神戸文化活動功労賞、2017年兵庫県文化賞受賞。重要無形文化財総合指定保持者。西宮在住。

林 和清(歌人・現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長)

2001年の当アカデミー設立当初より古典の講座を担当。

1962年京都生まれ。歌人。

塚本邦雄に師事し、「玲瓏」に入会。「玲瓏」選者。多数の文化センターで和歌や古典講座を担当。「ゆるがるれ」で現代歌人集会賞受賞。他の著書に歌集「匿名の森」(砂子屋書房)、歌集「去年マリエンバートで」(書肆侃侃房)、エッセイ「京都千年うた紀行」(NHK出版)、「日本の涙の名歌100選」(新潮文庫)等。

参加お申し込み

■事前に下記申し込みフォームより禄水苑までお申し込み後、二週間以内に受講料のお支払いをお願いします。

お振込み先

三菱UFJ銀行 西宮支店 普通5065562 ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

*ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

*ご欠席の場合、他講座への振り替え受講のみ可能です。同講座および年度をまたがっての振り替えは不可です。

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(1) ご入金をもって正式な受付とさせていただきます。上記期日内のご入金が確認できず、お申込者とご連絡がつかなかった場合、ご予約いただいていてもキャンセル扱いとさせていただきますので、ご了承ください。バス等の予約手配の都合上、ご理解賜りますようお願いいたします。

(2) ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

(3) ご欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(同講座については下記参照)への振り替えが可能です。

(4) 開催日から数えて30日を切ってのキャンセルについては、同講座への振り替えができませんのでご注意ください。それ以前にキャンセルのご連絡をいただいた場合に限り、同年度内の空席のある同講座への振り替えも可能です。

*おおむね8:00~9:00頃にバス発着所に集合、昼食をはさんで15:00頃帰路につく予定です。行程詳細は開催日の約一カ月前にご連絡いたします。

*車中でも、先生の詳しいご講義があります。

*訪れる寺社において特別に講師による奉納演奏や正式参拝をご許可いただくだく場合があります。その場合、志納料、初穂料として、事前にお支払いいただいてる旅行代金とは別途当日集合時に参加者から1000~1200円程度徴収させていただきますので、あらかじめご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

*先生方を囲んでのお食事(3500円前後)は当方で手配します。

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.