2025年度 第20期日本酒文化アカデミー「山田錦」の田植え・稲刈り体験

〈お楽しみ同窓会申し込み受付中〉

酒米の王者

「山田錦」の田植え・稲刈り体験

〈「田植え・稲刈り」今期募集終了〉

※2026年3/8開催の「お楽しみ同窓会(下記)」のみお申込み受付しております。

参加ご希望の方は、【白鷹禄水苑へのお申込み】のフォームから講座名「お楽しみ同窓会」を選択してお申込みください。

日本の「伝統的酒造り」を米作りから学ぶ

※2026年3/8開催の「お楽しみ同窓会(下記)」のみお申込み受付しております。

参加ご希望の方は、【白鷹禄水苑へのお申込み】のフォームから講座名「お楽しみ同窓会」を選択してお申込みください。

日本の「伝統的酒造り」を米作りから学ぶ

白鷹の酒造りに欠かせない酒米「山田錦」の田植えと稲刈りを白鷹契約栽培農家にて体験していただく2回の《日帰りバスツアー》に加え、座学や酒蔵見学など、一年を通じて日本酒について詳しく学ぶことができる全6回の講座。

田植え、稲刈りは白鷹と100年以上の酒米の取引がある兵庫県吉川町の農家のご協力を得て行います。作業の後は現地の方との交流の場を設け、直接お話をおうかがいします。白鷹を支える農家の方々と交流を深めることができるのも、この講座ならではの貴重な体験です。

*1・2・4・6の講座は、田植え・稲刈り体験《日帰りバスツアー》にご参加の方が、自由に受講いただける講座です。各回に蔵出し限定酒の唎酒が付きます。

田植え、稲刈りは白鷹と100年以上の酒米の取引がある兵庫県吉川町の農家のご協力を得て行います。作業の後は現地の方との交流の場を設け、直接お話をおうかがいします。白鷹を支える農家の方々と交流を深めることができるのも、この講座ならではの貴重な体験です。

*1・2・4・6の講座は、田植え・稲刈り体験《日帰りバスツアー》にご参加の方が、自由に受講いただける講座です。各回に蔵出し限定酒の唎酒が付きます。

|

時間

(講義) |

15:30~17:00

*田植え・稲刈りの集合時間などの行程詳細については後日お知らせします。 |

|

場所)

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

講師

|

東城綱久(白鷹杜氏)

辰馬朱滿子(白鷹蔵元) |

|

受講料

(全8回) |

一般:28,500円

アカデミー会員:27,500円 ※ 各回にきき酒付・資料費込み。 ※ 田植え・稲刈り二回分の往復バス代と現地での懇親会費(飲食代を含む)込み |

|

田植え・稲刈り行程(予定)

|

白鷹禄水苑集合(8:15)-吉川町体験田-昼食(現地農家の方々との懇親会)-白鷹禄水苑にて解散(16:00頃)

|

|

その他

|

※田植え・稲刈りにの《日帰りバスツアー》に関しては、万が一ご本人が欠席の場合、事前にご連絡いただきましたら替りの方のご参加も可能です。

|

カリキュラム(6回講座)

|

《座学》

4/12(土) |

1 そもそも日本酒とは?

場所:禄水苑宮水ホール |

日本酒の種類や名称、造りによっての味わいの違いなど、日頃の日本酒についての疑問にお答えします。まずは、日本酒入門編からスタート。

■ 講師:東城綱久

■ 講師:東城綱久

|

《座学》

5/17(土) |

2 水・米・技 そして灘の酒

場所:禄水苑 |

酒造りのプロセスや、灘酒の味わいに欠かせない「宮水」と酒米、特に「山田錦」についてのお話。日本酒通になる第一歩の始まり。

■ 講師:東城綱久

■ 講師:東城綱久

|

《日帰りバスツアー》

6/14(土) |

3 田植え体験講座

吉川町体験田(集合は禄水苑) |

酒米の王者「山田錦」の手植えによる田植えを体験! 現地の土と早苗に触れ、酒造りにとっての酒米の大切さを感じていただく貴重な体験です。

|

7/9(日)

|

4 古代の稲作技術-人力から畜力へ-

《一般受講可》 |

稲作といえば田植が思い浮かびます。しかし、栽培した米が口に入るまで、数多くの作業が必要です。すべて機械化した現代でも基本は同じですが、使う道具が違います。古代稲作の道具は文献史料や絵画にも見えますが、具体的な姿がわかるのが発掘資料です。それを材料に、古代稲作技術の変遷を考えてみます。

■ 講師:上原真人

■ 講師:上原真人

|

《見学》

9/20(土) |

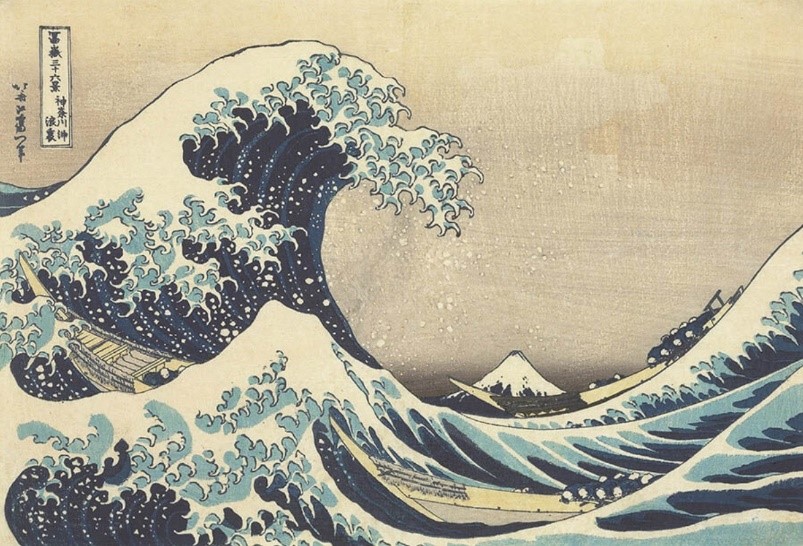

4 蔵元の暮らしに見る灘酒の伝統文化

|

「暮らしの展示室」を見学し、酒造りとともに職住近接型の生活を送っていたかつての蔵元の暮らしや文化的嗜好を通し、灘酒にまつわる伝統文化について考えます。

講師 辰馬朱滿子

講師 辰馬朱滿子

|

《日帰りバスツアー》

10/18(土) |

5 稲刈り体験講座

場所:吉川町体験田(集合は禄水苑) *天候と稲の育成により、ごく稀に予定を変更する場合があります。 |

たわわに実った山田錦の黄金色の稲穂を手刈りで刈っていただきます。秋晴れの空の下、清清しい一日をお過ごしください。

|

《見学》

2026年2/8(日) |

6 寒造りの酒蔵見学

場所:白鷹本蔵 (集合は禄水苑) |

酒造りの最盛期に麹・もと・造りの現場を見学。まさに今垂れ口からほとばしり出る寒造りのしぼりたて新酒を味わう貴重な体験も!

■ 講師:東城綱久

■ 講師:東城綱久

|

2024年

3/24(日) |

8 修了証書授与とお楽しみ会

場所:禄水苑 |

締めくくりは、田植え、稲刈りで一緒に汗を流した仲間との、しぼりたて新酒を囲んでの懇親会。一年の勉強の成果?を試すきき酒ゲームもありますのでお楽しみに!

《20周年オプション企画》

お楽しみ同窓会 2026年3月8日(日)

締めくくりは、田植え、稲刈りで一緒に汗を流した仲間との、しぼりたて新酒を囲んでの懇親会。

1年の勉強の成果?を試す唎酒ゲームもありますのでお楽しみに!

今回は開講20周年を迎えるにあたり、今期受講生と、今までのご参加者が集う「同窓会」として開催いたします。

参加費 1000円(当日お支払いください)

*ご参加の方は必ず事前に白鷹禄水苑までお申込みください。

今期受講生で参加ご希望の方は、「白鷹禄水苑へのお申込み」の申し込みフォームから講座名「お楽しみ同窓会」を選択してください。

1年の勉強の成果?を試す唎酒ゲームもありますのでお楽しみに!

今回は開講20周年を迎えるにあたり、今期受講生と、今までのご参加者が集う「同窓会」として開催いたします。

参加費 1000円(当日お支払いください)

*ご参加の方は必ず事前に白鷹禄水苑までお申込みください。

今期受講生で参加ご希望の方は、「白鷹禄水苑へのお申込み」の申し込みフォームから講座名「お楽しみ同窓会」を選択してください。

お申し込み方法

■田植え・稲刈り体験講座が《日帰りバスツアー》となりますので、旅行業務を受託する登録旅行業者「みずほトラベルサービス(株)」が参加費のお支払先及びお申込先となります。

みずほトラベルサービス(株)(兵庫県知事登録旅行業第3-651号) 神戸市北区若葉台4-1-10

078-597-2800(10:00~17:00 土日祝休)

*旅行条件は兵庫県旅行業協同組合の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部によります。

*お申込みいただいたお客様のご連絡先等の個人情報は、講座企画・添乗引率を行う

*白鷹禄水苑と旅行受託者である「みずほトラベルサービス(株)」が共有させていただきますのであらかじめご了承ください。

*予約後、旅行契約締結前に「みずほトラベルサービス」より旅行日程、旅行条件を記載した書面を申し込み者にお送りします。

(白鷹禄水苑ではお客様の情報を、当日の受付時及び今後の企画のご案内のみに使用させていただきます)

■その他のお申込み方法:白鷹禄水苑のホームページ(下記)の申し込みフォームからもお申込みいただけます。

*白鷹禄水苑では、お電話・FAX・メールでのお申込みは承っておりません。必ず申し込みフォームからお申込みください。

*お客様からいただいたお申込み情報は、そのまま「みずほトラベルサービス」へ転送させていただきます。その他詳細は、上記と同様となります。

*「田植え稲刈り6/14・10/18」体験講座以外の講座にもご参加希望の場合、お手数ですが【受講希望日】欄に、他の受講希望日、あるいは「全6回」とご記入いただきますようお願いいたします。

みずほトラベルサービス(株)(兵庫県知事登録旅行業第3-651号) 神戸市北区若葉台4-1-10

078-597-2800(10:00~17:00 土日祝休)

*旅行条件は兵庫県旅行業協同組合の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部によります。

*お申込みいただいたお客様のご連絡先等の個人情報は、講座企画・添乗引率を行う

*白鷹禄水苑と旅行受託者である「みずほトラベルサービス(株)」が共有させていただきますのであらかじめご了承ください。

*予約後、旅行契約締結前に「みずほトラベルサービス」より旅行日程、旅行条件を記載した書面を申し込み者にお送りします。

(白鷹禄水苑ではお客様の情報を、当日の受付時及び今後の企画のご案内のみに使用させていただきます)

■その他のお申込み方法:白鷹禄水苑のホームページ(下記)の申し込みフォームからもお申込みいただけます。

*白鷹禄水苑では、お電話・FAX・メールでのお申込みは承っておりません。必ず申し込みフォームからお申込みください。

*お客様からいただいたお申込み情報は、そのまま「みずほトラベルサービス」へ転送させていただきます。その他詳細は、上記と同様となります。

*「田植え稲刈り6/14・10/18」体験講座以外の講座にもご参加希望の場合、お手数ですが【受講希望日】欄に、他の受講希望日、あるいは「全6回」とご記入いただきますようお願いいたします。

その他

■講座企画・運営:白鷹禄水苑

■旅行企画・実施:兵庫県旅行業協同組合(兵庫県知事登録旅行業2-834号)

■受託販売:みずほトラベルサービス(株)(兵庫県知事登録旅行業3-651号)

■旅行企画・実施:兵庫県旅行業協同組合(兵庫県知事登録旅行業2-834号)

■受託販売:みずほトラベルサービス(株)(兵庫県知事登録旅行業3-651号)

<お振込み先>

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

【以下にご注意ください】

1、お申し込み後、お申し込み受付日を含めて二週間以内のご入金をお願いいたしております。ご入金をもって正式のお申し込み受付完了とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

2、期日内のご入金が確認できず、お客様とご連絡がつかなかった場合、勝手ながら自動的にキャンセル扱いとさせていただきますので、あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。

3、ご入金後のご返金はできませんので、あらかじめご了承ください。 万が一ご欠席の場合、8回講座のうち3回までは他の方の振替受講が可能ですので、ご利用ください。

4、毎回きき酒をご用意いたしておりますので、お車でのご来苑はご遠慮ください。

20歳未満の方にはお酒の提供はできませんので、ご了承ください。

アルコールを提供するイベントのため、お車でのご来場はご遠慮くださいませ。

1、お申し込み後、お申し込み受付日を含めて二週間以内のご入金をお願いいたしております。ご入金をもって正式のお申し込み受付完了とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

2、期日内のご入金が確認できず、お客様とご連絡がつかなかった場合、勝手ながら自動的にキャンセル扱いとさせていただきますので、あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。

3、ご入金後のご返金はできませんので、あらかじめご了承ください。 万が一ご欠席の場合、8回講座のうち3回までは他の方の振替受講が可能ですので、ご利用ください。

4、毎回きき酒をご用意いたしておりますので、お車でのご来苑はご遠慮ください。

20歳未満の方にはお酒の提供はできませんので、ご了承ください。

アルコールを提供するイベントのため、お車でのご来場はご遠慮くださいませ。

禄水苑の感染症対策について

・十分な安全対策が可能と思われる人数に限定して開催いたします。

・お席の間隔を空ける、お一人お一人アクリルパーテーションで仕切るなどの対策を講じます。

・検温を実施の上、37.5度以上の発熱があるお客様のご参加はご遠慮願います。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。尚当ホール(宮水ホール)は、厚生労働省が推奨する必要換気量を満たす換気装置を備えています。

・国あるいは自治体による緊急事態宣言や営業自粛要請に伴い、当方の判断により開催中止とした場合、あるいは日程延期によってお客様にご参加いただけない場合に限り、 参加費のご返金、または同年度内の受講可能な他講座への振り替えをさせていただきます。

・お席の間隔を空ける、お一人お一人アクリルパーテーションで仕切るなどの対策を講じます。

・検温を実施の上、37.5度以上の発熱があるお客様のご参加はご遠慮願います。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。尚当ホール(宮水ホール)は、厚生労働省が推奨する必要換気量を満たす換気装置を備えています。

・国あるいは自治体による緊急事態宣言や営業自粛要請に伴い、当方の判断により開催中止とした場合、あるいは日程延期によってお客様にご参加いただけない場合に限り、 参加費のご返金、または同年度内の受講可能な他講座への振り替えをさせていただきます。

白鷹禄水苑 お問い合わせ

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

0798-39-0235

- 受付時間

- 11:00 - 18:30(第1・3水曜日除く)

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.