2024年度特別公開講座 酒都の建築と記憶

長年にわたり醸造家と建築についての調査研究に取り組む講師を迎え、今期から新たにシリーズでスタートする「酒都と建築の記憶」。

酒造都市に残る近代建築や歴史的遺構を通してまちの記憶をたどり、それぞれの時代・場所に生きた醸造家達の革新と挑戦、文化的嗜好、地域とのかかわりなどについても振り返ります。各シリーズの最終回には、実際に取りあげた酒都の近代建築を巡るまち歩きや、酒蔵見学などを愉しむ現地講座も開催します。

シリーズ第一回目となる今回は、灘五郷の各郷固有の酒蔵ならびに酒造家がつくった建物が織りなす景観を建築史学の観点からみます。

*座学講座では、毎回季節の蔵出し限定酒の唎酒がつきます。

|

時間

|

16:00~17:30

|

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

回数

|

1回 一般 2,700円 アカデミー会員 2,400円

全5回 一般 12,000円 アカデミー会員 10,500円

*唎酒付き

|

|

お申し込み方法

|

|

|

5/12(日)

|

1 西宮郷・今津郷 ―街の近代化を進めた酒造家達―

|

西宮旧港に佇む辰馬喜十郎邸は明治21(1888)年に建設され、戦災や震災に耐えて、当初のままに現存する。わが国でもっともオリジナリティを有した擬洋風建築であり、明治前期の酒造家の勢いを示した遺産といえる。

|

7/14(日)

|

2 魚崎郷 ―明治期灘一番の成長蔵 桜正宗 ―

|

震災まであった桜正宗の煉瓦の酒蔵、太田酒造の千代田蔵の迎賓館(ヴォーリズ設計の小寺別荘)、宗兵蔵設計の灘高 (キュビズムにドイツ表現派のスタイル)など。

|

9/8(日)

|

3 御影郷 ―白嘉納と本嘉納の文化・社会貢献―

|

菊正宗と白鶴の、ともに昭和20年代に建設された鉄筋コンクリート造によるモダニズム酒蔵、とりわけ白鶴2号蔵はわが国最初の高層化を図った酒蔵ビルである。菊正宗は大正14(1925)年に建設された洋風の本社屋を有する。御影公会堂と白鶴美術館も酒造家の手によるものである。甲南漬資料館となっている旧高嶋邸は、清水栄二のドイツ表現派風鉄筋コンクリート建築である。

|

11/23(土)

|

4 西郷・そして灘五郷全体のまとめ

|

西郷は若井酒造という灘五郷最大規模の酒蔵があった。明治期は「東の辰馬、西の若井」と呼称された。現在は沢の鶴があり、古い酒蔵を使った資料館が整備されている。灘五郷の伝統的な酒蔵を再生してミュージアム&ショップとした魚崎の菊正宗酒造記念館、御影の白鶴酒造資料館、魚崎の桜正宗記念館桜宴、西宮の白鹿記念酒造博物館、白鷹禄水苑、などの建築意義をかたる。

|

12/7(土)

|

5【現地講座】西宮郷の近代建築に酒都の記憶をたどる

|

昭和4年建設の当時としては珍しい鉄筋コンクリート造りの酒蔵(現瓶詰工場)や、清水栄二の遺作となった昭和34年建設の酒蔵を有する白鷹酒造など、西宮郷の酒造関連建築の見学を予定。

【行程】

15:30 白鷹禄水苑宮水ホール 集合(受付)

15:35 出発

白鹿 煉瓦造り酒蔵跡

辰馬喜十郎邸(外観)

16:10 白鷹本社

昭和4年建設鉄筋コンクリート造りの酒蔵(現瓶詰工場 外観)

清水栄二の遺作となった昭和34年建設の酒蔵(内部見学)

17:00 白鷹禄水苑宮水ホールにて唎酒・質疑応答

17:30 解散

講師:川島智生(日本近代建築史博士)

神戸情報大学院大学客員教授。広島県福山市鞆の醸造元に生まれ、日本の近代建築史が専門で、学校建築史で博士号取得。主な著作に、『近代神戸の小学校建築史』、『近代京都における小学校建築』、『近代大阪の小学校建築史』、『関西のモダニズム建築』、『民芸運動と建築』、『宝塚 温泉リゾート都市の建築史』『近代奈良の建築家岩﨑平太郎の仕事』などがある。酒造建築に関する代表的な論文に「酒蔵の建築史-土蔵から酒造工場、四季醸造庫へ」『日事連』663号.日本建築士事務所協会連合会.2019年がある。雑誌『醸界春秋』に醸造家と建築の論考を31年間連載中で、現在までに183本の論考をまとめている。他に『酒文化』に論考を記す。研究対象地域としては、阪神間、神戸、京都、大阪、奈良をテリトリーとするが、北海道から沖縄まで全国にわたって研究は及んでおり、目下釧路と函館で洋風寺院の文化財化をおこなっている。阪神大震災以降は、災害と建築というテーマの研究もおこない、三陸海岸には東日本大震災直後から三年間通い、10数本の論考をまとめた。

お申し込みフォームからお申込み頂き、ご予約後(当方確認ご案内後)から

二週間以内に店頭あるいは銀行振り込みにて受講料のお支払いをお願いしております。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

【以下にご注意ください】

1、原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

2、一回ずつのご参加の方で万が一ご欠席の場合、ご本人様に限り、空席のあるその後の日程への振り替えも可能です。(最終日からの振り替えや、年度をまたがっての振り替えはできません。)

3、ご欠席の場合、事前にご連絡いただきましたら、他の方にご参加いただくことも可能です。

20歳未満の方にはお酒の提供はできませんので、ご了承ください。

アルコールを提供するイベントのため、お車でのご来場はご遠慮くださいませ。

■当イベントは十分な感染症対策を講じた上で開催いたします。

「感染症拡大防止のための禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」について

・十分な安全対策が可能と思われる人数に限定して開催いたします。

・コロナ感染状況によりお席の間隔を空ける、アクリルパーテーションで仕切るなどの対策を講じる場合がございます。

・検温を実施の上、37.5度以上の発熱があるお客様のご参加はご遠慮願います。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。尚当ホール(宮水ホール)は、厚生労働省が推奨する必要換気量を満たす換気装置を備えています。

・国あるいは自治体による緊急事態宣言や営業自粛要請に伴い、当方の判断により開催中止とした場合、あるいは日程延期によってお客様にご参加いただけない場合に限り、 参加費のご返金、または同年度内の受講可能な他講座への振り替えをさせていただきます。

土間ホール

季節の飲み比べセット

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2024年度特別公開講座 酒都の建築と記憶

2024年度

酒都の建築と記憶―酒造都市・灘五郷を読み解く―

日本酒を知る・愉しむ会

長年にわたり醸造家と建築についての調査研究に取り組む講師を迎え、今期から新たにシリーズでスタートする「酒都と建築の記憶」。

酒造都市に残る近代建築や歴史的遺構を通してまちの記憶をたどり、それぞれの時代・場所に生きた醸造家達の革新と挑戦、文化的嗜好、地域とのかかわりなどについても振り返ります。各シリーズの最終回には、実際に取りあげた酒都の近代建築を巡るまち歩きや、酒蔵見学などを愉しむ現地講座も開催します。

シリーズ第一回目となる今回は、灘五郷の各郷固有の酒蔵ならびに酒造家がつくった建物が織りなす景観を建築史学の観点からみます。

*座学講座では、毎回季節の蔵出し限定酒の唎酒がつきます。

|

時間

|

16:00~17:30

|

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

回数

|

1回 一般 2,700円 アカデミー会員 2,400円

全5回 一般 12,000円 アカデミー会員 10,500円

*唎酒付き

|

|

お申し込み方法

|

|

|

5/12(日)

|

1 西宮郷・今津郷 ―街の近代化を進めた酒造家達―

|

西宮旧港に佇む辰馬喜十郎邸は明治21(1888)年に建設され、戦災や震災に耐えて、当初のままに現存する。わが国でもっともオリジナリティを有した擬洋風建築であり、明治前期の酒造家の勢いを示した遺産といえる。

|

7/14(日)

|

2 魚崎郷 ―明治期灘一番の成長蔵 桜正宗 ―

|

震災まであった桜正宗の煉瓦の酒蔵、太田酒造の千代田蔵の迎賓館(ヴォーリズ設計の小寺別荘)、宗兵蔵設計の灘高 (キュビズムにドイツ表現派のスタイル)など。

|

9/8(日)

|

3 御影郷 ―白嘉納と本嘉納の文化・社会貢献―

|

菊正宗と白鶴の、ともに昭和20年代に建設された鉄筋コンクリート造によるモダニズム酒蔵、とりわけ白鶴2号蔵はわが国最初の高層化を図った酒蔵ビルである。菊正宗は大正14(1925)年に建設された洋風の本社屋を有する。御影公会堂と白鶴美術館も酒造家の手によるものである。甲南漬資料館となっている旧高嶋邸は、清水栄二のドイツ表現派風鉄筋コンクリート建築である。

|

11/23(土)

|

4 西郷・そして灘五郷全体のまとめ

|

西郷は若井酒造という灘五郷最大規模の酒蔵があった。明治期は「東の辰馬、西の若井」と呼称された。現在は沢の鶴があり、古い酒蔵を使った資料館が整備されている。灘五郷の伝統的な酒蔵を再生してミュージアム&ショップとした魚崎の菊正宗酒造記念館、御影の白鶴酒造資料館、魚崎の桜正宗記念館桜宴、西宮の白鹿記念酒造博物館、白鷹禄水苑、などの建築意義をかたる。

|

12/7(土)

|

5【現地講座】西宮郷の近代建築に酒都の記憶をたどる

|

昭和4年建設の当時としては珍しい鉄筋コンクリート造りの酒蔵(現瓶詰工場)や、清水栄二の遺作となった昭和34年建設の酒蔵を有する白鷹酒造など、西宮郷の酒造関連建築の見学を予定。

【行程】

15:30 白鷹禄水苑宮水ホール 集合(受付)

15:35 出発

白鹿 煉瓦造り酒蔵跡

辰馬喜十郎邸(外観)

16:10 白鷹本社

昭和4年建設鉄筋コンクリート造りの酒蔵(現瓶詰工場 外観)

清水栄二の遺作となった昭和34年建設の酒蔵(内部見学)

17:00 白鷹禄水苑宮水ホールにて唎酒・質疑応答

17:30 解散

講師:川島智生(日本近代建築史博士)

神戸情報大学院大学客員教授。広島県福山市鞆の醸造元に生まれ、日本の近代建築史が専門で、学校建築史で博士号取得。主な著作に、『近代神戸の小学校建築史』、『近代京都における小学校建築』、『近代大阪の小学校建築史』、『関西のモダニズム建築』、『民芸運動と建築』、『宝塚 温泉リゾート都市の建築史』『近代奈良の建築家岩﨑平太郎の仕事』などがある。酒造建築に関する代表的な論文に「酒蔵の建築史-土蔵から酒造工場、四季醸造庫へ」『日事連』663号.日本建築士事務所協会連合会.2019年がある。雑誌『醸界春秋』に醸造家と建築の論考を31年間連載中で、現在までに183本の論考をまとめている。他に『酒文化』に論考を記す。研究対象地域としては、阪神間、神戸、京都、大阪、奈良をテリトリーとするが、北海道から沖縄まで全国にわたって研究は及んでおり、目下釧路と函館で洋風寺院の文化財化をおこなっている。阪神大震災以降は、災害と建築というテーマの研究もおこない、三陸海岸には東日本大震災直後から三年間通い、10数本の論考をまとめた。

お申し込みフォームからお申込み頂き、ご予約後(当方確認ご案内後)から

二週間以内に店頭あるいは銀行振り込みにて受講料のお支払いをお願いしております。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

【以下にご注意ください】

1、原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

2、一回ずつのご参加の方で万が一ご欠席の場合、ご本人様に限り、空席のあるその後の日程への振り替えも可能です。(最終日からの振り替えや、年度をまたがっての振り替えはできません。)

3、ご欠席の場合、事前にご連絡いただきましたら、他の方にご参加いただくことも可能です。

20歳未満の方にはお酒の提供はできませんので、ご了承ください。

アルコールを提供するイベントのため、お車でのご来場はご遠慮くださいませ。

■当イベントは十分な感染症対策を講じた上で開催いたします。

「感染症拡大防止のための禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」について

・十分な安全対策が可能と思われる人数に限定して開催いたします。

・コロナ感染状況によりお席の間隔を空ける、アクリルパーテーションで仕切るなどの対策を講じる場合がございます。

・検温を実施の上、37.5度以上の発熱があるお客様のご参加はご遠慮願います。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。尚当ホール(宮水ホール)は、厚生労働省が推奨する必要換気量を満たす換気装置を備えています。

・国あるいは自治体による緊急事態宣言や営業自粛要請に伴い、当方の判断により開催中止とした場合、あるいは日程延期によってお客様にご参加いただけない場合に限り、 参加費のご返金、または同年度内の受講可能な他講座への振り替えをさせていただきます。

土間ホール

季節の飲み比べセット

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2023年度特別公開講座 日本酒文化サロン

2023年度 日本酒文化サロン

阪神間モダニズムと灘の造り酒屋

日本酒を知る・愉しむ会

造り酒屋で蔵元と考える「文化」としての日本酒

日本酒について、歴史、文化、暮らしの面からアプローチしようというサロン形式のレクチャーです。お話の後は、講師を囲んで蔵出し限定酒の唎酒をお愉しみいただきます。

今年度のテーマは「阪神間モダニズムと灘の造り酒屋」です。

明治時代から昭和初期にかけて花開いた阪神間モダニズムは、明治後期以降、風光明媚なこの地に惹かれ、競って移り住んできた実業家達が新たに築いたライフスタイルといわれています。しかしその背景として忘れてはならないのは、江戸時代から続く灘の造り酒屋の存在です。伝統産業としてのイメージが強い酒造業ですが、当時の灘の造り酒屋がいかに進取の気性に富み、阪神間特有のモダンで豊かな文化を築く一翼を担っていたかを、長年にわたり醸造家と建築についての調査研究に携わる講師を迎え、生活文化・産業・社会貢献の側面から振り返ります。

|

時間

|

16:00~17:30

|

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

回数

|

全4回 一般 8,400円 アカデミー会員・禄水会会員 7,200円

1回 一般 2,400円 アカデミー会員・禄水会会員 2,100円

※毎回蔵BAR でご提供する「季節の飲み比べセット」を含みます。

※一回ずつでもご参加いただけます。

※2021年度「レディースSakeサロン」「日本酒文化サロン」全回終了(予定)の方は割引で受講いただけます。

|

|

お申し込み方法

|

|

|

4/9(日)

|

1 モダニズム前夜 ―辰馬喜十郎とその邸宅―

|

西宮旧港に佇む辰馬喜十郎邸は明治21(1888)年に建設され、戦災や震災に耐えて、当初のままに現存する。わが国でもっともオリジナリティを有した擬洋風建築であり、明治前期の酒造家の勢いを示した遺産といえる。

|

7/17(月・祝)

|

2 旧山邑邸が創建された時代の生活様式と文化

|

大正昭和戦前期の阪神間には東京とならび華麗な洋館が多く建設され、先進的な生活が展開された。大阪の財界人の別荘の色彩が強いが、地元酒造家の別宅にも優れたものがあり、その代表例として山邑邸(大正13年竣工)をみる。

|

9/10(日)

|

3 酒造りの近代化と酒造建築の革新 ―白鹿館―

|

講師:辰馬章夫(辰馬本家酒造株式会社相談役)

灘酒造家が社会事業の一環として取り組んだのが、阪神間の名門私学創設です。中でも白鹿(辰馬本家酒造)の十三代辰馬吉左衛門が大正9年に設立した「財団法人辰馬学院 甲陽中学校」(現辰馬育英会甲陽学院中学校・高等学校)は、現在全国有数の進学校として知られています。設立者直系の十五代目にその設立の経緯についてうかがいます。

|

11/12(日)

|

4 造り酒屋による地域社会活動拠点の設立 ―御影公会堂―

|

戦前までの日本は名望家によって文化施設や学校が開設されるという気風があり、阪神間では酒造家によって担われる。御影公会堂(昭和8年竣工)は酒造家による寄付であり、他に甲陽学院や灘中学も酒造家が設立した。

講師:川島智生(日本近代建築史博士)

京都華頂大学現代家政学研究所教授。広島県福山市鞆の醸造元に生まれ、日本の近代建築史が専門で、学校建築史で博士号取得。主な著作に、『近代神戸の小学校建築史』、『近代京都における小学校建築』、『近代大阪の小学校建築史』、『関西のモダニズム建築』、『民芸運動と建築』、『宝塚 温泉リゾート都市の建築史』などがある。酒造建築に関する代表的な論文に「酒蔵の建築史-土蔵から酒造工場、四季醸造庫へ」『日事連』663号.日本建築士事務所協会連合会.2019年がある。雑誌『醸界春秋』に醸造家と建築の論考を30年間連載中で、現在までに178本の論考をまとめている。他に『酒文化』に論考を記す。

お申し込みフォームからお申込み頂き、ご予約後(当方確認ご案内後)から

二週間以内に店頭あるいは銀行振り込みにて受講料のお支払いをお願いしております。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

【以下にご注意ください】

1、原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

2、一回ずつのご参加の方で万が一ご欠席の場合、ご本人様に限り、空席のあるその後の日程への振り替えも可能です。(最終日からの振り替えや、年度をまたがっての振り替えはできません。)

3、ご欠席の場合、事前にご連絡いただきましたら、他の方にご参加いただくことも可能です。

20歳未満の方にはお酒の提供はできませんので、ご了承ください。

アルコールを提供するイベントのため、お車でのご来場はご遠慮くださいませ。

■当イベントは十分な感染症対策を講じた上で開催いたします。

「感染症拡大防止のための禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」について

・十分な安全対策が可能と思われる人数に限定して開催いたします。

・コロナ感染状況によりお席の間隔を空ける、アクリルパーテーションで仕切るなどの対策を講じる場合がございます。

・検温を実施の上、37.5度以上の発熱があるお客様のご参加はご遠慮願います。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。尚当ホール(宮水ホール)は、厚生労働省が推奨する必要換気量を満たす換気装置を備えています。

・国あるいは自治体による緊急事態宣言や営業自粛要請に伴い、当方の判断により開催中止とした場合、あるいは日程延期によってお客様にご参加いただけない場合に限り、 参加費のご返金、または同年度内の受講可能な他講座への振り替えをさせていただきます。

土間ホール

季節の飲み比べセット

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2023年度特別公開講座 日本酒文化サロン

2023年度 日本酒文化サロン

阪神間モダニズムと灘の造り酒屋

日本酒を知る・愉しむ会

造り酒屋で蔵元と考える「文化」としての日本酒

日本酒について、歴史、文化、暮らしの面からアプローチしようというサロン形式のレクチャーです。お話の後は、講師を囲んで蔵出し限定酒の唎酒をお愉しみいただきます。

今年度のテーマは「阪神間モダニズムと灘の造り酒屋」です。

明治時代から昭和初期にかけて花開いた阪神間モダニズムは、明治後期以降、風光明媚なこの地に惹かれ、競って移り住んできた実業家達が新たに築いたライフスタイルといわれています。しかしその背景として忘れてはならないのは、江戸時代から続く灘の造り酒屋の存在です。伝統産業としてのイメージが強い酒造業ですが、当時の灘の造り酒屋がいかに進取の気性に富み、阪神間特有のモダンで豊かな文化を築く一翼を担っていたかを、長年にわたり醸造家と建築についての調査研究に携わる講師を迎え、生活文化・産業・社会貢献の側面から振り返ります。

|

時間

|

16:00~17:30

|

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

回数

|

全4回 一般 8,400円 アカデミー会員・禄水会会員 7,200円

1回 一般 2,400円 アカデミー会員・禄水会会員 2,100円

※毎回蔵BAR でご提供する「季節の飲み比べセット」を含みます。

※一回ずつでもご参加いただけます。

※2021年度「レディースSakeサロン」「日本酒文化サロン」全回終了(予定)の方は割引で受講いただけます。

|

|

お申し込み方法

|

|

|

4/9(日)

|

1 モダニズム前夜 ―辰馬喜十郎とその邸宅―

|

西宮旧港に佇む辰馬喜十郎邸は明治21(1888)年に建設され、戦災や震災に耐えて、当初のままに現存する。わが国でもっともオリジナリティを有した擬洋風建築であり、明治前期の酒造家の勢いを示した遺産といえる。

|

7/17(月・祝)

|

2 旧山邑邸が創建された時代の生活様式と文化

|

大正昭和戦前期の阪神間には東京とならび華麗な洋館が多く建設され、先進的な生活が展開された。大阪の財界人の別荘の色彩が強いが、地元酒造家の別宅にも優れたものがあり、その代表例として山邑邸(大正13年竣工)をみる。

|

9/10(日)

|

3 酒造りの近代化と酒造建築の革新 ―白鹿館―

|

講師:辰馬章夫(辰馬本家酒造株式会社相談役)

灘酒造家が社会事業の一環として取り組んだのが、阪神間の名門私学創設です。中でも白鹿(辰馬本家酒造)の十三代辰馬吉左衛門が大正9年に設立した「財団法人辰馬学院 甲陽中学校」(現辰馬育英会甲陽学院中学校・高等学校)は、現在全国有数の進学校として知られています。設立者直系の十五代目にその設立の経緯についてうかがいます。

|

11/12(日)

|

4 造り酒屋による地域社会活動拠点の設立 ―御影公会堂―

|

戦前までの日本は名望家によって文化施設や学校が開設されるという気風があり、阪神間では酒造家によって担われる。御影公会堂(昭和8年竣工)は酒造家による寄付であり、他に甲陽学院や灘中学も酒造家が設立した。

講師:川島智生(日本近代建築史博士)

京都華頂大学現代家政学研究所教授。広島県福山市鞆の醸造元に生まれ、日本の近代建築史が専門で、学校建築史で博士号取得。主な著作に、『近代神戸の小学校建築史』、『近代京都における小学校建築』、『近代大阪の小学校建築史』、『関西のモダニズム建築』、『民芸運動と建築』、『宝塚 温泉リゾート都市の建築史』などがある。酒造建築に関する代表的な論文に「酒蔵の建築史-土蔵から酒造工場、四季醸造庫へ」『日事連』663号.日本建築士事務所協会連合会.2019年がある。雑誌『醸界春秋』に醸造家と建築の論考を30年間連載中で、現在までに178本の論考をまとめている。他に『酒文化』に論考を記す。

お申し込みフォームからお申込み頂き、ご予約後(当方確認ご案内後)から

二週間以内に店頭あるいは銀行振り込みにて受講料のお支払いをお願いしております。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

【以下にご注意ください】

1、原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

2、一回ずつのご参加の方で万が一ご欠席の場合、ご本人様に限り、空席のあるその後の日程への振り替えも可能です。(最終日からの振り替えや、年度をまたがっての振り替えはできません。)

3、ご欠席の場合、事前にご連絡いただきましたら、他の方にご参加いただくことも可能です。

20歳未満の方にはお酒の提供はできませんので、ご了承ください。

アルコールを提供するイベントのため、お車でのご来場はご遠慮くださいませ。

■当イベントは十分な感染症対策を講じた上で開催いたします。

「感染症拡大防止のための禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」について

・十分な安全対策が可能と思われる人数に限定して開催いたします。

・コロナ感染状況によりお席の間隔を空ける、アクリルパーテーションで仕切るなどの対策を講じる場合がございます。

・検温を実施の上、37.5度以上の発熱があるお客様のご参加はご遠慮願います。

・会場の消毒、換気を徹底いたします。尚当ホール(宮水ホール)は、厚生労働省が推奨する必要換気量を満たす換気装置を備えています。

・国あるいは自治体による緊急事態宣言や営業自粛要請に伴い、当方の判断により開催中止とした場合、あるいは日程延期によってお客様にご参加いただけない場合に限り、 参加費のご返金、または同年度内の受講可能な他講座への振り替えをさせていただきます。

土間ホール

季節の飲み比べセット

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

平安時代に書かれた歴史物語の傑作「大鏡」を読む

“新特別企画講座”

平安時代に書かれた歴史物語の傑作「大鏡」を読む

白鷹禄水苑文化アカデミー 2022年度前期

190歳の大宅世継(おおやのよつぎ)と180歳の夏山繁樹(なつやまのしげき)が、天皇14代176年の歴史を語る「大鏡」。おどろくほど読みやすくおもしろいエピソード満載の必読の書です。是非この機会に読んでみませんか。藤原氏の発展と道長の栄華を描くことを軸に、代々の帝を順番に語りながら平安の世を、時には辛辣な皮肉を交えつつ分析してゆく二人の老人。歴史上の人物や出来事を多角的にとらえながら、政治世界に生きる男たちが織り成す凄絶なドラマを精彩な筆致で描いた「大鏡」は、平安後期の歴史物語の傑作といえます。歴史的背景を把握しつつ読み進めることによって、「伊勢物語」や「源氏物語」などの他の文学作品に登場する人々の人物像や、彼らが生きた時代の様子も生き生きと伝わってきます。

*短い段ごとに別のエピソードが展開してゆきますので、いつからでもご受講いただけます。

*時系列に特に興味深いエピソードを取り上げ、4期24回(2年間)でじっくりと読み進めます。

|

講師

|

林 和清

(歌人・現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長)

|

|

日時

|

第3火曜 14:00~15:30

※但し、8月のみ30日(第5火曜)

《初回2022年4月19日》

|

|

会場

|

白鷹禄水苑2階宮水ホール

(エレベーター有り)

|

|

受講料

|

一期6回

14,700円(資料費込)

※以後更新・継続

※4~9月・10~翌年3月の半年の学期ごとの更新となります。

※いつからでもご参加いただけます。

※学期途中からご参加の場合、月割り受講料2,450円×残月分の受講料のみを頂戴します。

※毎回写真図版入りの、文字の大きなわかりやすいテキストを当方でご用意いたします。

|

【林 和清】

1962年京都生まれ。歌人。塚本邦雄に師事し、「玲瓏」に入会。「玲瓏」選者。多数の文化センターで和歌や古典講座を担当。「ゆるがるれ」で現代歌人集会賞受賞。他の著書に歌集「匿名の森」(砂子屋書房)、歌集「去年マリエンバートで」(書肆侃侃房)、エッセイ「京都千年うた紀行」(NHK出版)、「日本の涙の名歌100選」(新潮文庫)等。

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講2日前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は振り替え受講が可能です。詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料 2,450円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

原文で味わう能

原文で味わう能

白鷹禄水苑文化アカデミー 2022年度前期

能は普通「見る」と言います。「観能」という熟語は在るけれど、「読能」という熟語は在りません。また、能の台本である謡も、普通「聞く」と言い、「読む」とは言いません。ですが、私は皆さんに「読む」事を常日頃お勧めしています。能は“読劇”だからです。

演劇であると同時に文学でもある能の原文を丁寧に読み、綿密に文章を解釈してゆくと、能は一層美味しいものと成るでしょう。また、文章の解釈だけでなく、劇の展開に伴う演技の説明も致します。私が六歳から惚れて浸っている能の魅力を、一人でも多くのかたに伝えられたら・・・と思っています。

私の講座の目的は上記のようなものですから、能一曲に数ヶ月を要します。この点を御了解の上で、お申し込みください。

2022年度前期からは「船橋」に入る予定です。

新規受講をお考えの方は、講座の進行具合についてお気軽にお問合せください。

|

講師

|

王藤内雅子

|

|

日時

|

毎月第2日曜

13:00~14:30

|

|

会場

|

白鷹禄水苑2階宮水ホール

(エレベーター有り)

|

|

受講料

|

1期6回 14,700円 (資料費込み)

以後更新・継続

※4~9月・10~翌年3月の半年の学期ごとの更新となります。

※取り上げる曲は数ヶ月ごとに変わってゆきますが、いつからでもご参加いただけます。

受講内容の進行具合と受講開始のタイミングはお問合せください。

※期間途中からご参加の場合、2,450×残月分の受講料のみ頂戴いたします。

※テキスト:文字の大きなわかりやすいテキストを当方でご用意します。

|

【王藤内雅子】

・1950年生まれ。奈良市在住。

・1975年 京都女子大学大学院(修士課程)修了。

1986年 大阪市立大学大学院(後期博士課程)単位取得。能楽研究専攻。

大阪外国語大学・京都大学等の非常勤講師を経て、2000年4月より広島文教女子大学教授。2014年3月退任。

・1956年、宝生流に入門。1980年より6年間、観世銕之亟(八世)に師事。

2003年より辰巳満次郎(宝生流)に師事。

・1974年より短歌を岡野弘彦に師事。日本歌人クラブ会員。

・"能"に惚れて浸って64年。大学の業務・短歌の創作及び評論・講演活動の他は、“能"の詩的分析に専念。“能"を全く知らない人を対象とした、普通の言葉での解説をライフワークとしている。

・著書に『南都両神事能資料集』、歌集『CARPE DIEM』など。

・新作能『六条』の台本を執筆。2008年10月17日、京都にて上演。

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講日二日前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は振り替え受講が可能です。詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料 2,450円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

絵の見方・美術館のまわり方

~ルーヴル美術館、オルセー美術館を見て歩いて「フランス絵画の達人」になろう!

絵の見方・美術館のまわり方

ルーヴル美術館、オルセー美術館を見て歩いて「フランス絵画の達人」になろう!

白鷹禄水苑文化アカデミー 2022年度前期

フランス美術は、フランソワ一世がルネサンスの天才ダ・ヴィンチをイタリアから招き、城に住まわせてパトロンとなったことから発展が始まります。この時ダ・ヴィンチは、超有名な《モナリザ》など3点をフランスに持ち込み、作品はフランスの王室が受け継いで、ルーヴルの展示に至ります。

フランスは今日、文化政策として1848年の2月革命までの美術作品をルーヴルに、それ以降1914年の第1次大戦までをオルセーに、さらにそのあと現代までをポンピドゥ・センターに分けて収蔵展示しています。

当講座はルーヴルとオルセーを中心に、1年間でじっくり多くの画像スライドを見て楽しみながら勉強します。バロックからロマン派、写実派などを経て、「芸術の都パリ」が、印象派とそれ以降をどうリードしたか。時代ごとにどんな作品があって、見どころはどこなのか、絵を見るのに欠かせない近代美術の基礎教養をどなたでも身に着けて頂けるカリキュラムです。

※タイムリーな【企画展解説】を間に挟みます。

|

講師

|

岩佐倫太郎

(美術評論家・美術ソムリエ)

|

|

日時

|

第2火曜

15:00~16:30 ※但し 10月は4日、11月は29日

|

|

会場

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

※エレベーター(車椅子可)有り

|

|

受講料

|

全12回講座 内前期6回分

14,700円(資料費込)※以後継続・更新

※いつからでもご参加いただけます。

※期間途中からご参加の場合、月割り受講料2,450円×残月分の受講料のみ頂戴します。

|

【岩佐倫太郎】(美術評論家・美術ソムリエ)

大阪府出身。京都大学文学部(フランス文学)卒業。大手代理店でCM制作ののち、博物館・博覧会のプロデューサーを歴任。作詞家としても加山雄三に「地球にセーリング」を提供したほか、多彩な創作活動を行っている。美術評論はジャポニズムやルネサンスを中心に、年間50回を超える講演や執筆活動を行う。著作に「東京の名画散歩――絵の見方・美術館の巡り方」(舵社)など。絵の見方、美術館の回り方についての記事を各雑誌に発表するほか、講演活動を行う。

ブログ:

iwasarintaro diary

宝塚市在住

|

4/12(火)

|

第1回 ラ・トゥール

「夜の画家」と呼ばれる光と闇の妙技

|

|

5/10(火)

|

第2回 ブーシェ

ロココはフランス宮廷から生まれた

|

|

6/14(火)

|

第3回 ダヴィッド

ナポレオンに寵愛され画壇に君臨

|

|

7/12(火)

|

第4回 【企画展解説】

修復なったフェルメールとオランダ絵画展

|

|

8/9(火)

|

第5回 アングル

ルネサンスを愛した新古典主義の巨匠

|

|

9/13(火)

|

第6回 ドラクロア

19世紀前半、ロマン主義絵画が始まる

|

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講日二日前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は振り替え受講が可能です。詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料 2,450円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

禄水苑ウォーク -歴史探訪《現地講座》

禄水苑ウォーク -歴史探訪-

白鷹禄水苑文化アカデミー特別公開講座 2022年度前期

京阪神の博物館や遺跡、史跡を訪ねて考古・歴史学の見地から詳しく説明を受け、様々な角度から、その豊な歴史と風土に迫ります。少人数で、じっくりと講師を語りあえる人気の講座です。

|

講師

|

上原真人

(辰馬考古資料館館長・京都大学名誉教授)

玉井 功

(大阪府立近つ飛鳥博物館客員学芸員)

青木 政幸

(辰馬考古資料館学芸員)

|

|

受講料

|

1回:2,550円

6回:12,900円

※資料費込み・保険料込み

※交通費等の諸経費は各自のご負担となります

|

|

定員

|

15名

|

|

その他

|

※講師の都合や天候により行程や日程に変更のある場合もあります。

※詳しい行程や集合場所の詳細は開催日の一週間前までにご連絡いたします 。

|

|

4/9(土)

|

熊野街道と紀州街道

JR阪和線和泉橋本駅 改札口 10:30 集合

|

講師:玉井功

丸山古墳・地蔵堂古墳群・郷土資料展示室・寺内町(願泉寺・感田神社ほか)

南海貝塚駅(解散)

|

5/8(日)

|

京都御苑をめぐる

京都市営地下鉄烏丸線 丸太町駅 北改札口 10:30 集合

|

講師:上原眞人

閑院宮邸跡(収納展示館・案内所)・宗像神社・厳島神社・白雲神社・

中立売休憩所(昼食)・大宮御所・仙洞御所・土御門邸宅跡・京都市歴史資料館・

京都御所・同志社大学歴史資料館(ハリス理化学館同志社ギャラリー)

京阪出町柳駅(解散)

|

6/18(土)

|

中江藤樹ゆかりの地

JR湖西線安曇川駅 改札口 10:30 集合

|

講師:青木政幸

鴨稲荷山古墳・高島町歴史民俗資料館・藤樹書院跡・良知館・玉林寺(藤樹墓所)・

近江聖人中江藤樹記念館

安曇川駅(解散)

|

7/9(土)

|

山根街道と岩船街道

京阪交野駅 改札口 10:30 集合

|

担当:玉井功

私部城跡・交野市教育文化会館・機物神社・関電倉治古墳群・神宮寺遺跡

車塚古墳群・森遺跡

JR河内岩船駅・京阪河内森駅(順次解散)

|

8/6(土)

|

武庫川周辺の石造物

JR立花駅 改札口 10:30 集合

|

講師:青木政幸

東光寺・水堂古墳・守部十三重塔・西武庫十三重塔・富松城土塁跡

阪急武庫之荘駅(解散)

|

9/25(日)

|

飛鳥京と周辺寺院を訪ねる

近鉄橿原神宮前駅 東口 10:30 集合 (バスで移動します)

|

講師:上原眞人

飛鳥資料館・飛鳥浄御原宮跡・飛鳥京苑池跡・酒船石遺跡・岡寺・橘寺

定林寺跡・呉原寺跡・桧隈寺跡

近鉄飛鳥駅(解散)

(1)事前に禄水苑までお申し込みいただき、

初回受講日一週間前までに受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。

尚、受講日までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会する」をお選びください。

(3)原則として、ご入金後のご返金はいたしかねます。

御欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(同講座は不可)への振り替え受講が可能です。

※一回ずつでお申し込みの方は、開催日から数えて7日前までに欠席のご連絡をいただいた場合に限り、同年度内の同講座の空席のある他の日程への振り替えが可能です。

(4)初めてご参加の方は、会員入会前に、一回に限り受講していただくことが可能です。(一回受講料2550円) 入会前受講をご希望の場合、メッセージ欄に「入会前一回受講希望」とご記入ください。

その後継続受講される場合は、アカデミー会員にご入会の上、ご受講いただけます。

アカデミー会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

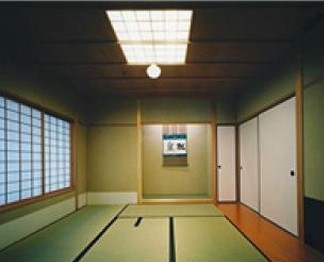

茶の湯を愉しむ -悦庵茶道教室

茶の湯を愉しむ -悦庵茶道教室-

白鷹禄水苑文化アカデミー 2022年度前期

茶の湯の世界では、一椀の茶を愉しむために様々な趣向が凝らされ、そこから独自の文化、茶事の懐石や茶菓子を愉しむ食文化、茶室や庭などすまいに関する文化など、茶の湯が日本文化に与えた影響には、計り知れないものがあります。

形にとらわれるのではなく、こうした茶の湯の原点に立ち返り、その心を愉しむなごやかなお稽古です。毎回先生自らがご用意される折々のお軸や茶道具も楽しみの一つです。

初心者の方もどうぞお気軽にご参加ください。

※お稽古の基本は「表」ですが、どなたでもご参加いただけます。

※当面、お茶は主にご自服で、お濃茶の回し飲みもご遠慮いただきます。

※茶碗、茶巾の衛生管理は徹底いたしております。

※茶室の換気、在室人数の制限にご理解、ご協力をお願い申し上げます。

|

講師

|

小西余史子*お稽古の流派としては「表千家」です。

|

|

日時

|

月3回 木曜 12:00~16:30(お時間はご相談に応じます)

|

|

受講料

|

27,000円+水屋料 7,500円(3か月 9回分)※以後更新

体験レッスン 2,000円+お菓子代500円(当日お支払いください。)

事前のご予約が必要です。

|

【王藤内雅子】

・1950年生まれ。奈良市在住。

・1975年 京都女子大学大学院(修士課程)修了。

1986年 大阪市立大学大学院(後期博士課程)単位取得。能楽研究専攻。

大阪外国語大学・京都大学等の非常勤講師を経て、2000年4月より広島文教女子大学教授。2014年3月退任。

・1956年、宝生流に入門。1980年より6年間、観世銕之亟(八世)に師事。

2003年より辰巳満次郎(宝生流)に師事。

・1974年より短歌を岡野弘彦に師事。日本歌人クラブ会員。

・"能"に惚れて浸って64年。大学の業務・短歌の創作及び評論・講演活動の他は、“能"の詩的分析に専念。“能"を全く知らない人を対象とした、普通の言葉での解説をライフワークとしている。

・著書に『南都両神事能資料集』、歌集『CARPE DIEM』など。

・新作能『六条』の台本を執筆。2008年10月17日、京都にて上演。

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講日二日前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は振り替え受講が可能です。詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料 2,450円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

徒然草 -隠者の文学-

徒然草 -隠者の文学-

白鷹禄水苑文化アカデミー 2022年講座

『徒然草』は、兼好法師(鎌倉時代末期の歌人)が書いた随筆です。

全243段ですが、2000字程度の段もあれば20字程度の段もありで、一様ではありません。内容も、趣味的な事やら説話やら、或いは禁止事項やらオススメ事項やら、エトセトラエトセトラ。

バラエティーに富んだ内容ですが、「いかに生きるか」に関する事が根底にあると思われます。そして兼好は人間が好きなようです。

隠遁はしているけど、いわゆる聖者ではないひとの文章を、一年半に渡り、皆様とご一緒に楽しみたいと思っております。

◆講座は全18回ですから、もちろん243段全ては読めません。講師が著名な段を選び、手描きで作成したプリントを毎回お渡し致しますので、途中、いずれの段からでもご受講いただきやすいと思います。

|

講師

|

王藤内雅子

|

|

日時

|

第3木曜 13:00~14:30

|

|

会場

|

白鷹禄水苑2階宮水ホール

(エレベーター有り)

|

|

受講料

|

全18回講座

内第二期6回分 14,700円 (資料費込み)

※4~9月・10~翌年3月の半年の学期ごとに順次更新となります。

※いつからでもご参加いただけます。期間途中からご参加の場合、2,450円×残月分の受講料のみ頂戴いたします。

|

【王藤内雅子】

・1950年生まれ。奈良市在住。

・1975年 京都女子大学大学院(修士課程)修了。

1986年 大阪市立大学大学院(後期博士課程)単位取得。能楽研究専攻。

大阪外国語大学・京都大学等の非常勤講師を経て、2000年4月より広島文教女子大学教授。2014年3月退任。

・1956年、宝生流に入門。1980年より6年間、観世銕之亟(八世)に師事。

2003年より辰巳満次郎(宝生流)に師事。

・1974年より短歌を岡野弘彦に師事。日本歌人クラブ会員。

・"能"に惚れて浸って64年。大学の業務・短歌の創作及び評論・講演活動の他は、“能"の詩的分析に専念。“能"を全く知らない人を対象とした、普通の言葉での解説をライフワークとしている。

・著書に『南都両神事能資料集』、歌集『CARPE DIEM』など。

・新作能『六条』の台本を執筆。2008年10月17日、京都にて上演。

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講日二日前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は振り替え受講が可能です。詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料 2,450円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.