現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

【行程】

8:50 JR 京都駅 西口改札 集合

*集合時に、鏡神社での正式参拝の初穂料おひとり様1200円(予定)を徴収させていただきます。釣銭の無いよう、ご用意ください。

9:10 貸し切りバスで出発 車中にて久田先生のご講義をうかがいます

10:20 平家終焉の地(平宗盛胴塚)

1185年3月24日壇ノ浦合戦で敗れた平家一門のうち、建礼門院、平宗盛父子、清盛の妻の兄平時忠らは捕らえられた。宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉に向かったが、兄の頼朝は勝手に官位をもらった者は、鎌倉に入ってはならないと命令を出し、義経は仕方なく腰越から京に引き返す。その途中、京まであと一日の、ここ篠原の地で義経は都に首を持ち帰るため、平家最後の総大将宗盛とその子清宗を処刑した。義経のせめてもの配慮で父子の胴は一つの穴に埋められ塚が建てられた。塚の前には池がありこの池で父子の首を洗ったといわれ「首洗い池」、またあまりにも哀れで蛙が鳴かなくなった事から「蛙なかずの池」とも呼ばれている。義経は、元服後も何度か「鏡の宿」に立ち寄っているが、その日は義経自ら元服した「鏡の宿」を血で穢(けが)すのを避けてわざと通り過ぎたと伝えられている。ちなみに、宗盛は、「熊野」のワキとして登場している。

*ここからは中山道沿いを行く

源義経元服池 *バスは道の駅竜王かがみの里駐車場へ

鏡神社より西側へ130mのところに池があり、そばに石碑が建っている。これが義経の「元服池」とよばれている池で、義経はこの池の水を元服の時に使ったといわれている。

10:45 鏡神社

南北朝時代の建築で「日本書紀」にも記されている朝鮮半島の新羅から陶製技術を伝えた天日槍(あめのひぼこ)を祀る神社。本殿は三間社流造りの、こけら葺で国の重要文化財に指定されている。

牛若丸は16歳で自らが鳥帽子親となって名を源九郎義経と名乗り、源氏の祖である新羅大明神と同じ天日槍を祀る鏡神社へ参拝し、源氏の再興と武運長久を祈願した。鏡神社の参道には義経が参拝したときに松の枝に鳥帽子をかけたとされる鳥帽子掛けの松がある。明治6年台風で倒れたため株上2.7mを残し石垣上に仮屋根をして保存されている。境内には元服後の義経を祀る境内社「八幡神社」があり、他の境内社と異なり京都の鞍馬の方角に向けられているのだという。

義経が元服したのが3月3日と伝えられていることから、毎年3月3日前後の日曜日に鏡神社で16歳以上の男女を対象に、「元服まつり」が開催される。

*宮司様に特別に神社のご由緒などをおうかがいします。

*正式参拝の後、久田先生の奉納演奏をお聴きします。

11:45 徒歩で周辺史跡へ (徒歩3分)

鏡の宿

鏡は平安末期より、鎌倉、室町時代までは宿場としての賑わいをみせていた。しかし江戸時代に入ると、「守山宿」と「武佐宿」の間の宿(あいのしゅく)となってしまい、宿場の指定から外されてしまう。しかしながら本陣、脇本陣も置かれ、特に紀州侯の定宿で、皇族、将軍家の御名代をはじめ多くの武士や旅人の休憩の宿場町としての役目を果たしてきた。

義経宿泊の館・白木屋跡 烏帽子屋五郎太夫の屋敷跡

鏡の宿本陣跡の東隣りが「源義経宿泊館跡」で現在は畑地となっており、中央に石碑が建てられている。

承安4年(1174)3月3日、源氏の御曹司牛若丸は京の鞍馬でひそかに源氏の再興を志していた。鞍馬をこっそり抜け出した牛若丸は兄頼朝を尋ねんと、奥州の金売り吉次と下総の深栖の三郎光重が子、陵助頼重(みささぎのすけよりしげ)を同伴して東下りの途中近江の「鏡の宿」に入り、時の長者「沢弥傳(さわやでん)」の屋敷に泊まります。その夜、稚児姿で見つかりやすいのを避けるために元服することを決意する。そこで地元「鏡」の烏帽子屋五郎大夫に源氏の左折れの烏帽子を作らせ、鏡池の石清水を用いて前髪を落とし元結の侍姿を池の水に映し元服、源九郎義経と名乗ったと伝えられる。

12:20 鏡の里を出発 老蘇の森へ

12:40 老蘇の森と奥石(おいそ)神社 近江八幡市安土町東老蘇1615

老蘇の森は、万葉の昔から歌に詠まれてきた「歌枕」としても名高い森で、近江八幡市の奥石神社の社叢林のこと。旧中山道沿いに大鳥居があり、参道は杉の大木を中心とした厳かな雰囲気の鎮守の森に入り、さらに進むと豪壮で優美な拝殿と本殿が現れる。本殿は天正9年織田信長が家臣柴田家久(勝家の一族)に命じて造営せしめたもので 国指定重要文化財である。三間社流造で、桧皮葺の豪華の中に優美な落ち着きを持った建造物である。

今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連(いしべのおおむらじ)という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えられている。後にこの石辺大連は100数拾才迄生きながられたので人呼んで「老蘇」(老が蘇る)といい、この森を「老蘇の森」と呼ぶようになった。

平安時代には既に広く人々に知られており歌所として和歌や紀行文あるいは謡曲にも詠まれ多くの旅人が足を留めた。 またホトトギスの名所としても知られ、老蘇の森と郭公や思い出を掛けて詠んだ歌も多い。

『盛久』には、「衰えへは老蘇の森を過ぐるや美濃尾張」とある。

13:15食事処へ出発

13:30 近江牛・近江肉 こま吉 近江八幡市鷹飼町南3-2-3

きめ細かく柔らかな肉質の近江牛と近江三元豚の塊肉を贅沢に食べ比べできる特別焼肉ランチをご用意しました。15:00 出発

16:30 京都着

(1) ご入金をもって正式な受付とさせていただきます。上記期日内のご入金が確認できず、お申込者とご連絡がつかなかった場合、ご予約いただいていてもキャンセル扱いとさせていただきますので、ご了承ください。バス等の予約手配の都合上、ご理解賜りますようお願いいたします。

(2) ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

(3) ご欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(同講座については下記参照)への振り替えが可能です。

(4) 開催日から数えて30日を切ってのキャンセルについては、同講座への振り替えができませんのでご注意ください。それ以前にキャンセルのご連絡をいただいた場合に限り、同年度内の空席のある同講座への振り替えも可能です。

特別公開講座 「能のふるさと逍遥」5/25【現地講座】

能楽揺籃の地・大和の能を訪ねる②

重衡 ―平重衡の南都焼討の起点・奈良阪-

能の演目の舞台を訪ね、演者による実演もあわせた曲のわかりやすい解説を受ける現地講座です。

2025年度は前後期あわせて計6回、能楽四座発祥の地・大和を舞台とした能をとりあげ、縁の地を訪ねます。

うち数回は、シテ方をそれぞれゲスト講師としてお招きし、小鼓演奏とともにお謡をご披露いただきます。

室町時代初期、現在の奈良、大和には、「大和猿楽四座」と称される4つの座が存在し、興福寺や春日大社などの有力社寺に参勤して法会や祭礼で芸を披露していた。四座は互いに切磋琢磨して芸術的完成度を高めてゆき、これが現在の「能」につながる。観阿弥・世阿弥親子を擁した観世座ほか、後の宝生、金剛、金春として能界を牽引することとなる大和猿楽四座発祥の地・大和を舞台とした演目を取り上げてゆかりの地を訪ね、能を育てた人々が自分たちの土地についてどうのように語っているかを改めて振り返る。

第二回 2025年5/25(日)

重衡 ―平重衡の南都焼討の起点・奈良阪-

お話・演奏 久田舜一郎(大倉流小鼓方)

特別講師 寺澤幸祐(観世流シテ方)

旧京街道の北端に位置する奈良阪はかつての交通の要衝で、様々な歴史の表舞台に登場する。中でもこの坂を上りきった地点に位置する般若寺は、平清盛の四男、重衡を総大将とする南都攻めがおこり、東大寺大仏殿を含む南都焼失という大惨事の起点としても記憶される。この中世最大といっていい、仏教への反逆罪を犯してしまった重衡の苦悩に焦点を当てた修羅能が「重衡」である。後に重衡は奈良阪の北を流れる木津川の河原で処刑されるが、その首がさらされたと伝えられる笠卒都婆が二基が般若寺境内に立っており、この曲の別名「笠卒都婆」の由来となっている。本曲は長らく上演が途絶えていたが昭和後期に復曲された。

*行程や集合場所実費経費等の詳細は開催日の約一カ月前にお申込者にご連絡いたします。

*先生方を囲んでのお食事(3,000円前後)は、当方で手配します。

行程(予定)

10:00 近鉄奈良 西改札口 集合

10:14 奈良交通バス ②乗り場より「青山住宅」行き 乗車

10:40 「奈良阪」 下車

奈良の北の玄関口として、また吉野や伊勢、伊賀へ抜ける交通の要衝として江戸時代には多くの旅籠や商店で賑わっていた。また古くは南都焼き討ちの軍勢も、東大寺の建材もこの奈良阪を越えてやってきた、いわば「歴史の通った道」でもある。旧街道筋にある奈良豆比古神社にはかつて設置されていた高札(触書の掲示板)が復元されている。

10:45 奈良豆比古神社【ならづひこじんじゃ】

光仁天皇の父・施基親王(志貴皇子)などをまつる古社。秋祭の宵宮に奉納される翁舞は、能楽にも影響を与えたと言われる古い形を残し、平成12年(2000年)に国の重要無形民俗文化財に指定された。また、境内には県指定天然記念物の樟(くす)の巨樹がある。

*直会殿にて辰己宮司様に「奈良阪」の歴史や「翁舞」についてお話をうかがいした後、先生のお話をおうかがします。

11:20 翁舞が奉納される拝殿にて久田先生の小鼓・寺澤幸祐先生のお謡で奉納演奏をお聴きします。

11:45 宮司様に境内や資料館をご案内いただきます。

12:10 般若寺へ出発(徒歩約10分)

12:20 般若寺

寺伝によると飛鳥時代、高句麗の慧灌法師がこの地に寺を建てたのが始まりとされる。その後天平7年(735)聖武天皇の時に、平城京の鬼門鎮護のため堂塔が造営されたと伝えられている。京都から奈良への要路にあたるため、治承の兵火で戦火をこうむったが、西大寺の叡尊上人により文殊菩薩を御本尊として復興され、病者など救済活動の拠点寺院となった。鎌倉時代の優美な建築様式をもつ楼門(国宝)が残っている。楼門の奥正面に立つ十三重石塔(重文)は、高さ約14.2メートル。境内には平重衡供養塔や、重衡の首を曝したとされる笠卒都婆二基がある。

*ちょうど色とりどりに咲き誇るアジサイの時期となります。石仏を彩る花々をお楽しみください。

般若寺と重衡の南都焼討

治承4年12月、大仏まで焼けてしまったいわゆる『南都焼討』の時、平家が陣を敷いていたのが般若寺。

12月28日、平家勢4万、南都勢7千が般若寺の地で戦い、夜分に入り総大将重衡が般若寺の門前に立って「夜戦さになって、暗さもくらし、さらば火を出だせ」と明かりを採る火を命じたのだが、折からの北風にあおられた火は般若寺を焼き、東大寺興福寺など南都の大伽藍を焼く尽くす大惨事となる。

笠卒都婆

笠塔婆形式の石塔としては日本最古最大のもので、国の重要文化財に指定されている。能「重衡」(別名笠卒都婆)は、この笠卒都婆を題材とした平重衡の修羅もので、室町時代の頃はこの笠卒都婆は平重衡の墓と考えられていた。

能「重衡」

長らく廃曲扱いとされ、観世流現行曲には含まれていないが、故・浅見真州によって復曲初演されて以来、しばしば上演の機会が設けられている。

2017年10月にも、奈良で、大槻文蔵師のシテで「重衡」が上演され、久田舜一郎先生、寺澤幸祐先生がそれぞれ小鼓、地謡を勤められた。

12:50 出発 食事処「茉莉(ジャスミン)」へ (徒歩5分)

13:00 薬膳料理 「茉莉(ジャスミン)」

その季節その時期に摂りたい食材や生薬を選りすぐり、体にも心にもやさしい薬膳料理を提供。

どこか懐かしい味わいの、中国、蘇州の家庭料理、おばんざい薬膳です。

14:30頃 出発

14:53 「般若寺」 バス停発(JR奈良駅西口行) バス乗車 (250円)

15:10頃 近鉄奈良駅 解散

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

|

講師

|

久田 舜一郎 (大倉流小鼓)

|

|

参加費

|

一般4,600円 アカデミー会員4,200円

*公共交通機関等の交通費・食事代・拝観志納料別途

*正式参拝や、拝殿や本殿における奉納演奏を特別にご許可いただい場合、社寺にお納めする初穂料・志納料(約1200円)を当日徴収させていただきます。あらかじめご了承ください。

*お食事は当方で手配させていただきます。(約3000円)

|

|

定員

|

約17名

|

|

行程(予定)

|

詳細は開催日の約一か月前までににホームページでご案内いたします。

|

|

企画・実施

|

白鷹禄水苑

*白鷹禄水苑よりスタッフが引率同行させていただきます。

|

|

その他

|

特別講師として、観世流シテ方・寺澤幸祐先生にもご同行いただき、小鼓の演奏と共にお謡をご披露いただきます。

|

|

10/7(土)

|

「烏帽子折」の舞台、湖東・鏡の里に義経伝説を訪ねる

|

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

【行程】

8:50 JR 京都駅 西口改札 集合

*集合時に、鏡神社での正式参拝の初穂料おひとり様1200円(予定)を徴収させていただきます。釣銭の無いよう、ご用意ください。

9:10 貸し切りバスで出発 車中にて久田先生のご講義をうかがいます

10:20 平家終焉の地(平宗盛胴塚)

1185年3月24日壇ノ浦合戦で敗れた平家一門のうち、建礼門院、平宗盛父子、清盛の妻の兄平時忠らは捕らえられた。宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉に向かったが、兄の頼朝は勝手に官位をもらった者は、鎌倉に入ってはならないと命令を出し、義経は仕方なく腰越から京に引き返す。その途中、京まであと一日の、ここ篠原の地で義経は都に首を持ち帰るため、平家最後の総大将宗盛とその子清宗を処刑した。義経のせめてもの配慮で父子の胴は一つの穴に埋められ塚が建てられた。塚の前には池がありこの池で父子の首を洗ったといわれ「首洗い池」、またあまりにも哀れで蛙が鳴かなくなった事から「蛙なかずの池」とも呼ばれている。義経は、元服後も何度か「鏡の宿」に立ち寄っているが、その日は義経自ら元服した「鏡の宿」を血で穢(けが)すのを避けてわざと通り過ぎたと伝えられている。ちなみに、宗盛は、「熊野」のワキとして登場している。

*ここからは中山道沿いを行く

源義経元服池 *バスは道の駅竜王かがみの里駐車場へ

鏡神社より西側へ130mのところに池があり、そばに石碑が建っている。これが義経の「元服池」とよばれている池で、義経はこの池の水を元服の時に使ったといわれている。

10:45 鏡神社

南北朝時代の建築で「日本書紀」にも記されている朝鮮半島の新羅から陶製技術を伝えた天日槍(あめのひぼこ)を祀る神社。本殿は三間社流造りの、こけら葺で国の重要文化財に指定されている。

牛若丸は16歳で自らが鳥帽子親となって名を源九郎義経と名乗り、源氏の祖である新羅大明神と同じ天日槍を祀る鏡神社へ参拝し、源氏の再興と武運長久を祈願した。鏡神社の参道には義経が参拝したときに松の枝に鳥帽子をかけたとされる鳥帽子掛けの松がある。明治6年台風で倒れたため株上2.7mを残し石垣上に仮屋根をして保存されている。境内には元服後の義経を祀る境内社「八幡神社」があり、他の境内社と異なり京都の鞍馬の方角に向けられているのだという。

義経が元服したのが3月3日と伝えられていることから、毎年3月3日前後の日曜日に鏡神社で16歳以上の男女を対象に、「元服まつり」が開催される。

*宮司様に特別に神社のご由緒などをおうかがいします。

*正式参拝の後、久田先生の奉納演奏をお聴きします。

11:45 徒歩で周辺史跡へ (徒歩3分)

鏡の宿

鏡は平安末期より、鎌倉、室町時代までは宿場としての賑わいをみせていた。しかし江戸時代に入ると、「守山宿」と「武佐宿」の間の宿(あいのしゅく)となってしまい、宿場の指定から外されてしまう。しかしながら本陣、脇本陣も置かれ、特に紀州侯の定宿で、皇族、将軍家の御名代をはじめ多くの武士や旅人の休憩の宿場町としての役目を果たしてきた。

義経宿泊の館・白木屋跡 烏帽子屋五郎太夫の屋敷跡

鏡の宿本陣跡の東隣りが「源義経宿泊館跡」で現在は畑地となっており、中央に石碑が建てられている。

承安4年(1174)3月3日、源氏の御曹司牛若丸は京の鞍馬でひそかに源氏の再興を志していた。鞍馬をこっそり抜け出した牛若丸は兄頼朝を尋ねんと、奥州の金売り吉次と下総の深栖の三郎光重が子、陵助頼重(みささぎのすけよりしげ)を同伴して東下りの途中近江の「鏡の宿」に入り、時の長者「沢弥傳(さわやでん)」の屋敷に泊まります。その夜、稚児姿で見つかりやすいのを避けるために元服することを決意する。そこで地元「鏡」の烏帽子屋五郎大夫に源氏の左折れの烏帽子を作らせ、鏡池の石清水を用いて前髪を落とし元結の侍姿を池の水に映し元服、源九郎義経と名乗ったと伝えられる。

12:20 鏡の里を出発 老蘇の森へ

12:40 老蘇の森と奥石(おいそ)神社 近江八幡市安土町東老蘇1615

老蘇の森は、万葉の昔から歌に詠まれてきた「歌枕」としても名高い森で、近江八幡市の奥石神社の社叢林のこと。旧中山道沿いに大鳥居があり、参道は杉の大木を中心とした厳かな雰囲気の鎮守の森に入り、さらに進むと豪壮で優美な拝殿と本殿が現れる。本殿は天正9年織田信長が家臣柴田家久(勝家の一族)に命じて造営せしめたもので 国指定重要文化財である。三間社流造で、桧皮葺の豪華の中に優美な落ち着きを持った建造物である。

今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連(いしべのおおむらじ)という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えられている。後にこの石辺大連は100数拾才迄生きながられたので人呼んで「老蘇」(老が蘇る)といい、この森を「老蘇の森」と呼ぶようになった。

平安時代には既に広く人々に知られており歌所として和歌や紀行文あるいは謡曲にも詠まれ多くの旅人が足を留めた。 またホトトギスの名所としても知られ、老蘇の森と郭公や思い出を掛けて詠んだ歌も多い。

『盛久』には、「衰えへは老蘇の森を過ぐるや美濃尾張」とある。

13:15食事処へ出発

13:30 近江牛・近江肉 こま吉 近江八幡市鷹飼町南3-2-3

きめ細かく柔らかな肉質の近江牛と近江三元豚の塊肉を贅沢に食べ比べできる特別焼肉ランチをご用意しました。15:00 出発

16:30 京都着

|

8:50

|

JR 大阪駅 桜橋口改札口 集合

※集合時に食事代、バス代、拝観志納料あわせてお一人10,500円を徴収させていただきます。

|

|

9:00

|

貸し切りバスで大阪駅を出発

※車中で、先生のお話をゆっくりとうかがいます。

|

|

10:45

|

得正寺

「中将姫の寺」として有名で、本堂、開山堂、庫裡、鐘堂、宝物庫などがある。奈良時代の天平宝字3(759)年に、中将姫が3年間隠れ住んだ所に、姫に仕えた伊藤春時が草庵を結び安養庵と称したのが最初といわれる。春時は西の真砂寺で剃髪して得生、妻は妙生と名乗った。

天平19年(747年)に時の右大臣藤原豊成の娘として生まれた中将姫は、13才のとき継母のため奈良の都から糸我の雲雀山に捨てられ、春時に匿われてこの地にすんだ3年の間に称賛浄土経一千巻を書写したと伝えられている。平安時代の承平のころ(931~937年)空也上人がこの地に行脚し、庵の所に一寺を建てて春時の法名に因んで得生寺と名付けた。享徳(1452年~4年)の頃浄土宗の寺となり、その後、文亀(1501年~3年)の頃山から里へと場所を移し、江戸時代、寛永5年(1628年)に今の場所に落ち着く。姫が隠れた雲雀山は寺の前方に聳える山で、その山頂が得正寺の奥之院で、中将姫本廟がある。

本堂に安置される本尊の阿弥陀如来立像のほか、寺には中将姫の作という蓮糸縫三尊、中将姫の筆という紺地金泥三部経及び称賛浄土経、国の重要美術品に認定された絹本着色の当麻曼陀羅図などがある。開山堂には永禄元年(1558年)に大和の当麻寺から贈られたとされる中将姫及び春時夫妻の座像が安置されている。

境内に桜・ツツジが多くて折々の景色も美しく、毎年5月14日の中将姫の命日に行われる来迎会式の二十五菩薩練り供養は、和歌山県の無形文化財に指定されている。

※本堂にて参拝後、中将姫と寺の縁起にまつわるビデオを視聴させていただきます。

|

|

11:15

|

中将姫の座像が安置されている開山堂にて、奉納演奏をお聴きします。

|

|

11:45

|

出発

|

|

12:00

|

有田みかん海道展望台

有田地域には山が多く、みかん園の70%以上が傾斜地となっているため、見事な石垣階段型の畑を見ることができる。そんな景色を堪能できる、約5.6kmの「有田みかん海道」の見どころは、みかん畑だけではなく、紀伊水道や湯浅湾が一望できる絶景スポットもある。道沿いに巨大風車もあり、間近で見ることができる。

|

|

②11/25(土)

|

美濃国・野上の宿に「班女」の主人公、花子を訪ねる

|

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

|

③3/9(土)

|

「松山天狗」の舞台、讃岐国に崇徳院ゆかりの地を訪ねる

|

西行法師が、保元の乱で敗れて配流地、讃岐国松山で崩御した崇徳上皇を弔うため、その御陵を訪ねるところから始まるのが能「松山天狗」である。金剛流のみの現行曲だが、平成6年、観世流でも復曲上演され、以後回を重ねている。四国第八十一番霊場、崇徳院菩提寺でもある白峯寺にその御陵を訪ね、歌を愛した院を偲ぶと共に、瀬戸内海の雄大な景色を望みながら瀬戸内の春を愉しむ。

*JR三ノ宮駅発の貸し切りバスを利用

久田舜一郎(大倉流小鼓)

1961年大倉流宗家・故大倉長十郎師に入門。京阪神を中心に能楽五流の舞台に出演、海外公演参加多数。異ジャンルの音楽とのセッションなど、能の現代性を追及する試みも積極的に行う。長女陽春子も女性では珍しい大倉流小鼓方の若手ホープとして活躍中。1998年日本文化芸術奨励賞受賞。2011年兵庫県文化功労表彰、神戸文化活動功労賞、2017年兵庫県文化賞受賞。重要無形文化財総合指定保持者。西宮在住。

林 和清(歌人・現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長)

2001年の当アカデミー設立当初より古典の講座を担当。

1962年京都生まれ。歌人。

塚本邦雄に師事し、「玲瓏」に入会。「玲瓏」選者。多数の文化センターで和歌や古典講座を担当。「ゆるがるれ」で現代歌人集会賞受賞。他の著書に歌集「匿名の森」(砂子屋書房)、歌集「去年マリエンバートで」(書肆侃侃房)、エッセイ「京都千年うた紀行」(NHK出版)、「日本の涙の名歌100選」(新潮文庫)等。

参加お申し込み

■事前に下記申し込みフォームより禄水苑までお申し込み後、二週間以内に受講料のお支払いをお願いします。

お振込み先

三菱UFJ銀行 西宮支店 普通5065562 ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

*ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

*ご欠席の場合、他講座への振り替え受講のみ可能です。同講座への振り替えは不可ですのであらかじめご了承ください。

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(1) ご入金をもって正式な受付とさせていただきます。上記期日内のご入金が確認できず、お申込者とご連絡がつかなかった場合、ご予約いただいていてもキャンセル扱いとさせていただきますので、ご了承ください。バス等の予約手配の都合上、ご理解賜りますようお願いいたします。

(2) ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

(3) ご欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(同講座については下記参照)への振り替えが可能です。

(4) 開催日から数えて30日を切ってのキャンセルについては、同講座への振り替えができませんのでご注意ください。それ以前にキャンセルのご連絡をいただいた場合に限り、同年度内の空席のある同講座への振り替えも可能です。

*おおむね8:00~9:00頃にバス発着所に集合、昼食をはさんで15:00頃帰路につく予定です。行程詳細は開催日の約一カ月前にご連絡いたします。

*車中でも、先生の詳しいご講義があります。

*訪れる寺社において特別に講師による奉納演奏や正式参拝をご許可いただくだく場合があります。その場合、志納料、初穂料として、事前にお支払いいただいてる旅行代金とは別途当日集合時に参加者から1000~1200円程度徴収させていただきますので、あらかじめご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

*先生方を囲んでのお食事(3500円前後)は当方で手配します。

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

特別公開講座 「能のふるさと逍遥」6/29【現地講座】

能楽揺籃の地・大和の能を訪ねる③

百万 ―南都の女曲舞師の跡を訪ねるー

能の演目の舞台を訪ね、演者による実演もあわせた曲のわかりやすい解説を受ける現地講座です。

2025年度は前後期あわせて計6回、能楽四座発祥の地・大和を舞台とした能をとりあげ、縁の地を訪ねます。

室町時代初期、現在の奈良、大和には、「大和猿楽四座」と称される4つの座が存在し、興福寺や春日大社などの有力社寺参勤して法会や祭礼で芸を披露していた。四座は互いに切磋琢磨して芸術的完成度を高めてゆき、これが現在の「能」につながる。観阿弥・世阿弥親子を擁した観世座ほか、後の宝生、金剛、金春として能界を牽引することとなる大和猿楽四座発祥の地・大和を舞台とした演目を取り上げてゆかりの地を訪ね、能を育てた人々が自分たちの土地についてどうのように語っているかを改めて振り返る。

第三回 2025年6/29(日)

百万 ―南都の女曲舞師の跡を訪ねる-

お話・演奏 久田舜一郎(大倉流小鼓方)

曲舞という芸に生きる女芸能者百万が、奈良の西大寺で生き別れになった子どもと京都嵯峨の清凉寺で再会するのが能「百万」である。世阿弥が「この道第一のおもしろづくの芸能なり」という言葉通りに、百万が芸尽くしを見せることが見所となっている。

もとは観阿弥作「嵯峨物狂」という曲を世阿弥が改作したとされる本作であるが、主人公百万は、南北朝時代に流行した曲舞の名手で、奈良に実在した芸能者であったという伝承がある。のちに能といわれるようになる猿楽の改革者観阿弥は、先行する流行芸能であった曲舞の要素を取り入れることによって、物まねを主体としていた猿楽をストーリー性のある歌舞劇へ再生、世阿弥はさらに積極的にこれを推し進めた。南都の猿楽者、観阿弥・世阿弥親子にとって、同じく南都の芸能者で曲舞の祖といわれる百万を顕彰する思いも本作にこめられているのではないかと想像する。

その思いを偲びつつ伝説の女曲舞師の跡を訪ねる。

*百万が子を失ったとされる西大寺には「百万の古柳」また、百万親子が住まいしたとされる西照寺には「百万供養塔」の古跡が遺されている。

*行程や集合場所実費経費等の詳細は開催日の約一カ月前にお申込者にご連絡いたします。

*先生方を囲んでのお食事(2500円前後)は、当方で手配します。

行程(予定)

10:00 近鉄 大和西大寺駅 南改札口 集合

10:10 西大寺

能『百万』と西大寺 ―百万古積柳―

能『百万』に、「これに渡り候幼き人は、南都西大寺の辺りにて拾ひ申して候」と、ワキが嵯峨の大念仏に連れてきている。『百万』は観阿弥の原作で、西大寺念仏会で子を見失い悲しむ母親が、京都嵯峨野の清凉寺で子と再会する物語。その再開の機会をつくった吉野の人(ワキ)が、初めて子と出会ったのも西大寺だった。

クセに「西の大寺の柳蔭みどり子の行方白露の」とあり、これにまつわる謡蹟として、境内の池の畔に「百万古積柳」がある。この子は清涼寺で仏門に入り道浄和尚となったとされ、後に嵯峨の大念仏を広め、参集者が十万人を超えたことから「十万上人」の呼称をもって知られた、円覚上人という鎌倉時代の実在の高僧と結びつけられた。このことから「百万」の原作「嵯峨物狂」が生まれたと考えられる。西大寺は能『龍田』の道行きにも登場する。

*興正殿にて特別に寺院の方に西大寺の歴史や建造物などについて詳しいご説明をおうかがいした後、境内を見学します。

11:00 境内見学後出発

11:12 近鉄大和西大寺発 11:18 近鉄奈良着

11:30 西照寺(せいしょうじ)

腹帯阿弥陀如来を本尊とし、開基は鎌倉時代中期の叡尊と伝わる古寺。江戸時代には、腹帯を巻いた阿弥陀如来に安産子安を求める人々の信仰を集めた。 境内には、能「百万」主人公の供養塔がある。また徳川家康公の墓があり、位牌も奉安している。

百万の供養塔

当寺門前の通りは現在行き止まりになっているが、明治までは東側の林小路町に通じており、百万ヶ辻子町とよばれ、親子再会を果たした後、百万親子が住んでいたとされていた。この石塔も はじめは百万屋敷跡にあったがいつの頃からか当寺境内に安置されるようになった。

*法澤御住職様に、百万にまつわるお話をうかがいます。

能「百万」

百万は愛する子を失い、狂女となって我が子を求めて徘徊する。そして奈良の都を後にして、奈良坂を越え山城に入り嵯峨野の寺の大念仏に参る。この過程を能では、長大な二段グセに謡っている。

11:50 本堂にて奉納演奏と先生のお話をおうかがいします。

12:45 出発

百万ヶ辻子(ひゃくまんがずし)

開化天皇陵の西方位置する町。百万親子が住んでいたところとされ、町名にそれが偲ばれる。

開化天皇陵(念仏寺山古墳)

実際の被葬者は明らかでないが、明治期に宮内庁により「春日率川坂上陵(かすがのいざかわのさかのえのみささぎ)」として第9代開化天皇の陵に治定された、大型前方後円墳。

13:00 食事処 うなぎ 川はら

厳選した国内産活鰻を蒸しを入れずこんがり関西風に地焼き。秘伝のたれと備長炭を使い、外はパリッと香ばしく、身はふっくらジューシーに。土用の丑に先駆け、一足早く人気店の鰻丼をお楽しみください。

14:00頃 解散

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

|

講師

|

久田 舜一郎 (大倉流小鼓)

|

|

参加費

|

一般3,800円 アカデミー会員3,400円

*公共交通機関等の交通費・食事代・拝観志納料別途

*正式参拝や、拝殿や本殿における奉納演奏を特別にご許可いただい場合、社寺にお納めする初穂料・志納料(約1200円)を当日徴収させていただきます。あらかじめご了承ください。

*講師を囲んでのお食事は当方で手配させていただきます。(約2500円)

|

|

定員

|

約20名

|

|

行程

|

詳細は開催日の約一か月前までににホームページでご案内いたします。

|

|

企画・実施

|

白鷹禄水苑

*白鷹禄水苑よりスタッフが引率同行させていただきます。

|

|

その他

|

|

|

10/7(土)

|

「烏帽子折」の舞台、湖東・鏡の里に義経伝説を訪ねる

|

現・滋賀県蒲生郡竜王町、鏡山の北の湖東位置する「鏡の宿」は、古代から中世まで、京都と関東、東北を結ぶ東山道の宿場町として発展し、義経元服の地としても知られている。元服すると烏帽子を作らせ、鏡神社で源氏の武運長久を祈願した英雄義経の活躍は、ここに端を発したといいえる。奇しくも平宗盛親子が最期を迎え、義経自らの手で平家にピリオドを打った地でもある鏡の里で義経英雄伝説を偲ぶ。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

【行程】

8:50 JR 京都駅 西口改札 集合

*集合時に、鏡神社での正式参拝の初穂料おひとり様1200円(予定)を徴収させていただきます。釣銭の無いよう、ご用意ください。

9:10 貸し切りバスで出発 車中にて久田先生のご講義をうかがいます

10:20 平家終焉の地(平宗盛胴塚)

1185年3月24日壇ノ浦合戦で敗れた平家一門のうち、建礼門院、平宗盛父子、清盛の妻の兄平時忠らは捕らえられた。宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉に向かったが、兄の頼朝は勝手に官位をもらった者は、鎌倉に入ってはならないと命令を出し、義経は仕方なく腰越から京に引き返す。その途中、京まであと一日の、ここ篠原の地で義経は都に首を持ち帰るため、平家最後の総大将宗盛とその子清宗を処刑した。義経のせめてもの配慮で父子の胴は一つの穴に埋められ塚が建てられた。塚の前には池がありこの池で父子の首を洗ったといわれ「首洗い池」、またあまりにも哀れで蛙が鳴かなくなった事から「蛙なかずの池」とも呼ばれている。義経は、元服後も何度か「鏡の宿」に立ち寄っているが、その日は義経自ら元服した「鏡の宿」を血で穢(けが)すのを避けてわざと通り過ぎたと伝えられている。ちなみに、宗盛は、「熊野」のワキとして登場している。

*ここからは中山道沿いを行く

源義経元服池 *バスは道の駅竜王かがみの里駐車場へ

鏡神社より西側へ130mのところに池があり、そばに石碑が建っている。これが義経の「元服池」とよばれている池で、義経はこの池の水を元服の時に使ったといわれている。

10:45 鏡神社

南北朝時代の建築で「日本書紀」にも記されている朝鮮半島の新羅から陶製技術を伝えた天日槍(あめのひぼこ)を祀る神社。本殿は三間社流造りの、こけら葺で国の重要文化財に指定されている。

牛若丸は16歳で自らが鳥帽子親となって名を源九郎義経と名乗り、源氏の祖である新羅大明神と同じ天日槍を祀る鏡神社へ参拝し、源氏の再興と武運長久を祈願した。鏡神社の参道には義経が参拝したときに松の枝に鳥帽子をかけたとされる鳥帽子掛けの松がある。明治6年台風で倒れたため株上2.7mを残し石垣上に仮屋根をして保存されている。境内には元服後の義経を祀る境内社「八幡神社」があり、他の境内社と異なり京都の鞍馬の方角に向けられているのだという。

義経が元服したのが3月3日と伝えられていることから、毎年3月3日前後の日曜日に鏡神社で16歳以上の男女を対象に、「元服まつり」が開催される。

*宮司様に特別に神社のご由緒などをおうかがいします。

*正式参拝の後、久田先生の奉納演奏をお聴きします。

11:45 徒歩で周辺史跡へ (徒歩3分)

鏡の宿

鏡は平安末期より、鎌倉、室町時代までは宿場としての賑わいをみせていた。しかし江戸時代に入ると、「守山宿」と「武佐宿」の間の宿(あいのしゅく)となってしまい、宿場の指定から外されてしまう。しかしながら本陣、脇本陣も置かれ、特に紀州侯の定宿で、皇族、将軍家の御名代をはじめ多くの武士や旅人の休憩の宿場町としての役目を果たしてきた。

義経宿泊の館・白木屋跡 烏帽子屋五郎太夫の屋敷跡

鏡の宿本陣跡の東隣りが「源義経宿泊館跡」で現在は畑地となっており、中央に石碑が建てられている。

承安4年(1174)3月3日、源氏の御曹司牛若丸は京の鞍馬でひそかに源氏の再興を志していた。鞍馬をこっそり抜け出した牛若丸は兄頼朝を尋ねんと、奥州の金売り吉次と下総の深栖の三郎光重が子、陵助頼重(みささぎのすけよりしげ)を同伴して東下りの途中近江の「鏡の宿」に入り、時の長者「沢弥傳(さわやでん)」の屋敷に泊まります。その夜、稚児姿で見つかりやすいのを避けるために元服することを決意する。そこで地元「鏡」の烏帽子屋五郎大夫に源氏の左折れの烏帽子を作らせ、鏡池の石清水を用いて前髪を落とし元結の侍姿を池の水に映し元服、源九郎義経と名乗ったと伝えられる。

12:20 鏡の里を出発 老蘇の森へ

12:40 老蘇の森と奥石(おいそ)神社 近江八幡市安土町東老蘇1615

老蘇の森は、万葉の昔から歌に詠まれてきた「歌枕」としても名高い森で、近江八幡市の奥石神社の社叢林のこと。旧中山道沿いに大鳥居があり、参道は杉の大木を中心とした厳かな雰囲気の鎮守の森に入り、さらに進むと豪壮で優美な拝殿と本殿が現れる。本殿は天正9年織田信長が家臣柴田家久(勝家の一族)に命じて造営せしめたもので 国指定重要文化財である。三間社流造で、桧皮葺の豪華の中に優美な落ち着きを持った建造物である。

今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連(いしべのおおむらじ)という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えられている。後にこの石辺大連は100数拾才迄生きながられたので人呼んで「老蘇」(老が蘇る)といい、この森を「老蘇の森」と呼ぶようになった。

平安時代には既に広く人々に知られており歌所として和歌や紀行文あるいは謡曲にも詠まれ多くの旅人が足を留めた。 またホトトギスの名所としても知られ、老蘇の森と郭公や思い出を掛けて詠んだ歌も多い。

『盛久』には、「衰えへは老蘇の森を過ぐるや美濃尾張」とある。

13:15食事処へ出発

13:30 近江牛・近江肉 こま吉 近江八幡市鷹飼町南3-2-3

きめ細かく柔らかな肉質の近江牛と近江三元豚の塊肉を贅沢に食べ比べできる特別焼肉ランチをご用意しました。15:00 出発

16:30 京都着

|

8:50

|

JR 大阪駅 桜橋口改札口 集合

※集合時に食事代、バス代、拝観志納料あわせてお一人10,500円を徴収させていただきます。

|

|

9:00

|

貸し切りバスで大阪駅を出発

※車中で、先生のお話をゆっくりとうかがいます。

|

|

10:45

|

得正寺

「中将姫の寺」として有名で、本堂、開山堂、庫裡、鐘堂、宝物庫などがある。奈良時代の天平宝字3(759)年に、中将姫が3年間隠れ住んだ所に、姫に仕えた伊藤春時が草庵を結び安養庵と称したのが最初といわれる。春時は西の真砂寺で剃髪して得生、妻は妙生と名乗った。

天平19年(747年)に時の右大臣藤原豊成の娘として生まれた中将姫は、13才のとき継母のため奈良の都から糸我の雲雀山に捨てられ、春時に匿われてこの地にすんだ3年の間に称賛浄土経一千巻を書写したと伝えられている。平安時代の承平のころ(931~937年)空也上人がこの地に行脚し、庵の所に一寺を建てて春時の法名に因んで得生寺と名付けた。享徳(1452年~4年)の頃浄土宗の寺となり、その後、文亀(1501年~3年)の頃山から里へと場所を移し、江戸時代、寛永5年(1628年)に今の場所に落ち着く。姫が隠れた雲雀山は寺の前方に聳える山で、その山頂が得正寺の奥之院で、中将姫本廟がある。

本堂に安置される本尊の阿弥陀如来立像のほか、寺には中将姫の作という蓮糸縫三尊、中将姫の筆という紺地金泥三部経及び称賛浄土経、国の重要美術品に認定された絹本着色の当麻曼陀羅図などがある。開山堂には永禄元年(1558年)に大和の当麻寺から贈られたとされる中将姫及び春時夫妻の座像が安置されている。

境内に桜・ツツジが多くて折々の景色も美しく、毎年5月14日の中将姫の命日に行われる来迎会式の二十五菩薩練り供養は、和歌山県の無形文化財に指定されている。

※本堂にて参拝後、中将姫と寺の縁起にまつわるビデオを視聴させていただきます。

|

|

11:15

|

中将姫の座像が安置されている開山堂にて、奉納演奏をお聴きします。

|

|

11:45

|

出発

|

|

12:00

|

有田みかん海道展望台

有田地域には山が多く、みかん園の70%以上が傾斜地となっているため、見事な石垣階段型の畑を見ることができる。そんな景色を堪能できる、約5.6kmの「有田みかん海道」の見どころは、みかん畑だけではなく、紀伊水道や湯浅湾が一望できる絶景スポットもある。道沿いに巨大風車もあり、間近で見ることができる。

|

|

②11/25(土)

|

美濃国・野上の宿に「班女」の主人公、花子を訪ねる

|

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

美濃国・野上を舞台に、愛を誓った男のことを思い続ける遊女花子の姿と、形見の扇がもたらす再会を描いたのが、世阿弥作「班女」である。旧中山道の宿場として栄えた野上は、古くから遊女の里としても知られ、艶情を詠んだ歌が多く残されている歌枕の地でもある。

旧街道沿に残るかつての宿場町の跡を訪ね、そこに生きたであろう遊女の一人、花子の面影を偲びつつゆかりの地を巡る。

*JR京都駅発の貸し切りバスを利用

|

③3/9(土)

|

「松山天狗」の舞台、讃岐国に崇徳院ゆかりの地を訪ねる

|

西行法師が、保元の乱で敗れて配流地、讃岐国松山で崩御した崇徳上皇を弔うため、その御陵を訪ねるところから始まるのが能「松山天狗」である。金剛流のみの現行曲だが、平成6年、観世流でも復曲上演され、以後回を重ねている。四国第八十一番霊場、崇徳院菩提寺でもある白峯寺にその御陵を訪ね、歌を愛した院を偲ぶと共に、瀬戸内海の雄大な景色を望みながら瀬戸内の春を愉しむ。

*JR三ノ宮駅発の貸し切りバスを利用

久田舜一郎(大倉流小鼓)

1961年大倉流宗家・故大倉長十郎師に入門。京阪神を中心に能楽五流の舞台に出演、海外公演参加多数。異ジャンルの音楽とのセッションなど、能の現代性を追及する試みも積極的に行う。長女陽春子も女性では珍しい大倉流小鼓方の若手ホープとして活躍中。1998年日本文化芸術奨励賞受賞。2011年兵庫県文化功労表彰、神戸文化活動功労賞、2017年兵庫県文化賞受賞。重要無形文化財総合指定保持者。西宮在住。

林 和清(歌人・現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長)

2001年の当アカデミー設立当初より古典の講座を担当。

1962年京都生まれ。歌人。

塚本邦雄に師事し、「玲瓏」に入会。「玲瓏」選者。多数の文化センターで和歌や古典講座を担当。「ゆるがるれ」で現代歌人集会賞受賞。他の著書に歌集「匿名の森」(砂子屋書房)、歌集「去年マリエンバートで」(書肆侃侃房)、エッセイ「京都千年うた紀行」(NHK出版)、「日本の涙の名歌100選」(新潮文庫)等。

参加お申し込み

■事前に下記申し込みフォームより禄水苑までお申し込み後、二週間以内に受講料のお支払いをお願いします。

お振込み先

三菱UFJ銀行 西宮支店 普通5065562 ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

*ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

*ご欠席の場合、他講座への振り替え受講のみ可能です。同講座への振り替えは不可ですのであらかじめご了承ください。

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(1) ご入金をもって正式な受付とさせていただきます。上記期日内のご入金が確認できず、お申込者とご連絡がつかなかった場合、ご予約いただいていてもキャンセル扱いとさせていただきますので、ご了承ください。バス等の予約手配の都合上、ご理解賜りますようお願いいたします。

(2) ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

(3) ご欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(同講座については下記参照)への振り替えが可能です。

(4) 開催日から数えて30日を切ってのキャンセルについては、同講座への振り替えができませんのでご注意ください。それ以前にキャンセルのご連絡をいただいた場合に限り、同年度内の空席のある同講座への振り替えも可能です。

*おおむね8:00~9:00頃にバス発着所に集合、昼食をはさんで15:00頃帰路につく予定です。行程詳細は開催日の約一カ月前にご連絡いたします。

*車中でも、先生の詳しいご講義があります。

*訪れる寺社において特別に講師による奉納演奏や正式参拝をご許可いただくだく場合があります。その場合、志納料、初穂料として、事前にお支払いいただいてる旅行代金とは別途当日集合時に参加者から1000~1200円程度徴収させていただきますので、あらかじめご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

*先生方を囲んでのお食事(3500円前後)は当方で手配します。

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

特別公開講座 演者と巡る世阿弥【現地講座】

「世阿弥と興福寺薪猿楽」

第25回 演者と巡る世阿弥 「世阿弥と興福寺薪猿楽」

*誠に申し訳ありませんが当講座は満席となりました。

世阿弥の出自や生涯、業績をたどり、そのゆかりの地もめぐる講座です。毎回、世阿弥に関連した曲を取り上げ、訪れた現地にて、講師お二方に演者の立場から、わかりやすい解説をうかがい、謡と小鼓による演奏もお聴きします。

*前後期、年二回開講の現地講座です。前期講座で世阿弥ゆかりの地を訪ね、後期には生駒山宝山寺を訪れて、特別に寺所蔵の貴重な世阿弥関係文書を間近に拝見する予定です。

|

講師・演奏

|

謡 味方 玄(観世流シテ方)

小鼓 久田舜一郎 (大倉流小鼓方)

|

|

受講料

|

1回 一般4,600円 アカデミー会員4,200円

※資料費・保険料込み

※公共交通機関交通費各自負担

※食事代・拝観料・奉納演奏志納料を別途当日徴収させていただきます。

|

|

7/12(土)

*満席となりました

|

第25回

「世阿弥と興福寺薪猿楽」

|

世阿弥は大和猿楽四座の一つ、結崎座の観阿弥の子として大和国、現在の奈良県磯城郡川西町結崎に生まれる(1363頃)。当時大和には興福寺薪猿楽・多武峰妙楽寺八講猿楽・春日若宮おん祭猿楽に参勤して翁を演じる結崎・外山・坂戸・円満井の四座があり、この三大神事に際して四座に加わる形で神事芸能を行うのが、後の観世・宝生・金剛・金春の出発点となる。中でも絶大な勢力を聖俗両界に及ぼした興福寺と強く結ばれたことは、猿楽が発展する重要な要素となった。

現在の薪能の起源となる興福寺薪猿楽は、西金堂(焼失)と東金堂での修二会に付随する神事として始まるが、その後南大門前に場所を移し、能として独立した形で完成されてゆく。世阿弥は薪猿楽に参勤するほか、応永元年(1394)の足利義満春日参詣の折には将軍宿所の興福寺塔頭一乗院で演能するなど、興福寺との縁は深い。

世阿弥の出自を語るに、故郷奈良は欠かせないが、十代後半から生涯の大半を京都で過ごした世阿弥が、60歳を過ぎて奈良を舞台とする能を次々と世に出していることも興味深い。

世阿弥演能の原点ともいえる興福寺薪猿楽や、世阿弥作とされる奈良を舞台とした作品を振り返り、世阿弥が故郷奈良にどのような思いを抱き、語っていたかを偲ぶ。

*行程や実費経費詳細は、開催日の約一カ月前に申し込み者にご連絡いたします。

*先生方を囲んでいただくお食事(3000円程度)は、当方で手配します。

行程(予定)

9:50 近鉄奈良駅 東改札口 集合

東向商店街を通って興福寺へ

10:00 興福寺 (世界遺産)

薪能金春発祥地の碑・西金堂跡の碑

興福寺西金堂は江戸時代に火災で焼失し、現在は基壇のみが残っている。興福寺薪猿楽は、平安時代中期に西金堂修二会(しゅにえ)付随した神事として、後の金春座となる圓満井座によって催されたのが最初だといわれる。

10:10興福寺会館にて両先生によるお話をお聴きします。

11:05 猿沢池

周囲に柳が植えられた風情のある池。もとは興福寺の瓦用の土をとっていた池といわれる。猿沢の池の月は「南都八景」に数えられる。奈良時代、帝の寵愛が衰えたことを嘆いた采女が身を投げたとの伝説も残る。

采女神社 【うねめじんじゃ】

猿沢池のほとりにある、春日大社の末社。『大和物語』によると、奈良時代に天皇の寵愛が薄れたことを嘆き、猿沢池に身を投じた采女(うねめ。身の回りの世話をする女官)の霊を慰めるために創建された。池の東南隅には采女が入水した時、衣を掛けたという「衣掛けの柳」がある。中秋の名月には、例祭「采女祭」が執り行われる。

11:20南大門跡にて寺院の方に「興福寺薪御能」についてお話をうかがいます

平安時代初め869(貞観11)年に行われた西金堂の修二会法要において、宗教的な儀式として奉納されていた芸能に始まる。次第に庶民の人気を集るようになり、鎌倉時代には西金堂(焼失して現存せず)に加え、現存する東金堂でも薪御能が行われるようになる。これに参勤していた大和猿楽四座と呼ばれる能楽の伝統流派が成立したのもこの頃である。後に薪御能は南大門(中金堂とともに6度の焼失と再建を繰り返してきたが、享保2年〈1717〉に焼失した後は再建されず、方形の基礎跡が南大門跡として再現されている。)で行われるようになり現在に至る。

今日、薪能の名称で行われる演能会は数多くあるが、本来、薪能といえば興福寺薪能のことであり、現行の薪御能はその系譜を引くものである。能楽史上、宗教的芸能としての能の始源を考えるうえで重要な位置を占める行事である。

世阿弥は薪猿楽に参勤するほか、応永元年(1394)の足利義満春日参詣の折には将軍宿所の興福寺塔頭一乗院で演能するなど、興福寺との縁は深い。

11:35中金堂

興福寺伽藍の中心になる最も重要な建物。6回の焼失・再建を繰り返したが、後享保2年(1717)に焼失し、その後は仮の金堂が建設されただけにとどまってきた。しかし2018年10月に300年ぶりに再興され落慶した。

*両先生による奉納演奏をお聴きします

12:00 自由見学

東金堂(国宝)

神亀3年(726年)、聖武天皇が伯母にあたる元正天皇の病気平癒を祈願し、薬師三尊を安置する堂として創建した。創建当初は床に緑色のタイルが敷かれ、薬師如来の浄瑠璃光世界がこの世に表されていたとされる。創建後も5回に及ぶ焼失・再建を繰り返し、現在の東金堂は 室町時代中期・応永33年(1426年)の再建。唐招提寺金堂を参考にした天平造りの建築物。内陣は本尊・銅造薬師三尊像(重文)を中心に木造文殊菩薩坐像、木造維摩居士坐像、木造十二神将像、木造四天王立像(いずれも国宝)が安置される。

国宝館

各堂にあった奈良時代から江戸時代に至る各時代の仏像・絵画が集められ,1250年にわたる興福寺の歴史と伝統を伝えている。そのほとんどが国宝,重文に指定されている。白鳳時代の旧東金堂本尊仏頭、天平時代の阿修羅像を含む八部衆立像、十大弟子立像、鎌倉時代の天燈鬼立像・竜燈鬼立像・金剛力士立像などいずれも国宝。

12:45 国宝館東の「登大路園地」にて集合

13:00 名勝 依水園

江戸期に作られた前園と、東大寺南大門・若草山・春日奥山などを借景に明治時代に作られた後園からなる池泉回遊式庭園。古代中国の青銅器や朝鮮の高麗・李朝の磁器、日本の茶道具などを展示する寧楽美術館を併設。

土用の丑を控え、国の名勝指定の庭園にある一棟を貸し切りとして、〈鰻とろ御膳〉をお楽しみいただきます。

14:30頃 依水園にて自由解散

|

9:00

|

近鉄奈良線 生駒駅 中央改札 集合。 ※必ず時間厳守でお願いいたします。

※集合時に食事代、拝観志納料あわせてお一人4,500円(食事なし1,200円)を徴収させていただきます。

|

|

9:20

|

ケーブル線 鳥居前駅から宝山寺駅へ

|

|

9:25

|

宝山寺駅 徒歩で宝山寺へ(約10~15分)

※生駒駅集合の後、御寺までタクシーご利用も可能です。

|

|

9:40

|

宝山寺 宝山寺の参集殿「和光殿」広間へ

|

|

9:50

|

和光殿にて講義 禅竹宛世阿弥書状・禅竹自筆「六輪一露大意」を巡って

世阿弥及び禅竹自筆本を間近で拝見するとともに、講師お二方による、お話と実演をお聴きします。

|

|

12:00

|

中締め解散

※希望者はお寺の方の案内により獅子閣をご見学いただきます。

|

|

12:30

|

講師を囲んでのお食事

※仕出しをご用意いたします。

|

|

13:30頃

|

各自参拝後宝山寺にて自由解散

(ケーブルは一時間に三本、20分間隔で出ています。)

|

真言律宗に属する大本山で、延宝六年(1678)、宝山湛海律師(1629~1716)の入山によって中興され、般若窟に弥勒菩薩を安置し、不動明王を中尊とする本堂と歓喜天を祀る聖天堂とを中心として、生駒山東斜面中腹の急傾斜地に諸堂を配する。

生駒山宝山寺が有する数々の寺宝の中で異彩を放つのが、世阿弥自筆の能本を含む金春家伝来の能楽関係の伝書で、第十五代管長隆範和上が金春宗家の兄であった縁で移管されたと伝えられる。

味方 玄 (観世流シテ方)

京都生まれ。父・味方健、片山幽雪・十世片山九郎右衛門に師事。KBS京都テレビ・「能三昧」監修・演出・出演。2003年新作能「待月」を制作し、脚本・演出・シテを務める。青嶂会の他、独自の舞台世界創作のためテアトル・ノウを主宰。第1回目の公演は、京都の1996年十念寺で開催。ろうそくやかがり火の光や風さえも効果的に演出された古風な形の能は好評を博した。近著に「能へのいざない」など。平成13年京都市芸術新人賞、2004年京都府文化賞奨励賞、2022年観世寿夫記念法政大学能楽賞、2023年京都府文化賞功労賞受賞。重要無形文化財総合指定保持者。

久田舜一郎 (大倉流小鼓)

1961年大倉流宗家・故大倉長十郎師に入門。京阪神を中心に能楽五流の舞台に出演、海外公演参加多数。異ジャンルの音楽とのセッションなど、能の現代性を追及する試みも積極的に行う。長女陽春子も女性では珍しい大倉流小鼓方の若手ホープとして活躍中。1998年日本文化芸術奨励賞受賞。2011年兵庫県文化功労表彰、神戸文化活動功労賞受賞。2017年兵庫県文化相受賞。重要無形文化財総合指定保持者。西宮在住。

お申し込みフォームにご記入の上、事前に禄水苑までお申し込み後、

二週間以内に受講料のお振込み、あるいは禄水苑カウンターにてお支払いをお願いします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(1) ご入金をもって正式な受付とさせていただきます。

(2)

ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。万が一ご欠席の場合、代理の方のご参加や、欠席されたご本人に限り同年度内の

他講座への振り替えも可能です。

*振替可能な講座についてはお問い合わせください。「能のふるさと逍遥」への振替は不可ですのでご注意ください。

(3) 開催日から逆算して30日以上前にのご連絡をいただいた場合に限り、後期の同講座への振り替えも可能です。

アカデミー会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2025年前期 社寺の魅力 その信仰と祭礼

社寺の魅力 その信仰と祭礼

白鷹禄水苑文化アカデミー 2025年度前期

京都を中心とする近畿圏には、には全国各地の有名系列神社の総本宮や、個性的かつ大きな社寺が幾つもあります。その創建の伝承には、歴史や地理、風土が色濃く反映しています。また各社では祭礼をはじめ季節を彩る歳時記や風習など、興味深い無形文化財や伝統芸能なども根付いています。そんな名だたる社寺と信仰についてご案内します。

座学でしっかりと学習をするとともに、実際にその現地も訪れることのできる、充実のカリキュラムです。

*白鷹禄水苑での座学講座にて現地講座で訪れる社寺について詳しい解説を受けます。座学講座と現地講座のセットが前期・後期に各3セット、一年に合わせて6セット、12講座となります。一回ずつのご参加も可能です。

|

講師

|

小嶋 一郎

(京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員)

|

|

日時

|

月一度金曜

15:00~16:30(座学) *現地講座は下記参照

|

|

会場

|

白鷹禄水苑2階宮水ホール

(エレベーター有り)

|

|

受講料

|

受講料 受講方法によって異なります

・前後期いずれか6回受講 14,700円 *半期(6回)ごとの更新

・座学+現地講座のセット受講(A・B・C・D・E・F) 各5,000円

・1回ずつの受講 【現地講座】 3,300円 【座学講座】 2,700円

※いずれも資料費込・現地講座は保険料込

※現地講座の交通費・拝観料など、諸経費は実費となります。

※現地講座の行程や実費経費、集合場所・時間等の詳細は開催日の約一カ月に参加者にご連絡いたします。

※現地講座は社寺の都合や天候などの理由により、日程や訪問先を変更することもございますので、予めご了承ください。

|

【お申込み選択】

※半期全コース選択、座学+現地セットのA~E選択、1講座選択とお申込みの幅を広めております。

|

A①

4/18(金)

|

①【現地講座】

「観心寺(秘仏本尊御開帳)」 13:15~

|

|

B③

6/13(金)

|

③【現地講座】

「六孫王神社(秘仏弁財天像御開帳)」13:00~16:30頃

|

|

C⑤

8/22(金)

|

⑤【現地講座】

「六地蔵めぐり(三ヶ寺)」10:00~13:30頃

|

|

D⑦

10/31(金)

|

⑦【座学講座】「十王信仰」

|

|

D⑧

11/28(金)

|

⑧【現地講座】

「極楽寺特別参拝と東福寺周辺」13:00~16:30頃

|

|

E⑨

12/26(金)

|

⑨【座学講座】「不動信仰」

|

|

E⑩

1/16(金)

|

⑩【現地講座】

「北向山 不動院(秘仏本尊御開帳)」12:30~15:30頃

|

|

F⑫

3/27(金)

|

⑫【現地講座】

「本法寺・宝鏡寺(人形寺)」13:00~16:30

|

【小嶋 一郎】

(京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員)

昭和37年尼崎市生まれ、大阪育ち。同志社大学在学中に「歴史美術研究会」に所属。非公開寺院等で仏像・古建築・庭園・絵画など文化財を拝観客に案内。

京都市内のホテル・京都府庁に勤務した後、財団法人京都古文化保存協会に勤務、また平成18年から京都産業大学日本文化研究所客員研究員となる。 現在上席特別客員研究員。平成24年より京都市認定京都観光おもてなし大使。

著書に「もっと京都がわかる 250問」(淡交社刊)他。

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講日一週間前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は振り替え受講が可能です。詳細はお問い合わせください。

(5)初めて受講座れる方は、一回に限り体験受講していただくことが可能です。

ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、アカデミー会員に入会の上、ご希望の回の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2025年前期 禄水苑ウォーク -歴史探訪《現地講座》

京阪神の博物館や遺跡、史跡を訪ねて考古・歴史学の見地から詳しく説明を受け、様々な角度から、その豊な歴史と風土に迫ります。少人数で、じっくりと講師を語りあえる人気の講座です。

|

講師

|

上原真人

(辰馬考古資料館館長・京都大学名誉教授)

青木 政幸

(辰馬考古資料館学芸員)

|

|

受講料

|

1回:2,700円

6回:14,400円

※資料費込み・保険料込み

※交通費等の諸経費は各自のご負担となります

|

|

定員

|

15名

|

|

その他

|

※講師の都合や天候により行程や日程に変更のある場合もあります。

※詳しい行程や集合場所の詳細は開催日の一週間前までにご連絡いたします 。

|

|

4/5(土)

|

伊勢を目指す街道4

講師 青木政幸

集合 近鉄 大福駅 10:30

|

大福銅鐸出土地・桜井市埋蔵文化財センター・金屋の石仏・脇本遺跡・近鉄大和朝倉駅(解散)

|

5/17(土)

|

姫路市の史跡散歩

講師 青木政幸

集合 JR御着駅 10:30

|

御着城跡・壇場山古墳・山之越古墳・播磨国分寺跡・宮山古墳・姫路市埋蔵文化財センター

・(バスで移動)・JR姫路駅(解散)

|

6/7(土)

|

山科盆地の北端を歩く

講師 上原真人

集合 JR山科駅 10:30

|

安祥寺・毘沙門堂門跡・安祥寺上寺跡遠望・天智天皇陵・京都市営地下鉄 御陵駅(解散)

|

7/19(土)

|

松阪の城下町を巡る

講師 青木政幸

集合 近鉄 松阪駅 11:20

|

旧長谷川治郎兵衛家・松阪市立歴史民俗資料館・松阪城・本居宣長記念館・御城番屋敷・原田二郎旧宅・松阪駅(解散)

|

8/9(土)

|

登録有形文化財・久金属工業建物群を訪ねる

講師 青木政幸

集合 JR今宮駅 10:30

|

久金属工業本社社屋と旧工場・落合上渡船場・津守神社・聖天山古墳・地下鉄堺筋線 天下茶屋駅(解散)

|

9/21(日)

|

平安京の正面を歩く

講師 上原真人

集合 JR西大路駅 10:30

|

西寺跡・羅城門跡・東寺(観智院・北大門)・JR京都駅(解散)

(1)事前に禄水苑までお申し込みいただき、

開催日一週間前までに受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。

尚、受講日までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申込み

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会する」をお選びください。

(3)

ご入金後のご返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

御欠席の場合、欠席されたご本人に限り、同年度内の他講座(

同講座は原則不可)への振り替え受講が可能です。

※一回ずつでお申し込みの方は、開催日から数えて7日前までに欠席のご連絡をいただいた場合に限り、1回だけ同年度内の同講座の空席のある他の日程への振り替えが可能です。(振り替えの振り替えは不可)

(4)

初めてご参加の方は、会員入会前に、一回に限り受講していただくことが可能です。

(一回受講料2,700円) 入会前受講をご希望の場合、メッセージ欄に「入会前一回受講希望」とご記入ください。その後継続受講される場合は、アカデミー会員にご入会の上、ご受講いただけます。

アカデミー会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2025年前期 絵の見方・美術館のまわり方

美術を見るホンモノの目!

絵の見方・美術館のまわり方

-美術を見る、ホンモノの目!-

美術を見る、ホンモノの目!

日ごろから美術館に出かけることの多い、絵画・彫刻ファンのみなさん。美術は直感で見ればいいと言われ、「好きなアーティストの展覧会を好きに見て楽しんでいるけど、見方にイマイチ自信がない」など、モヤモヤ感が残っている人も多いですね。

当美術講座では、これだけは最低限知っておきたいという、美術史の知識を解り易くお伝えして絵の見方を整理し、また数多くの美術作品を画像スライドで体験して、楽しみながら学べます。

実際に多くの受講生が、「美術展へ出かけるのが、ますます面白くなってきた」、「海外旅行で美術館巡りが楽しみ」などと、美術を見るホンモノの目を養われる素晴らしさを実感されています。

※開催中の美術展を毎回、講義の一部でご案内します。とくに注目すべき大型企画展については、【特別講義】で全時間を割いて解説します。

|

講師

|

岩佐倫太郎

(美術評論家・美術ソムリエ)

|

|

日時

|

第2火曜 *但し8月は26日

15:00~16:30

|

|

会場

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

※エレベーター(車椅子可)有り

|

|

受講料

|

全12回講座 内前期6回分

16,200円(資料費込)※以後継続・更新

※いつからでもご参加いただけます。

※期間途中からご参加の場合、月割り受講料2,700円×残月分の受講料のみ頂戴いたします。

|

【岩佐倫太郎】(美術評論家・美術ソムリエ)

大阪出身。京都大学文学部(フランス文学)卒業。「浮世絵と印象派」、「ルネサンスと浮世絵の遠近法」などを中心に数多くの講演や執筆活動を行ない、イベントやラジオにも出演。著作に、「東京の名画散歩――絵の見方、美術館の巡り方」(舵社)、「美神の誘惑」(象の森書房)など。発行する美術メルマガ「岩佐倫太郎ニューズレター」は、通算で約350号。iwasarintaro diary(ブログ)にメルマガを再録。

|

4/8(火)

|

第1回

【特別講義】万博記念の国宝美術展2件を解説

「日本、美のるつぼ」〈京都国立博物館〉および「日本国宝展」〈大阪市立博物館〉

|

|

5/13(火)

|

第2回

ミロのヴィーナス~ギリシャ美はなぜ美しい?

|

|

6/10(火)

|

第3回

日光・月光菩薩~日本の仏像もギリシャ美!?

|

|

7/8(火)

|

第4回

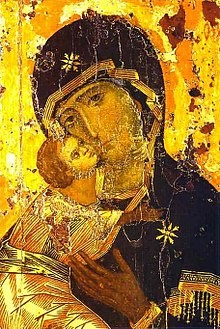

キリストとマリアの聖像~イコン画とは何か?

|

|

8/26(火)

|

第5回

ルネサンスの誕生~美意識の目覚め~

|

|

9/9(火)

|

第6回

モナ・リザは美人か~ダ・ヴィンチが隠した世界観~

|

|

10/8(火)

|

第7回

特別講義 パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション~大阪中之島

|

|

11/12(火)

|

第8回

家康と琳派~琳派を生んだのは徳川家

|

|

12/10(火)

|

第9回

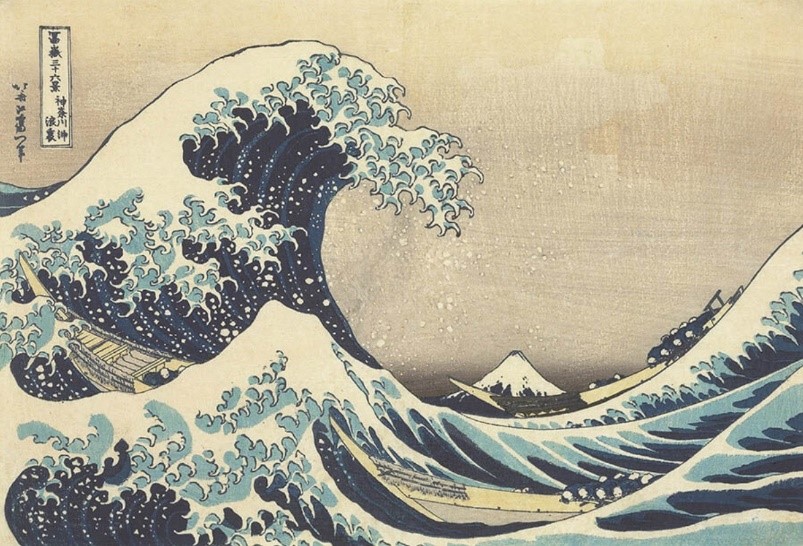

浮世絵 広重vs北斎~印象派を生んだ母たち

|

|

1/14(火)

|

第10回

松園vs清方~浮世絵の美人画の伝統

|

|

2/11(火・祝)〈予定〉

|

第11回

大観vs栖鳳~西洋絵画との格闘

|

|

3/11(火)

|

第12回

御舟vs土牛~美しく気品ある

|

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講日一週間前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円 (3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は

他講座への振り替え受講が可能です。(同講座は不可)詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料2,700円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

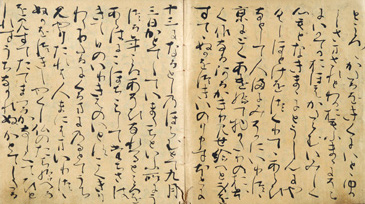

2025年前期 更級日記を読む

新講座全六回 「女流日記文学を読む」シリーズ第三弾

「更級日記」を読む

『源氏物語』に憧れた少女はどのような人生をたどったのか?

その後40年にわたる人生の回想録

平安時代を象徴する文学の一つ、「女流日記文学」の中でも代表的な三作品を取り上げ、当時の風俗、習慣なども偲びつつ読み進める三期連続のシリーズ講座第三弾。

名前は知っていてもなかなか読み通せなかった日記文学の名作『更級日記』。作者は菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)。読書好きの彼女は、『源氏物語』の大ファンで、妃の位になるよりも『源氏物語』を何とかして手に入れて全巻読んでみたい、と願う文学少女でした。その夢見る乙女が、成長し、どんな恋愛、結婚をするのか、どんな結末を迎えるのか、平安時代の女性の生き方をおもしろくわかりやすく解説します。この機会にぜひ『更級日記』を読んでみませんか。

|

講師

|

林 和清

(歌人・現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長)

|

|

日時

|

第3火曜 14:00~15:30

|

|

会場

|

白鷹禄水苑2階宮水ホール

(エレベーター有り)

|

|

受講料

|

一期6回

16,200円(資料費込)

※以後更新・継続

※4~9月・10~翌年3月の半年の学期ごとの更新となります。

※いつからでもご参加いただけます。

※学期途中からご参加の場合、月割り受講料2,700円×残月分 の受講料のみを頂戴します。

※毎回写真図版入りの、文字の大きなわかりやすいテキストを当方でご用意いたします。

|

【林 和清】

2001年の当アカデミー設立当初より古典の講座を担当。

1962年京都生まれ。歌人。

塚本邦雄に師事し、「玲瓏」に入会。「玲瓏」選者。多数の文化センターで和歌や古典講座を担当。「ゆるがるれ」で現代歌人集会賞受賞。他の著書に歌集「匿名の森」(砂子屋書房)、歌集「去年マリエンバートで」(書肆侃侃房)、エッセイ「京都千年うた紀行」(NHK出版)、「日本の涙の名歌100選」(新潮文庫)等。

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講1週間前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は

他講座への振り替え受講が可能です(同講座への振り替えは不可)。詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料 2,700円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2025年前期 原文で味わう能 -悦庵 能楽寺子屋

折々の庭の様子も見渡せる茶室「悦庵」にて、少人数でなごやかな雰囲気の中、「能」についてじっくりと学びませんか?初心者の方にもわかりやすく、能楽鑑賞の手引きとなる基礎からお話します。

能は普通「見る」と言います。「観能」という熟語は在るけれど、「読能」という熟語は在りません。また、能の台本である謡も、普通「聞く」と言い、「読む」とは言いません。ですが、私は皆さんに「読む」事を常日頃お勧めしています。能は“詩劇”だからです。

演劇であると同時に文学でもある能の原文を丁寧に読み、綿密に文章を解釈してゆくと、能は一層美味しいものと成るでしょう。また、文章の解釈だけでなく、劇の展開に伴う演技の説明も致します。私が六歳から惚れて浸っている能の魅力を、一人でも多くのかたに伝えられたら・・・と思っています。

私の講座の目的は上記のようなものですから、能一曲に数ヶ月を要します。この点を御了解の上で、お申し込みください。

2025年度前期の講座期間中には「江口」を取り上げます。

新規受講をお考えの方は、講座の進行具合についてお気軽にお問合せください。

|

講師

|

王藤内雅子

|

|

日時

|

毎月第2日曜

13:00~14:30

|

|

会場

|

白鷹禄水苑1階 茶室「悦庵」*座椅子をご用意いたします。

|

|

受講料

|

1期6回 16,200円 (資料費込み)

以後更新・継続

※4~9月・10~翌年3月の半年の学期ごとの更新となります。

※取り上げる曲は数ヶ月ごとに変わってゆきますが、いつからでもご参加いただけます。

受講内容の進行具合と受講開始のタイミングはお問合せください。

※期間途中からご参加の場合、2,700円×残月分の受講料のみ頂戴いたします。

※テキスト:文字の大きなわかりやすいテキストを当方でご用意します。

|

【王藤内雅子】

・1950年生まれ。奈良市在住。

・1975年 京都女子大学大学院(修士課程)修了。

1986年 大阪市立大学大学院(後期博士課程)単位取得。能楽研究専攻。

大阪外国語大学・京都大学等の非常勤講師を経て、2000年4月より広島文教女子大学教授。2014年3月退任。

・1956年、宝生流に入門。1980年より6年間、観世銕之亟(八世)に師事。

2003年より辰巳満次郎(宝生流)に師事。

・1974年より短歌を岡野弘彦に師事。日本歌人クラブ会員。

・"能"に惚れて浸って69年。大学の業務・短歌の創作及び評論・講演活動の他は、“能"の詩的分析に専念。“能"を全く知らない人を対象とした、普通の言葉での解説をライフワークとしている。

・著書に『南都両神事能資料集』、歌集『CARPE DIEM』など。

・新作能『六条』の台本を執筆。2008年10月17日、京都にて上演。

(1)お申し込みフォームより、事前に禄水苑までお申し込みいただき、受講料、(および非会員の方は入会金)のお振込みあるいは禄水苑カウンターにて直接お支払いください。尚、

受講日二日前までにお支払いいただきますよう、お願いいたします。

お申し込み ≫

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:西宮支店

口座番号:普通5065562

口座名義:ハクタカロクスイエン

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います)

(2)白鷹禄水苑文化アカデミーは会員制です。会員以外で受講ご希望の方は、別途入会金3,000円(3年間有効)をご入金いただきます。申し込みフォームでは「アカデミー会員に入会を希望する」をお選びください。

(3)原則として、

ご入金後のご返金はいたしかねます。

(4)御欠席の場合は振り替え受講が可能です。詳細はお問い合わせください。

(5)一回に限り体験受講していただくことが可能です。(一回分受講料 2,700円)ご希望の際はメッセージ欄に「体験受講希望」とご記入ください。 引き続き受講を希望される場合、非会員の方はアカデミー会員に入会の上、残りの期間の受講料をお支払いください。

■禄水苑文化アカデミーの講座は十分な感染症対策を講じた上で開講いたします。

詳細は「禄水苑の取り組みとお客様へのお願い」をご覧ください。

会員についてはこちら>>

入会・受講のご案内

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.