第十七回酒都で聴く居囃子の会

月を詠じ月に興ず ~融~

令和4年10月10日(月・祝)

第17回酒都で聴く居囃子の会

|

|

|

主催:「西宮発・今、伝統芸能」実行委員会

共催:白鷹禄水苑

後援:西宮市・西宮観光協会・(公財)兵庫県芸術文化協会

共催:白鷹禄水苑

後援:西宮市・西宮観光協会・(公財)兵庫県芸術文化協会

概要

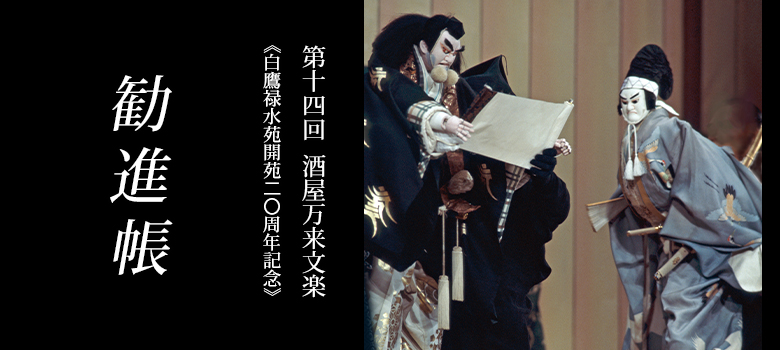

プログラム・あらすじ

開催概要・お申し込み方法

概要

明月の宵、月を詠じ、月を興じる

古くから芸能と縁の深い酒都・西宮の造り酒屋において、地元在住の能楽師による謡と囃子で、能特有の音楽性と言葉の美しさを楽しむ「居囃子の会」。今回は満月の宵にちなみ、名月の輝く廃墟を舞台に、過去への追想、懐旧の情を優美に描く「融」を取り上げ、月にちなんだ演目ともにお楽しみいただきます。

源融は、嵯峨天皇の皇子として生まれ、後に臣籍に下って左大臣まで務めますが、藤原氏との政争に敗れての失意からか、六条河原に大邸宅で造営し、桁外れの風流生活に耽溺して余生を過ごします。陸奥の塩竈の風景を愛し、これを自宅の庭に模し、毎日難波津から塩水を運ばせて塩を焼いたというエピソードが能「融」でも語られます。融の栄華を象徴する河原院は、彼の死後荒れ果て、かつての面影を失いますが、融にまつわる故事は、彼の生前の政治的不遇への同情と、その中で送った華やかな遊興の日々への追慕の念と共に後世に伝えられ、様々な文芸に現れます。世阿弥作の「融」もその一つです。今や廃墟と化した河原の院に在りし日の姿で現れ、二度と戻ることのない昔を偲び舞を舞う融。月に隈なく照らされる廃墟、そこに寂しく吹き渡る秋風の音、周りを囲む洛中の山々、これらすべてが謡と囃子によって描かれ、詩情豊かな情景となって広がります。

源融は、その出自や経歴から『源氏物語』の光源氏のモデルといわれ、源氏が贅を尽くして造営した「六条院」も融の河原院を模したものとされています。今回は、『京ことば源氏物語(中井和子訳)』から、源氏の六条院の豪壮な有様を、語りでお聴きいただき、融の栄華とその邸宅のありし日の姿を偲んでいただきます。また狂言は、酒にまつわる主従のやり取りがほのぼのとした笑いを誘う「寝音曲」を取り上げました。

本編終演後の番外編として、禄水苑庭園での演奏も交えた「月待ちの小宴」を開催いたします。季節の風趣を楽しむことと和歌や古典芸能の嗜みが、美意識として密接に結びついていた古人にならい、月を詠じ、月に興じて月待ちの興趣を味わっていただければと思います。

源融は、嵯峨天皇の皇子として生まれ、後に臣籍に下って左大臣まで務めますが、藤原氏との政争に敗れての失意からか、六条河原に大邸宅で造営し、桁外れの風流生活に耽溺して余生を過ごします。陸奥の塩竈の風景を愛し、これを自宅の庭に模し、毎日難波津から塩水を運ばせて塩を焼いたというエピソードが能「融」でも語られます。融の栄華を象徴する河原院は、彼の死後荒れ果て、かつての面影を失いますが、融にまつわる故事は、彼の生前の政治的不遇への同情と、その中で送った華やかな遊興の日々への追慕の念と共に後世に伝えられ、様々な文芸に現れます。世阿弥作の「融」もその一つです。今や廃墟と化した河原の院に在りし日の姿で現れ、二度と戻ることのない昔を偲び舞を舞う融。月に隈なく照らされる廃墟、そこに寂しく吹き渡る秋風の音、周りを囲む洛中の山々、これらすべてが謡と囃子によって描かれ、詩情豊かな情景となって広がります。

源融は、その出自や経歴から『源氏物語』の光源氏のモデルといわれ、源氏が贅を尽くして造営した「六条院」も融の河原院を模したものとされています。今回は、『京ことば源氏物語(中井和子訳)』から、源氏の六条院の豪壮な有様を、語りでお聴きいただき、融の栄華とその邸宅のありし日の姿を偲んでいただきます。また狂言は、酒にまつわる主従のやり取りがほのぼのとした笑いを誘う「寝音曲」を取り上げました。

本編終演後の番外編として、禄水苑庭園での演奏も交えた「月待ちの小宴」を開催いたします。季節の風趣を楽しむことと和歌や古典芸能の嗜みが、美意識として密接に結びついていた古人にならい、月を詠じ、月に興じて月待ちの興趣を味わっていただければと思います。

プログラム・あらすじ

プログラム

一調 「鐘之段」『三井寺』より

謡 寺澤幸祐

小鼓 久田陽春子

連吟 『松風』より

シテ・地謡 梅若基徳

地謡 梅若雄一郎

狂言 「寝音曲」

シテ(太郎冠者) 善竹隆司

アド(主) 善竹隆平

女房語り 「六条院の舟楽」 『京ことば源氏物語 胡蝶より』 山下智子

休憩

番囃子「融」

シテ(汐汲みの老人・源融の霊) 上田拓司

ワキ(旅の僧) 上田宜照

地謡(地頭) 梅若基徳

地謡(副地頭) 寺澤幸祐

地謡 上田顕崇

地謡 梅若雄一郎

地謡 寺澤拓海

笛 貞光智宣

小鼓 久田舜一郎

大鼓 大村滋二

太鼓 中田弘美

本編 5時過ぎ 終了予定

謡 寺澤幸祐

小鼓 久田陽春子

連吟 『松風』より

シテ・地謡 梅若基徳

地謡 梅若雄一郎

狂言 「寝音曲」

シテ(太郎冠者) 善竹隆司

アド(主) 善竹隆平

女房語り 「六条院の舟楽」 『京ことば源氏物語 胡蝶より』 山下智子

休憩

番囃子「融」

シテ(汐汲みの老人・源融の霊) 上田拓司

ワキ(旅の僧) 上田宜照

地謡(地頭) 梅若基徳

地謡(副地頭) 寺澤幸祐

地謡 上田顕崇

地謡 梅若雄一郎

地謡 寺澤拓海

笛 貞光智宣

小鼓 久田舜一郎

大鼓 大村滋二

太鼓 中田弘美

本編 5時過ぎ 終了予定

公演終了後に出演者と共に・・・

~月待ちの小宴~

17:20~18:00 白鷹禄水苑一階土間・中庭

参加費 1000円(飲み比べ二種・酒肴付き)*当日お支払いください

月にまつわる謡曲の一節、演奏などを聴きながら、そして時には小さく吟唱しながら月の出を待ちませんか?雨天の場合は、姿を見せぬ月に焦がれるもまた一興。小雨決行です。

(当日の月の出推定時刻 17:53頃)

*定員がございますので、参加ご希望の方は必ず公演チケット購入時にお申し出ください。

*悪天候その他、状況によっては中止とする場合もございます。

*会話、吟唱の際は必ずマスク着用でお願いいたます。

*居囃子

能を一曲、着座のまま囃子と謡で演ずる演能形式。

立方の動きがない簡素化された上演形式のため、純粋に謡と囃子の魅力を鑑賞することができる。居囃子の形で能一曲を通して上演する場合は「番囃子」という。

17:20~18:00 白鷹禄水苑一階土間・中庭

参加費 1000円(飲み比べ二種・酒肴付き)*当日お支払いください

月にまつわる謡曲の一節、演奏などを聴きながら、そして時には小さく吟唱しながら月の出を待ちませんか?雨天の場合は、姿を見せぬ月に焦がれるもまた一興。小雨決行です。

(当日の月の出推定時刻 17:53頃)

*定員がございますので、参加ご希望の方は必ず公演チケット購入時にお申し出ください。

*悪天候その他、状況によっては中止とする場合もございます。

*会話、吟唱の際は必ずマスク着用でお願いいたます。

*居囃子

能を一曲、着座のまま囃子と謡で演ずる演能形式。

立方の動きがない簡素化された上演形式のため、純粋に謡と囃子の魅力を鑑賞することができる。居囃子の形で能一曲を通して上演する場合は「番囃子」という。

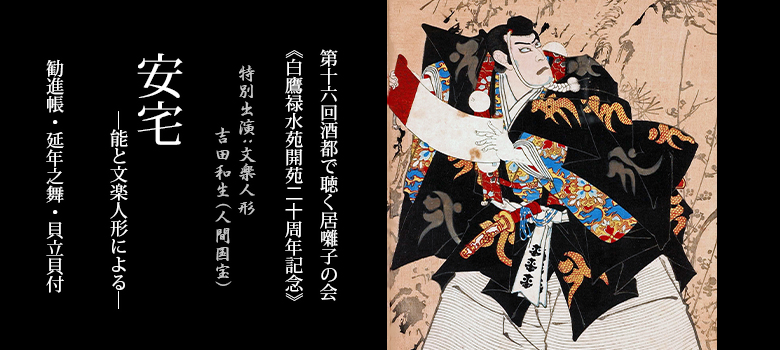

出演者

|

太夫

|

三味線

|

竹本駒之助

|

鶴澤津賀花

|

|

人形

|

|

吉田和生

(人間国宝) |

吉田玉佳

|

能「融」のあらすじ

能「融」のあらすじ

旅の僧が都の六条河原の院で、汐汲くみの老人と出会う。僧が海辺でもないのにと不審がると老人は、ここは昔、源融の大臣が陸奥の塩竈の浦を写した所であると教え、河原の院の謂れを語り、深い懐旧の念を表す。そして、あたりの名所を教え、汐を汲む様子を見せた後、姿を消してしまう。僧が旅寝をしていると、融の大臣が在りし世の姿で現れて昔の豪奢風流のさまを見せ夜明けと供に消え去って行く。

旅の僧が都の六条河原の院で、汐汲くみの老人と出会う。僧が海辺でもないのにと不審がると老人は、ここは昔、源融の大臣が陸奥の塩竈の浦を写した所であると教え、河原の院の謂れを語り、深い懐旧の念を表す。そして、あたりの名所を教え、汐を汲む様子を見せた後、姿を消してしまう。僧が旅寝をしていると、融の大臣が在りし世の姿で現れて昔の豪奢風流のさまを見せ夜明けと供に消え去って行く。

開催概要・お申し込み方法

|

日時

|

令和4年10月10日(月・祝)

14:30開演(14:00受付開始・開場) |

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

参加費

|

一般5,500円(前売)、5,900円(当日)

アカデミー会員5,000円(前売)、5,400円(当日) ※蔵出し限定酒等のワンドリンクチケット付き |

|

アカデミー会員について

|

|

|

備考

|

全席指定(約90名)

※より人数を制限する等、状況によって定員が変動する場合がございますのでご了承ください。 |

|

日時

|

令和4年10月10日(月・祝)

14:30開演(14:00受付開始・開場) |

|

場所

|

白鷹禄水苑 宮水ホール

|

|

参加費

|

一般5,500円(前売)、5,900円(当日)

アカデミー会員5,000円(前売)、5,400円(当日) ※蔵出し限定酒等のワンドリンクチケット付き |

|

備考

|

全席指定(約90名)

※より人数を制限する等、状況によって定員が変動する場合がございますのでご了承ください。 |

お座席指定について

お座席指定について

全席指定席とさせていただきます。

座席数僅少のため、以下の点にご留意、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

*お申込み受付後、ご入金順に前列中央から、左右両側へ順番にお席を指定させていただきます。

*個別のお座敷指定及びお申込み時のお座席確認にはご対応できませんのでご了承ください。

*お申し込み後、当方よりお座席確保のご連絡をさせていただきますので、その後にお支払いをお願いたします。

*お支払い期限(当方よりご連絡をさせていただいた日から数え、銀行休業日も含めて7日以内)を過ぎてもご入金が確認できず、お申込み者とご連絡がつかなかった場合、キャンセル扱いとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

*チケット番号はお座席番号でもあります。

全席指定席とさせていただきます。

座席数僅少のため、以下の点にご留意、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

*お申込み受付後、ご入金順に前列中央から、左右両側へ順番にお席を指定させていただきます。

*個別のお座敷指定及びお申込み時のお座席確認にはご対応できませんのでご了承ください。

*お申し込み後、当方よりお座席確保のご連絡をさせていただきますので、その後にお支払いをお願いたします。

*お支払い期限(当方よりご連絡をさせていただいた日から数え、銀行休業日も含めて7日以内)を過ぎてもご入金が確認できず、お申込み者とご連絡がつかなかった場合、キャンセル扱いとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

*チケット番号はお座席番号でもあります。

|

お申し込み方法

|

申し込みフォームにご記入いただき予約いただいた後、お申込受付日(当方よりご連絡させていただいた日)から数えて2週間以内にお振込みをお願いいたします。振込確認後にチケットを郵送させていただきます。(銀行営業日・振り込み反映日にご注意ください)

|

|

お振込み先

|

三菱UFJ銀行 西宮支店

普通4608446 ニシノミヤハツイマデントウ ※恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきます。 ※お振込み先は「白鷹禄水苑」ではございませんので、ご注意ください。 ※ご購入後のキャンセル、変更はできません。 ※前売り券完売の場合、当日券の販売は中止させていただきます。 ※万が一公演が中止となった場合、チケット代金はご返金させていただきます。 その際、お振込み時の手数料のご返金についてはご容赦願っておりますのであらかじめご了承ください。 |

白鷹禄水苑 お問い合わせ

下記フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

0798-39-0235

- 受付時間

- 11:00 - 18:30(第1・3水曜日除く)

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.